西北研究院提出河西走廊绿洲农业水生产力提升方法

文章导读

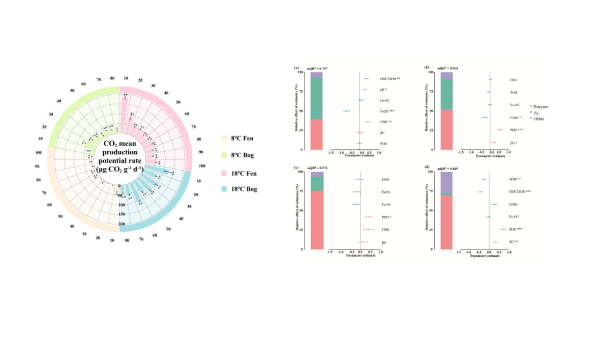

干旱区农业如何破解节水与增产的矛盾?中科院西北研究院赵文智团队最新研究揭开关键密码!基于二十载实地观测,研究指出河西走廊绿洲玉米产量的"水生产力"优势区间——当表层土壤有机质介于1.0%-1.8%、田间持水量20%-25%时增产效果最优。这项突破性发现直指绿洲管理核心痛点:通过保护优质灌漠土、科学配肥提升耕地抗旱性能,颠覆传统节水模式,提出"土壤改良+智能灌溉+作物轮作"三位一体解决方案。研究为破解西北生态困境提供数据支撑,相关成果刊发于《中国沙漠》,为可持续农业发展开辟新路径。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

绿洲是干旱区的组成单元之一,也是干旱区农业发展的国土空间。水资源是维持以农业生产为主要特征的绿洲系统的关键。而绿洲扩张加剧了干旱区水资源短缺矛盾,影响了绿洲的稳定性与可持续性。有研究认为,在剖析绿洲水土资源生产能力与作用机制的基础上,探讨区域有限水资源供给下的地力和水生产力的提升思路、原则和方法具有现实意义。

中国科学院西北生态环境资源研究院研究员赵文智团队基于中国生态系统研究网络临泽内陆河流域研究站的长期试验,梳理了河西走廊水土资源利用现状,分析了绿洲土壤有机质和持水力特点及其与水生产力的关系,明晰了相同灌溉条件下土壤有机质和田间持水量对玉米产量的影响,并提出了提高土壤有机质含量和土壤持水力以提升绿洲水生产力的方法。

该研究提出,绿洲管理应遵循绿洲化过程规律,保护灌漠土资源,严格限制将有较好生产力的灌漠土耕地转化为非耕地,并根据土壤状况确定优先改良的土壤,尤其是表层有机质含量1.0%至1.8%以及田间持水量20%至25%的土壤。同时,绿洲管理需要在地表水配置、耕作、施肥及作物布局优化等方面提升绿洲土壤有机质和土壤持水力,以提升河西走廊绿洲农业水生产力。

相关研究成果以《河西走廊绿洲农业水生产力提升的途径与对策》为题,发表在《中国沙漠》上。研究工作获得国家社会科学基金和中国科学院战略性先导科技专项等的支持。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...