上海光机所在宽带可调谐长波红外飞秒激光研究方面获进展

文章导读

你是否想过,一种能穿透生物组织、精准识别化学反应,甚至助力癌症早期诊断的超强激光,是如何诞生的?中国科学院上海光机所最新突破,将光学参量放大与差频技术“双剑合璧”,在5-13.5微米长波红外波段实现高达43微焦的飞秒激光输出,脉冲短至72飞秒——这相当于一秒钟的千万亿分之一!凭借超宽调谐范围与高能量输出,这项技术或将重塑医学成像、精密加工与环境监测的未来。揭秘超强红外激光背后的创新路径,就在本文。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室的科研人员在宽带可调谐长波红外飞秒激光产生研究方面获进展。该研究将光学参量化放大和差频产生技术相结合,在长波红外波段实现了最高43微焦的宽带可调谐飞秒激光输出。相关研究成果以5-13.5 µm broadband tunable long-wave infrared femtosecond laser为题,发表在《应用物理快报-光子学》(APL Photonics)上。

长波红外飞秒激光在燃烧检测、光谱吸收、化学反应分析等领域中具有应用价值。长波红外飞秒激光具有较强的生物组织穿透能力,可在医学成像、手术和精密加工中实现高效且低热损伤的效果。同时,长波红外飞秒激光的高空间分辨率在多光子显微成像中的优异表现,使其在生物医学和材料科学等领域具有广阔的应用前景。

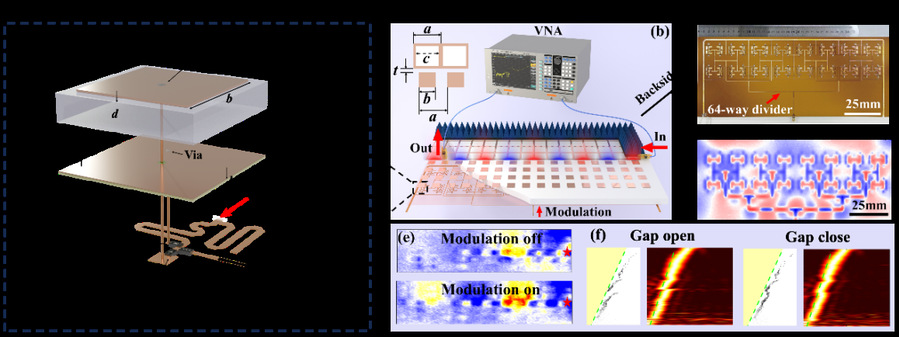

该研究将光学参量化放大和差频产生技术相结合,利用光学参量放大作为第一级调节,并在第一级调节基础上利用光学差频进行第二级调节。得益于差频过程中BGSe晶体超宽的透过范围和较高的非线性系数,该装置实现了最高在7.8微米处43微焦的输出能量,并在5-13.5微米的整个宽光谱范围内脉冲能量输出均超过10微焦,且平均功率超过10毫瓦。同时,该团队通过电光采样方法,发现中心波长为8.3微米处的脉冲持续时间为72飞秒。该装置在长波红外波段同时实现了超宽调谐范围和较高能量输出,可以为医疗诊断、科学研究、工业检测等领域提供研究工具。

研究工作得到国家重点研发计划和国家自然科学基金等的支持。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...