同济大学研发可修复脊髓损伤并恢复运动能力的新型脊髓类器官

文章导读

脊髓损伤导致瘫痪,真的无法逆转吗?同济大学最新研究带来颠覆性突破——他们成功研发出具备胸段脊髓特征的工程化类器官。这种三维结构精准复刻了天然脊髓的复杂细胞组成,移植到完全脊髓损伤的小鼠体内后,竟奇迹般重建神经回路,让瘫痪后肢恢复运动能力!这项发表于《自然》子刊的研究突破了传统修复技术瓶颈,通过创新材料激活关键信号通路,首次实现区域特异性脊髓重建。想知道科学家如何让损伤的脊髓"重生"?这场医学革命将如何改变千万瘫痪患者的命运?

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

10月24日,同济大学生命科学与技术学院教授朱融融研究团队在《自然·生物医学工程》期刊发文,构建出具备胸段脊髓区域特征的新型工程化脊髓类器官(engineered thoracic spinal cord organoid,enTsOrg)。这种新型类器官精准模拟了天然胸段脊髓的细胞组成与三维结构,在移植至完全脊髓损伤的小鼠模型后,成功重组了神经回路并恢复了后肢运动功能。

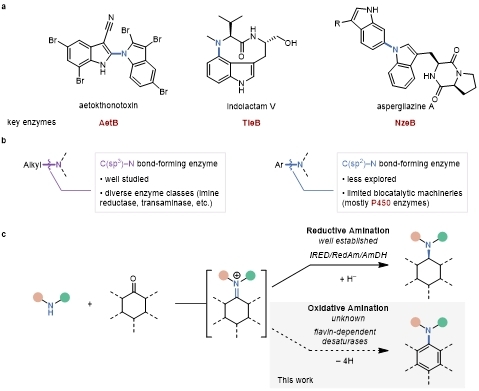

脊髓损伤修复面临巨大挑战,其核心难点在于天然脊髓具有复杂的细胞异质性和立体结构。人体脊髓包含20多种神经元亚型,它们形成了组织良好的神经回路。传统脊髓类器官技术缺乏全面框架来重现胸段节段性区域异质性,导致移植后难以与宿主组织有效整合。研究团队利用诱导多能干细胞(iPSC)与层状双氢氧化物(LDH)基质,在基底膜水凝胶中构建出工程化胸段脊髓类器官。层状双氢氧化物通过激活PTCH1蛋白和调节视黄酸信号通路,促进区域特异性胸段脊髓类器官的形成,使生成的类器官具备明确的背腹侧特征和多样化的神经元分布。实验结果显示,将enTsOrg移植至完全脊髓损伤的小鼠模型后,显著改善了后肢运动功能。移植的类器官不仅形成了更精细的功能神经元,还包含了对于肌肉收缩与伸展至关重要的α和γ运动神经元,有效促进了神经回路的重建。该研究不仅证实了区域特异性类器官在神经修复中的优越性,更为开发针对特定解剖部位的神经再生疗法开辟了新途径,展现出广阔的临床应用前景。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

小鼠实验成功了,下一步是不是该灵长类动物了?

不太懂技术细节,但感觉这个突破很有意义

希望能早日进入临床阶段,造福更多患者

这个研究太牛了!脊髓损伤患者的福音啊 👍