中国农业大学植保学院彩万志、李虎教授团队揭示了甲虫核基因与线粒体基因不一致现象的演化过程

文章导读

甲虫的核基因与线粒体基因为何"唱反调"?中国农业大学彩万志、李虎团队重磅揭秘:肉食亚目甲虫的核质不一致并非误差,而是祖先遗留的演化密码!研究首次证实,条脊甲亚科等类群通过杂交渗入替换了线粒体基因型,却无需核基因适应性突变——颠覆传统的"核补偿假设",提出"核质宽松互作模型":蛋白结构保守性让不同基因型"无缝兼容"。短短15秒,你将掌握这一改写动物演化认知的新机制,洞悉杂交物种形成的隐藏逻辑。前沿突破,就在眼前!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,中国农业大学植物保护学院彩万志、李虎团队在国际知名期刊 Molecular Biology and Evolution 在线发表研究论文 Mitonuclear discordance of beetles shaped by incomplete lineage sorting and introgression under loose interaction mechanism。该研究基于比较基因组学分析,阐明了基于宽松互作机制下不完全谱系分选与基因渗入驱动的甲虫“细胞核基因与细胞质基因不一致(核质不一致)”现象的演化过程。

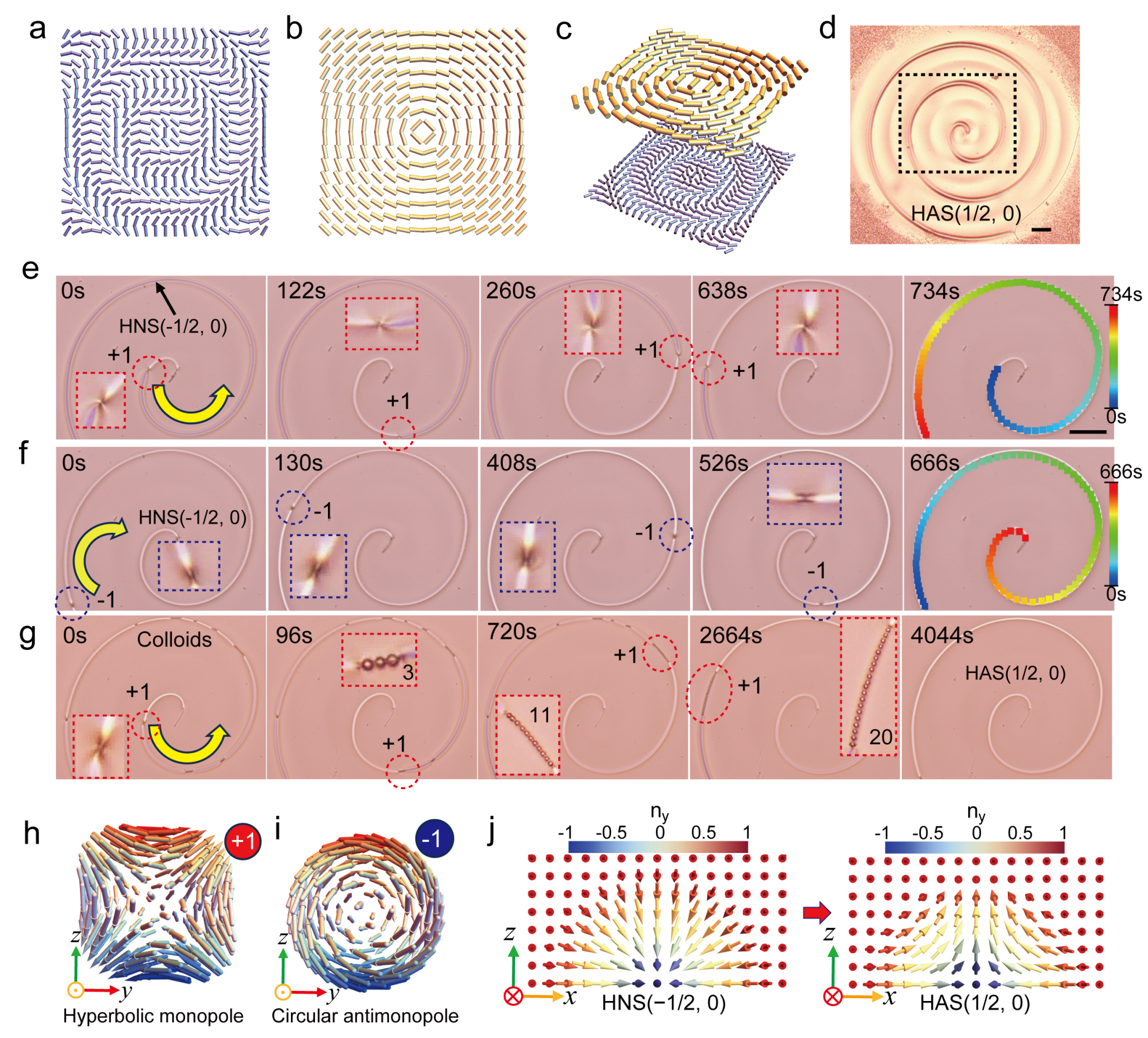

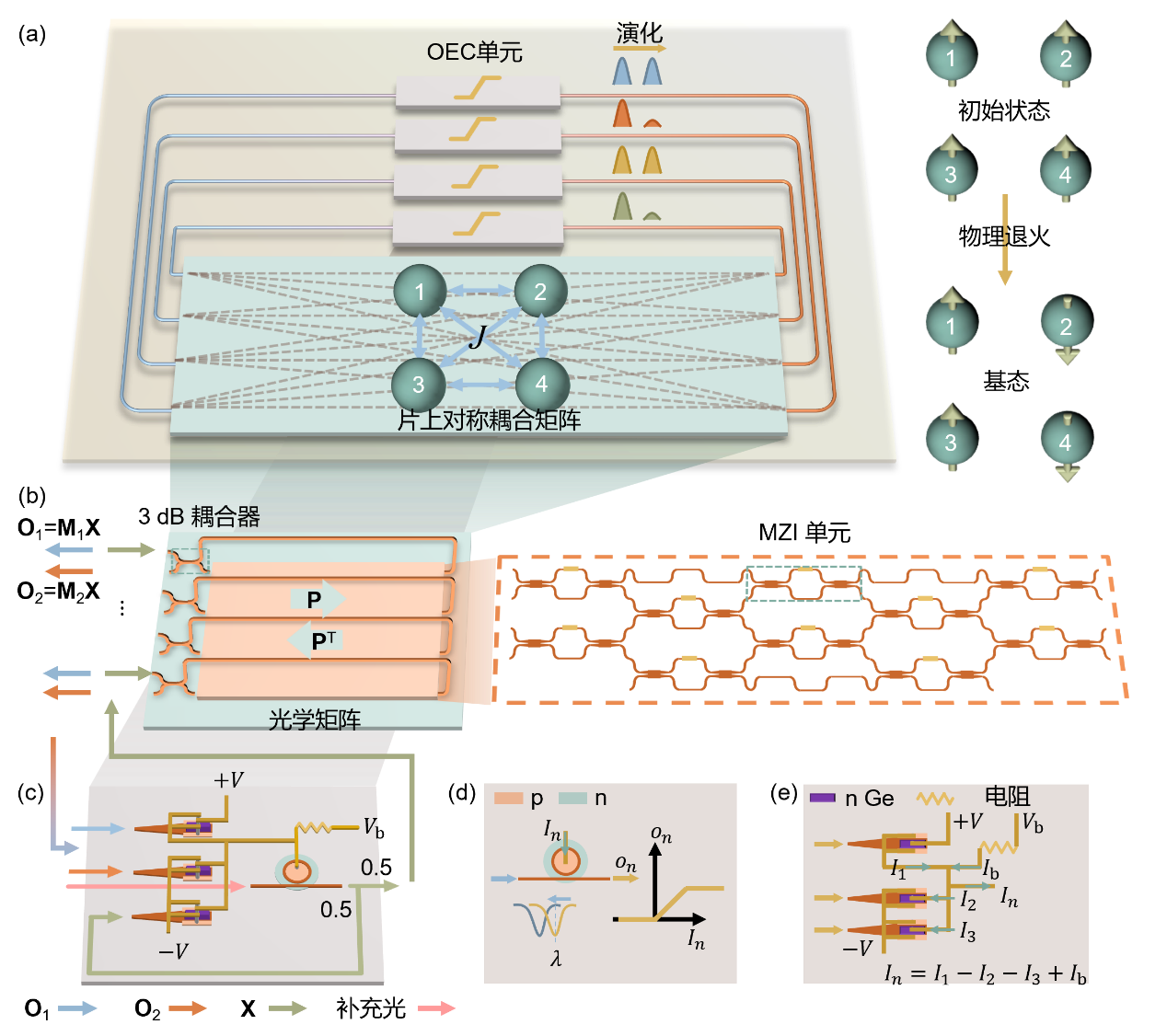

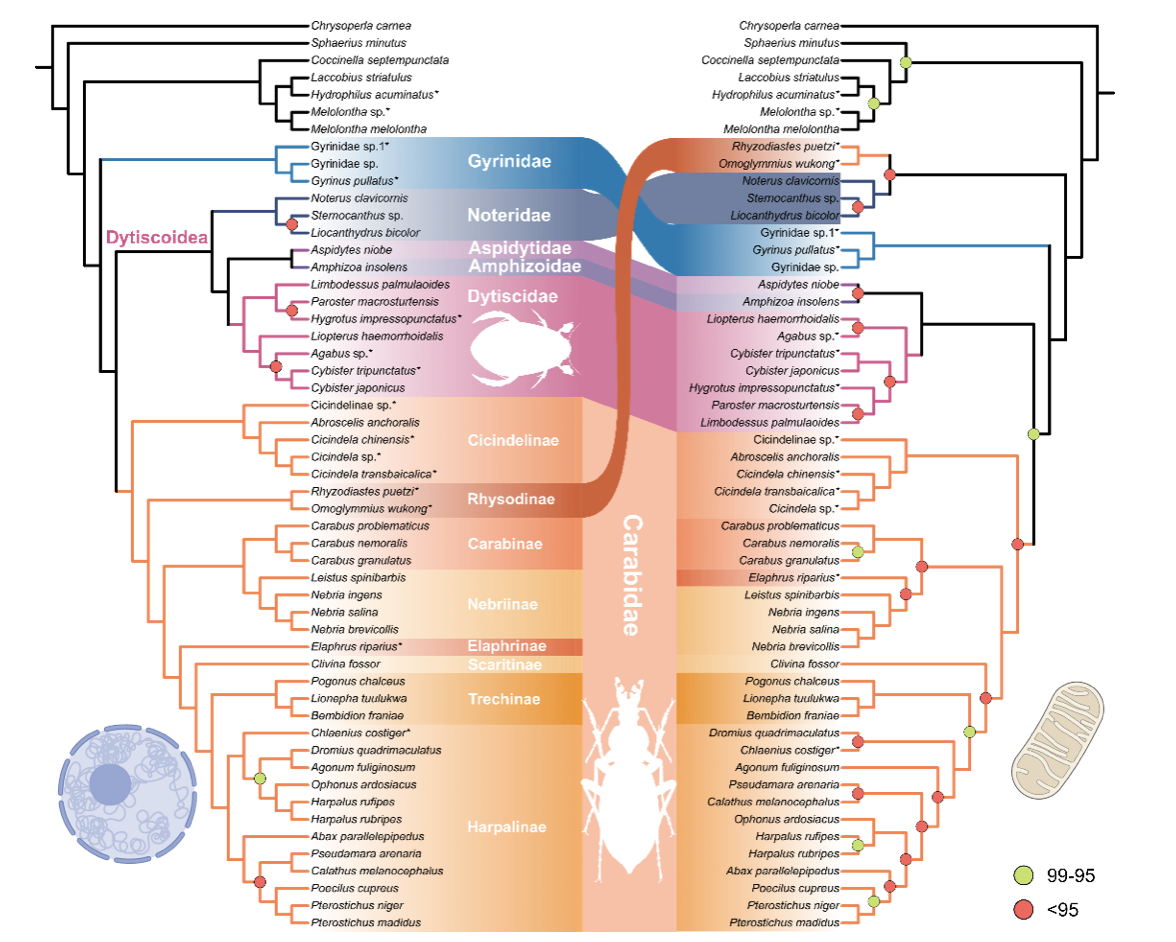

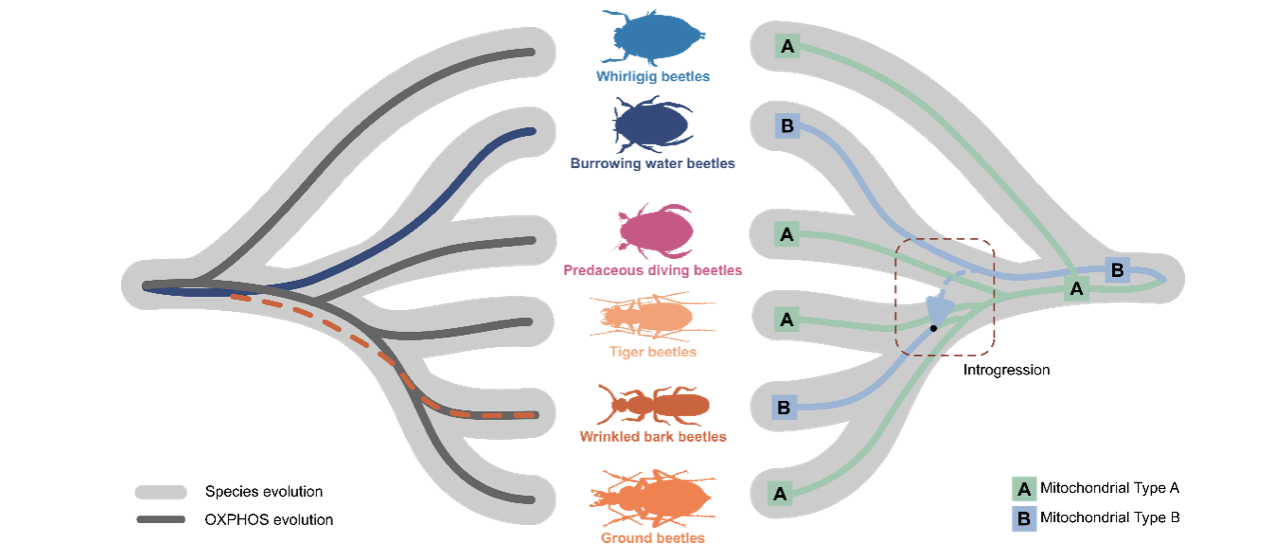

后生动物氧化磷酸化复合物由线粒体基因与核基因共同编码,其功能依赖于两者之间持续的协同演化。部分昆虫中也发现了“核质不一致”现象,即线粒体基因与核基因在系统发育关系重建中表现出不同的演化历史。传统观点多将这种不一致归因于线粒体基因信号不足、模型方法不匹配等随机或系统误差。本研究在排除此类误差的基础上,重建了肉食亚目线粒体细胞器的演化过程。通过整合分析线粒体基因、氧化磷酸化相关核基因以及单拷贝直系同源基因的系统发育信息,本研究发现肉食亚目Adephaga中条脊甲亚科Rhysodinae和小粒龙虱科Noteridae的昆虫中存在显著的核质不一致现象(图1),并提出了该类群的核质不一致可能源于共同祖先中存在的多种线粒体基因型。肉食亚目祖先可能拥有至少两种不同的线粒体基因型,大部分肉食亚目甲虫保存线粒体基因型A(图2)。在小粒龙虱科中,线粒体基因型B通过不完全谱系分选得以保留。而在条脊甲亚科的早期谱系形成过程中,通过杂交事件伴随线粒体基因的渗入替换,使其原生线粒体基因型A被基因型B替换,但是基因型B仍能与氧化磷酸化核基因兼容组合复合物实现生化功能。

图1 肉食亚目昆虫单拷贝直系同源基因与线粒体基因的系统发育重建

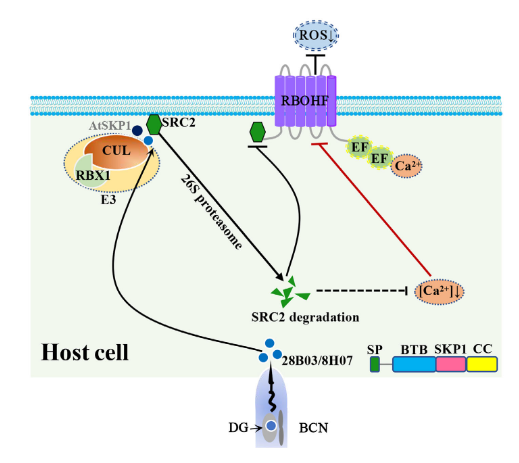

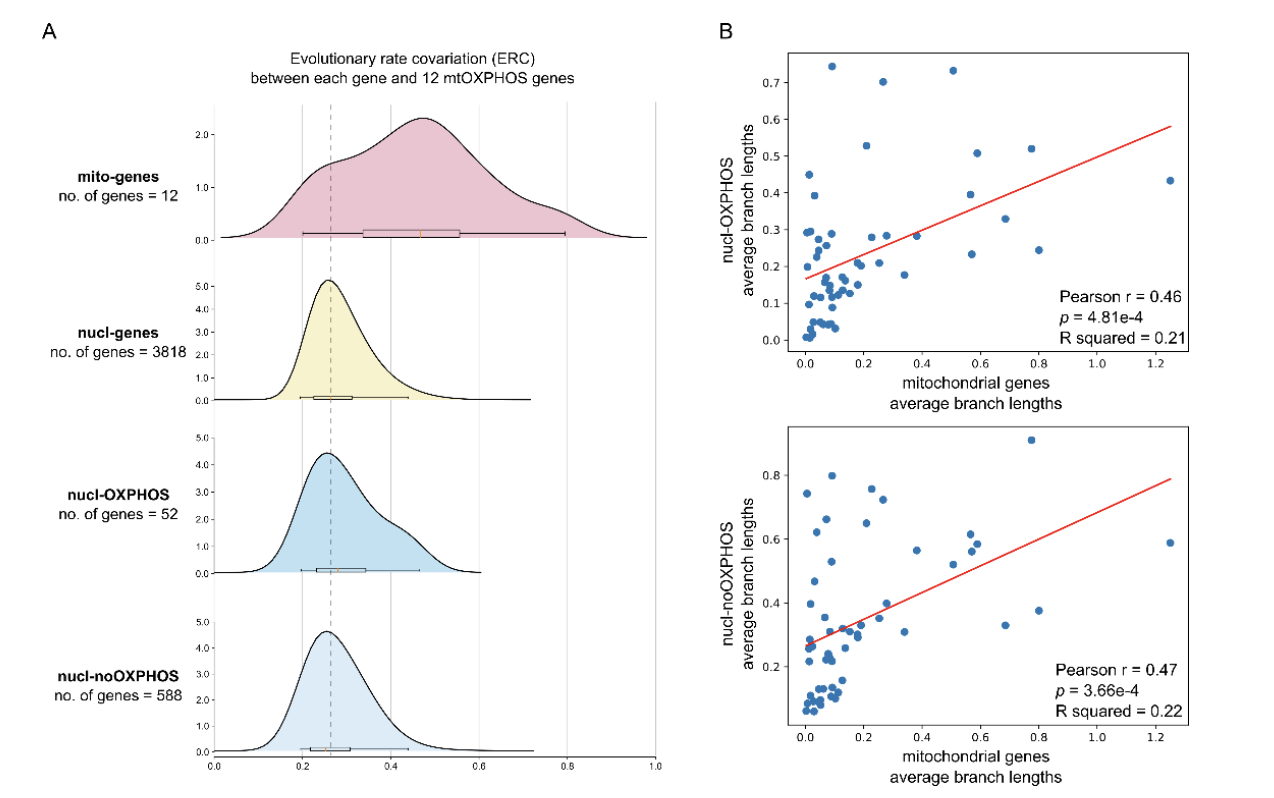

氧化磷酸化复合物面对核质兼容问题,传统“核补偿假设”认为线粒体突变会诱导与其相匹配的氧化磷酸核基因产生适应性的突变,来维持复合物的稳定。而在本研究中氧化磷酸化核基因并未表现出显著的适应性突变,且与线粒体基因间的协同演化信号较弱(图3)。据此,本研究提出了“核质宽松互作模型”,即不同来源的线粒体基因型与核基因可能通过蛋白结构保守性实现功能等效的氧化磷酸化复合物组装,而无需大量适应性突变。这种互作的可塑性作为一种宏观演化缓冲机制,解释了杂交渗入背景下线粒体的存活与适应。 “核质宽松互作模型”与“核补偿假设”共同描述了线粒体细胞器与细胞核之间兼容互作的演化机制。

图2 肉食亚目昆虫线粒体演化模式的示意图

图3 核基因和线粒体基因之间的基因协同演化速率相关性(A)和线性相关性(B)分析

本研究初步阐明了肉食亚目昆虫中核质不一致的演化成因,明确了不完全谱系分选与杂交渗入在其形成中的关键作用,并提出了核质宽松互作模型,为理解动物线粒体演化、氧化磷酸化复合物的核质互作以及杂交物种形成提供了新视角。

中国农业大学植物保护学院博士研究生赵天佑为论文第一作者,李虎教授为通讯作者,博士研究生朱平舟、博士后刘巧巧、博士后马玲、段元格副教授、宋凡副教授、田里副教授、彩万志教授、新疆师范大学徐叶博士、河北师范大学吕亮副教授参与了该项工作。该研究得到了国家自然科学基金和中国农业大学2115人才培育发展计划等项目的支持。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...