文章导读

你是否想过,古墓中的棺木不仅能诉说历史,还能揭开地球气候的千年秘密?南京大学杨保教授团队另辟蹊径,从古代棺木的年轮中提取高分辨率气候信息,重建了中国西部两千年前的湿润图景——当时湿度比现代高出超三成,竟为西汉边疆扩张提供了自然契机。这项突破性研究不仅解决了古代气候重建的样本难题,更揭示了气候变迁与人类文明演进的深层关联。想知道一段木头如何改写我们对历史与环境的认知?

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

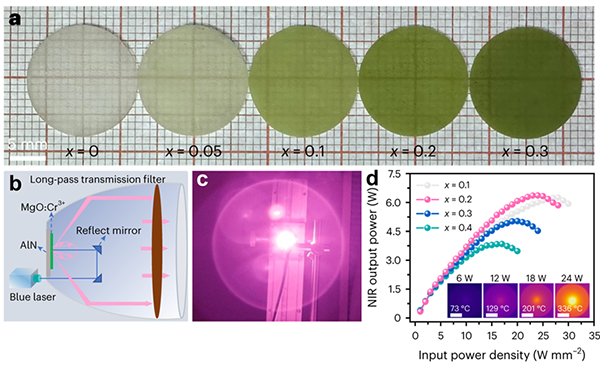

近日,地理与海洋科学学院杨保教授团队的研究成果获得国际权威学术期刊《科学》(Science)新闻版块(News)关注,并以《古代棺木年轮为洞悉地球过去提供线索》(”Tree rings from ancient coffins offer clues to Earth’s past”)为题进行专题报道。

报道开篇以杨保教授团队近期发表于《美国国家科学院院刊》(PNAS)的研究为切入点,指出棺木年轮在气候历史重建中具有不可替代的价值。文中以生动笔触写道:“墓中或藏金币,壁上或饰华章,而最令杨保教授关注的,却是棺椁所用的木材。”

报道指出,棺木是获取高分辨率年轮数据的重要载体。其年轮信息不仅可用于遗址的精确定年,更能反演树木生长时期的区域环境与气候特征。杨保教授团队在PNAS发表的研究,通过系统分析棺木年轮,重建了公元前270年至公元77年间中国西部地区的气候状况,发现该时期平均湿度较现代高出18%–34%。这种湿润气候可能为西汉边疆向现今荒漠区域的扩张提供了自然条件。研究第一作者、团队成员秦春博士强调:“因历史上森林砍伐与长寿活树的稀缺,现存棺木已成为获取区域环境演变高分辨率记录的关键来源。”

报道还提及团队成员赵业思博士在中国东部地区的棺木样本收集及长年表构建工作。近期工作重点是针对中世纪气候异常期建立精准年代框架,并揭示该时期水文气候变率特征,进而辨识人类活动与自然变率对区域水文气候变化的影响。杨保教授补充指出“该研究也将为理解长期气候格局对中国历史社会兴衰的影响提供新视角”。

本报道充分肯定了团队在利用棺木年轮突破传统气候重建时空局限方面所取得的创新成果,彰显了该研究在应对气候变化与人类活动交互作用等前沿科学议题上的重要探索价值。

报报道链接:https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/science.aed6535

图1 报道原文截图

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...