研究揭示过去2200年来人类活动对黄河流域环境演变的影响

文章导读

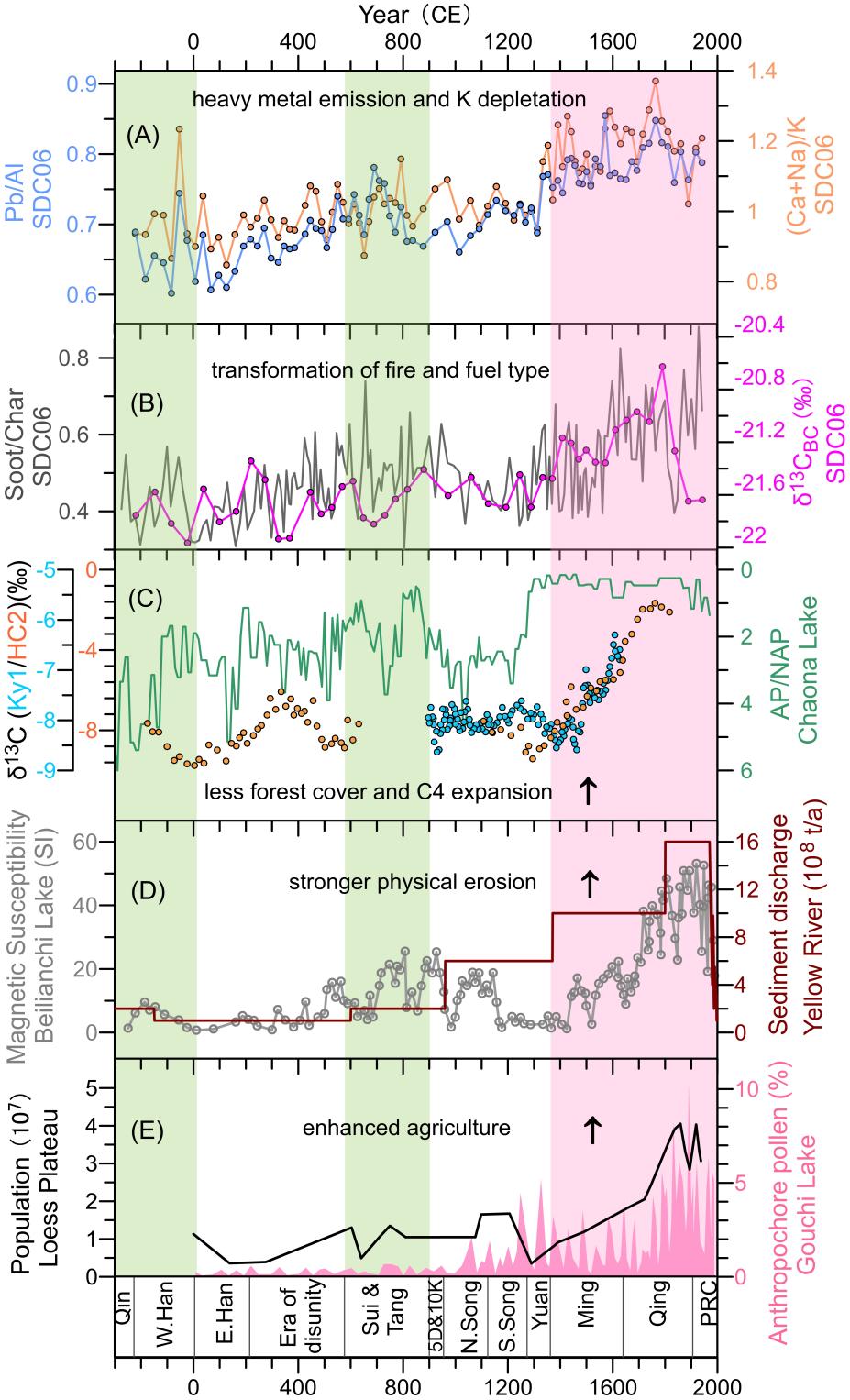

你是否想过,几千年来人类活动如何悄然改变着母亲河的生态环境?一项最新研究通过南黄海沉积岩芯,首次揭开过去2200年黄河流域人与自然博弈的完整图景。研究发现,自隋朝起,农业扩张使化学风化持续增强,甚至在寒冷时期达到顶峰;而从明朝开始,火灾类型从自然焖烧转向人为明烧,燃料竟从木材变为高粱、玉米秸秆——这背后,是人口激增带来的生存压力与生态重塑。数据印证:我们早已不是环境的旁观者,而是深度参与者。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

理解人类活动与自然环境的交互关系,是预测当前全球变化背景下地球系统未来如何演变的关键。黄河流域作为中华文明的摇篮,其悠久的人类活动史是研究人地关系的理想区域。因此,获取能客观反映人—自然交互关系长期演变的高分辨率地质记录,将有助于厘清人地关系演变的复杂历程。

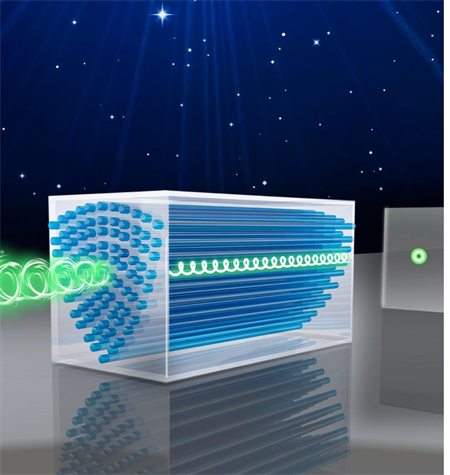

中国科学院海洋研究所与地球环境研究所等研究团队合作,以南黄海山东泥楔的沉积物岩芯为研究材料,通过AMS 14C定年、粘土矿物、常微量元素和Sr-Nd同位素、黑碳含量及碳同位素分析,重建了过去2200年以来黄河流域的高分辨率化学风化和火活动演化历史。

结果显示,化学风化强度总体受控于气候,但自公元580年(隋朝)以来,钾元素的淋滤与气候变化解耦而呈现持续上升趋势,并在寒冷的明清时期达到顶峰。这暗示流域农业活动对化学风化的扰动。此外,黑碳揭示过去2200年黄河流域的火强度呈现长期减弱趋势,源于森林砍伐导致的流域植被减少。特别是,研究人员发现自公元1350年(明朝)前后,火的燃烧类型和植被组成类型均发生了显著变化。烟炱/焦炭比值指示的火类型在1350年从以气候主导的低温焖烧,转向更多人为引发的高温明烧。与此同时,黑碳的碳同位素组成呈现明显正偏趋势,指示燃料来源从C3天然木材转变为高粱、玉米等C4作物秸秆。这一转变反映了随着明清人口急剧增长,人类为应对粮食和燃料危机而进行的种植和能源革新。

该研究通过化学风化、火活动维度所揭示的人类活动强度演变序列,与前人关于森林覆盖率、农业扩张、水土流失及沙尘暴频率的记录相互印证,共同揭示了过去2200年来人类活动对黄河流域环境演变的影响。

相关研究成果发表在《全球与行星变化》(Global and Planetary Change)上。研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项等的支持。

过去2200年黄河流域人类活动对自然环境的扰动历史

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...