研究提出热带珊瑚岛植被恢复优化模式

文章导读

你是否想过,修复热带珊瑚岛植被的关键,竟藏在土壤微生物的“饥饿感”中?面对高盐贫瘠的极端环境,单一树种为何比混种更有效?中国科学院华南植物园团队揭开了这一生态谜题,发现微生物的碳氮“营养缺口”是制约恢复的核心。研究证实,抗风桐等单一先锋树种能更快改善土壤,打破养分困局。待条件成熟后再引入混交林,才是逆转岛礁退化的科学路径。这项发表于《土地退化与发展》的研究,为海岛生态修复提供了精准“施工图”。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,中国科学院华南植物园研究员鲁显楷团队,从微生物代谢养分限制的视角,揭示了岛礁生态系统恢复中植被种植模式的优化策略。

土壤微生物在陆地系统养分循环中扮演着关键调控作用。微生物代谢限制特征,反映了其资源需求与营养物质供给之间的平衡,对环境变化响应敏感。热带岛礁生态系统通常具有高盐、高碱、贫瘠、持水能力差等特点,阻碍了支撑植被生长的微生物学过程,导致植被恢复面临挑战。因此,选择适宜的恢复模式成为亟需解决的科学问题。团队针对热带珊瑚岛脆弱生态系统,聚焦在微生物养分代谢限制,探讨其对不同植被恢复模式的响应机制。

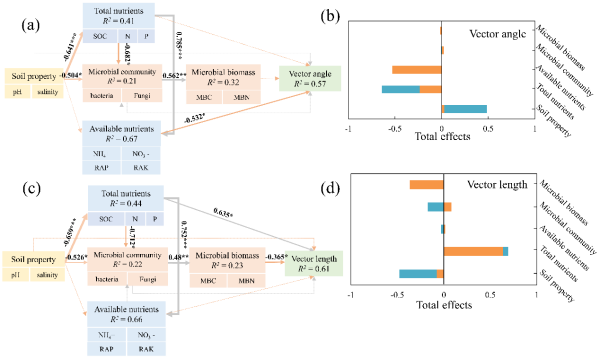

该研究依托长期观测样地,分析了不同植被恢复模式下(无植被、单一种植和混合种植)的土壤酶化学计量特征,并运用酶化学计量和矢量模型,解析了土壤微生物代谢限制状况。研究发现,热带珊瑚岛土壤养分是调控微生物代谢限制的主导因素,微生物代谢主要受碳和氮可利用性的强烈限制,而磷并非限制因子。研究进一步发现,单一种植模式(如抗风桐)比混合种植模式更能适应养分限制的岛礁环境。

基于研究结果,团队提出,在生态系统演替初期,因土壤养分贫乏,宜优先采用以抗风桐等为代表的单一物种种植模式,以快速建立先锋植被并有效改善土壤养分状况。待养分积累达到微生物代谢需求阈值后,逐步引入混交模式,通过物种互补效应,提升生态系统生物多样性及稳定性。

该研究从微生物角度回答了热带珊瑚岛生态系统恢复如何选择植被种植模式的问题,为我国海岛生态系统恢复与实践提供了科学依据。

相关成果发表在《土地退化与发展》(Land Degradation & Development)上。研究工作得到国家重点研发计划项目等的资助。

土壤性质、土壤养分以及微生物性质对微生物养分限制的主要影响途径

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...