研究开发金属氢氧化物卟吩框架膜实现锂离子精准选择性保留

文章导读

你是否想过,提锂的关键不是“抓锂”,而是“放走其他离子”?中国科学院青岛能源所与山东科技大学团队颠覆传统思路,首创“反向提锂”膜技术——利用锂离子高迁移能垒的特性,设计出金属氢氧化物-卟吩框架膜(MHOPF),让钠、钾等杂质离子自由穿过,而将锂精准截留。实验显示,该膜在真实海水和盐湖水中均实现近乎完美的锂选择性保留,低电压下仍稳定高效。这项突破或将成为破解锂资源短缺困局的钥匙。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

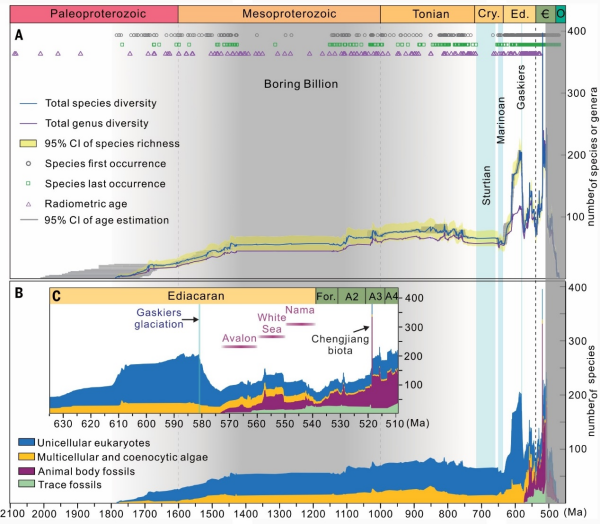

从盐湖水、地热卤水及海水中高效提取锂,是应对锂资源短缺问题的关键路径之一。传统分离方法因钠、钾等竞争性离子与锂在尺寸和电荷上高度相似,导致它们在分离膜中的迁移行为几乎一致,严重制约了锂的选择性与提取效率。

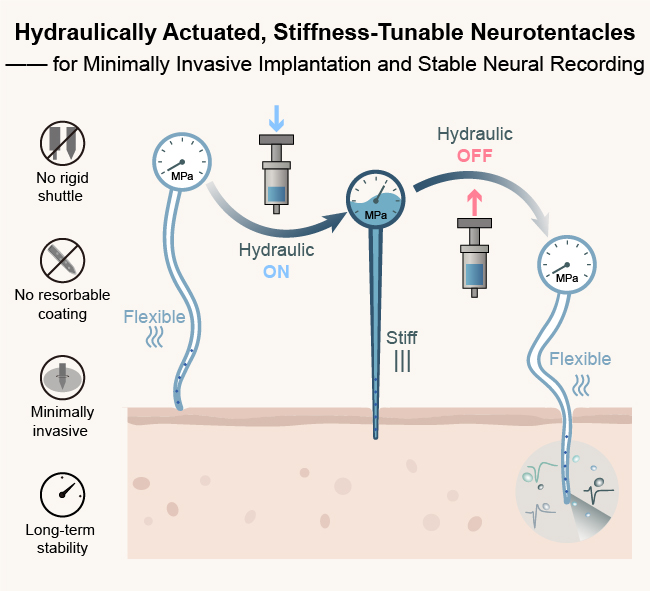

近期,中国科学院青岛生物能源与过程研究所高军、杨丽君,联合山东科技大学王博研究团队,提出了一种创新的“反向提锂”方法,实现了近乎完美的锂离子选择性截留。与传统思路不同,该方法的核心在于选择性抑制锂离子透过,同时允许钠、钾等其他离子自由通过,从而在膜的一侧实现锂离子的高效富集。其理论基础在于不同离子在迁移过程中所需克服的能垒存在差异:锂离子具有较小的离子半径与较高的电荷密度,通常表现出更高的迁移能垒。通过合理设计膜结构,可有效利用这一差异,调控不同离子的传输行为,实现锂离子的精准分离。

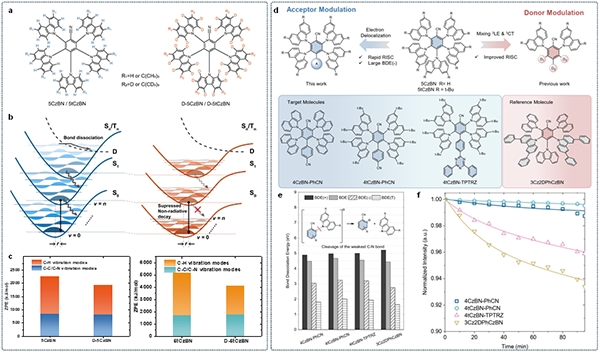

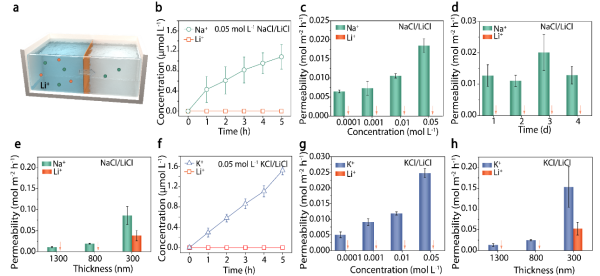

基于上述原理,研究团队构建了一种基于卟吩孔道结构的离子传输通道,实现了对锂离子的近乎完全截留。该膜材料以氯化镍与对位四羧基苯基卟啉(TCPP)为前驱体,通过溶剂热反应结合真空辅助抽滤技术制备而成,形成金属氢氧化物–卟吩框架结构膜(MHOPF)。在该膜中,卟吩孔道高度有序排列,可作为识别并截留锂离子的高效通道。实验结果表明,该膜能有效阻隔锂离子,同时允许钠、钾、钙和镁等离子顺利透过,展现出优异的锂筛选性能。

通过密度泛函理论计算,研究人员揭示了该膜选择性运输的机制。框架中的卟吩腔体与锂离子有着强烈的相互作用,使得锂离子在穿越卟吩腔体时需要克服较高的能量势垒,导致其难以实现跨膜传输。相比之下,钾离子和钠离子与卟吩腔体的相互作用较弱,其穿越卟吩腔体的过程所面临的能量势垒较低,因此能够顺利穿越卟吩腔体,最终实现跨膜运输。这种由离子与卟吩腔体相互作用能差所决定的能量势垒,是该膜能够实现选择性反向提锂的关键物理基础。

研究团队通过真实海水和盐湖水体系测试,验证了MHOPF膜的应用潜力。此外,在使用MHOPF膜进行电渗析实验时,低电压提升了其他竞争离子的渗透性,但仍对锂离子实现截留,展示了该膜材料在锂提取技术中的应用潜力。

相关研究成果以Metal-Hydroxide-Porphin Framework Membrane for Almost Perfectly Selective Li+ Retention为题,发表在《德国应用化学》上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、山东省自然科学基金和山东省重点研发项目等的支持。

MHOPF实现几乎完美选择性的反向提锂

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...