大连理工大学物理学院科研团队与附属肿瘤医院合作在临床多组学快检技术方面取得重要进展

文章导读

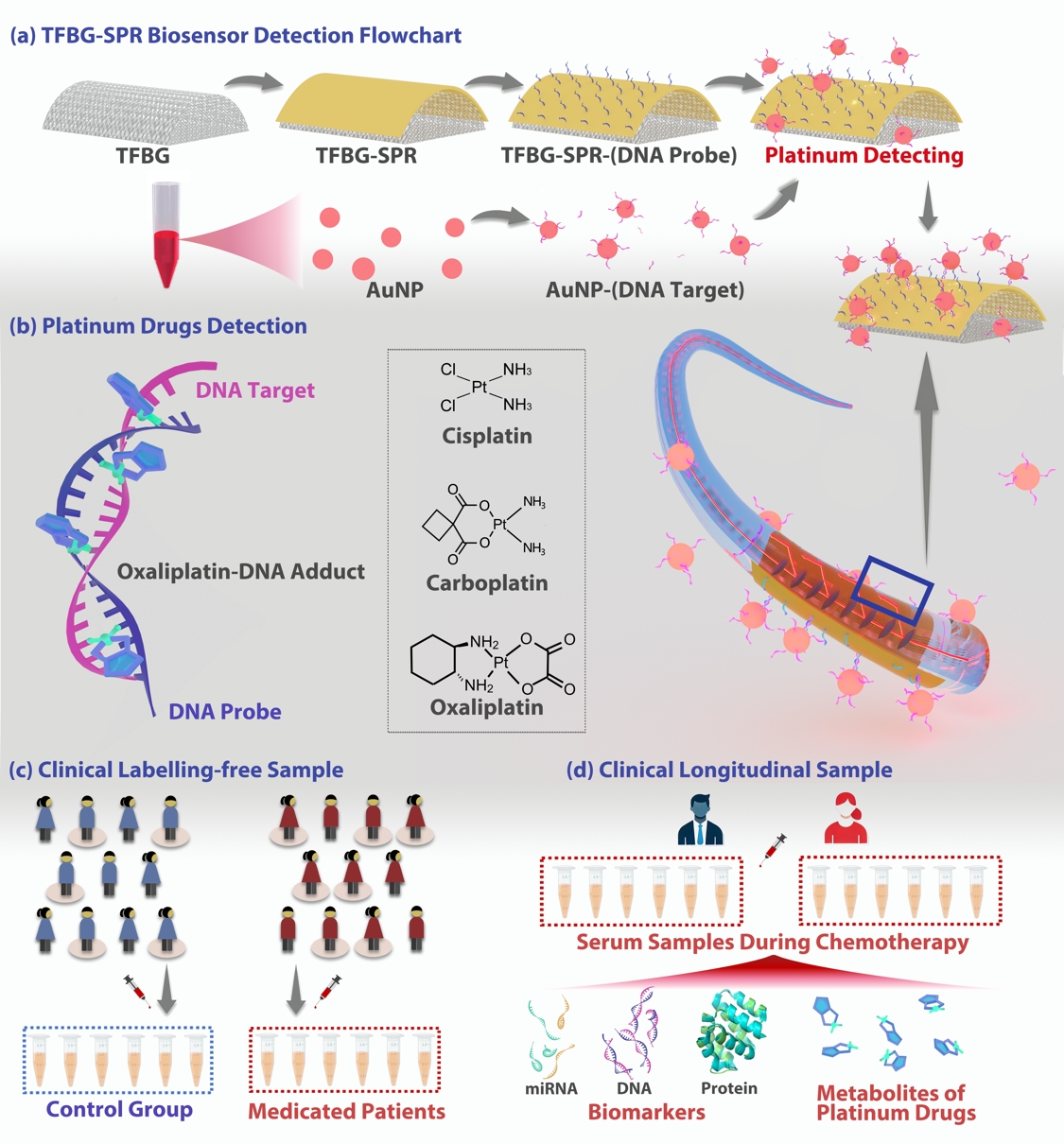

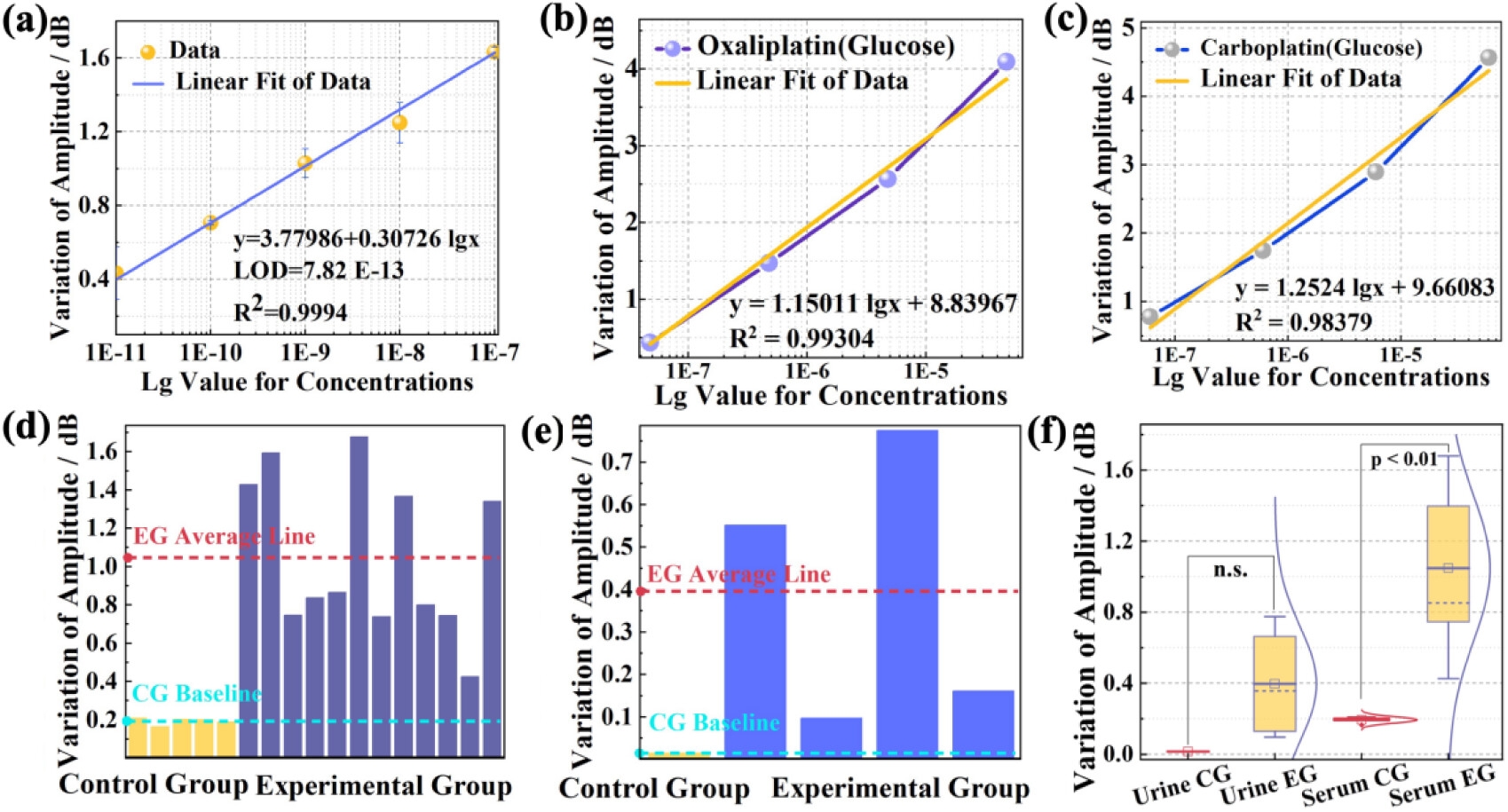

你是否想过,癌症化疗的精准度能像血糖检测一样实时、便携、智能化?大连理工大学科研团队联合肿瘤医院,突破性地将光纤传感技术用于铂类药物“超滤铂”浓度的床旁快检,实现10 pM至0.1 μM超痕量检测,灵敏度达782 fM,并首次在临床发现铂药与miRNA-21表达呈负相关。这项融合DNA探针与光纤等离子体技术的多组学平台,不仅可免标记检测血清、尿液样本,还具备拓展至多种癌症标志物的通用性,为个体化化疗动态监测提供了可编程、可集成的智能解决方案,真正迈向精准医疗新阶段。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,物理学院先进光学与光纤传感彭伟教授课题组与大工附属肿瘤医院(辽宁省肿瘤医院)检测科、神经外科、妇科展开了深度合作,在临床多组学快检技术方面取得了重要进展,研究成果以“用于铂类化疗药物床旁药代动力学检测的等离子体光纤传感平台:迈向超痕量多组学精准化疗管理(Plasmonic Fiber Optic Sensing Platform for Point-of-Care Pharmacokinetic Monitoring of Platinum Chemotherapeutics:TowardUltra-trace Multi-Omics Precision Chemotherapy Management)”为题发表在《美国化学学会传感器杂志》(ACS Sensors)上。物理学院博士研究生段怡凡为论文第一作者,物理学院张扬副教授、辽宁省肿瘤医院检测科主任郑阳医生以及结直肠科李永民医生为论文通讯作者。

铂类药物是目前临床常见的广谱抗肿瘤药物,已深度整合入结直肠癌、卵巢癌、肺癌等实体瘤的标准化治疗体系,成为多种恶性肿瘤一线及联合治疗方案的核心组分。然而,铂类药物的副作用显著(如神经毒性、肾毒性、耳毒性等),因此实时监测血液中具有药理活性的“超滤铂”浓度对于优化疗效与个性化医疗方案的制定至关重要。目前,在临床实践中,铂类药物的药代动力学监测几乎处于空白状态。传统的分析方法虽然可以检测总铂浓度,但无法直接进行“超滤铂”浓度检测。此外,它还存在检测流程复杂、设备庞大、灵敏度不足,药代动力学参数与组学数据割裂等问题。

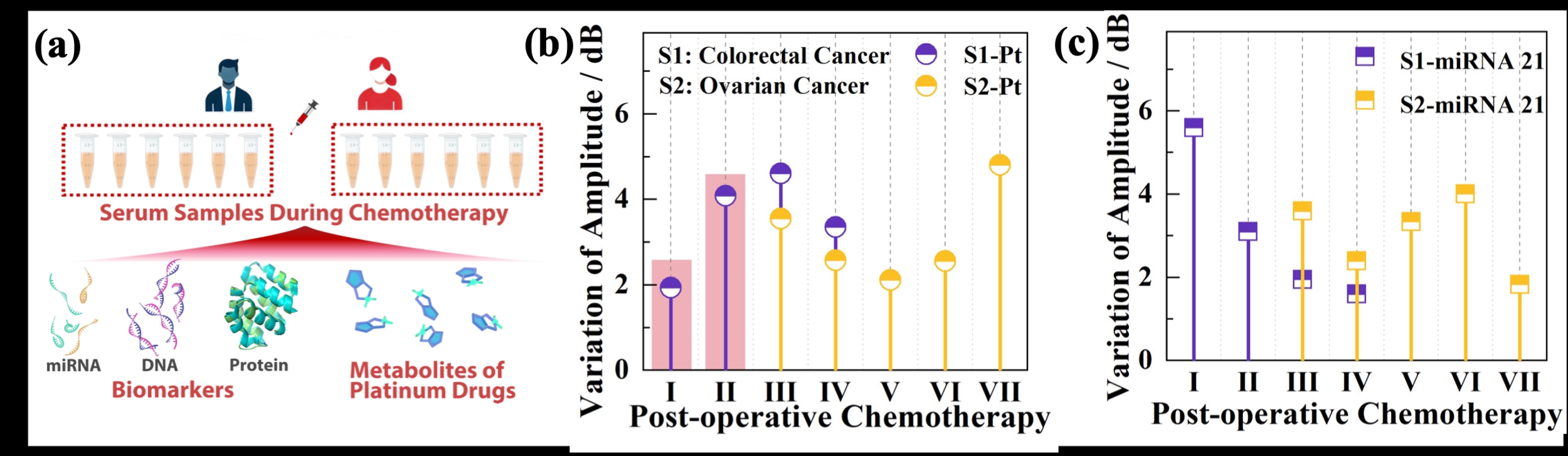

研究团队以倾斜光纤布拉格光栅表面等离子共振(TFBG -SPR)技术的光纤传感元件为核心,结合DNA靶向捕获探针,实现了临床铂类化疗物的高特异性、超痕量POCT检测,为化疗过程中铂药的药代动力学分析提供了有效方案;另外同步开展癌症标志性核酸序列miRNA-21的多组学分析,最终服务于精准化疗的、管理与个体化治疗决策提供动态数据,并首次通过POCT临床快检平台技术发现了铂药和miRNA在预后化疗周期的负相关性。

该平台的检测范围在10 pM至0.1 μM之间,检出限为782 fM,且覆盖临床有效浓度区间,对Pb2+、Mn2+、Cu2+、Ca2+等常见金属离子无交叉响应,检测结果有较高的可重复性,三次独立实验标准差小于5%,检测结果具备良好的可靠性。在临床样本中,对30例临床血清与尿液免标记样本进行检测,用药组与健康对照组信号差异显著(P0.01)。另外,得益于DNA靶向识别探针的灵活可编程性,通过改变探针序列,可以将该检测方案拓展至miRNA、ctDNA、标志性蛋白等重要临床生物标志物的检测应用中。检测方案具备高度通用性与可编程性,为多癌种、多标志物联合检测提供技术基础。并通过深入开展临床横向免标记与纵向队列样本综合检测研究,采集结直肠癌与卵巢癌患者化疗前后血清样本,进行无标签、超痕量快检,揭示了铂药浓度与miRNA-21表达水平之间的潜在负相关关系,验证了平台临床适用性与生物标志物潜力。

该工作结合学校医工交叉合作的契机,通过光纤智能感知技术团队和肿瘤临床医生团队多年合作,为精准化疗的动态监测与个体化剂量调整提供了标准化、集成化、智能化的技术方案,为后期AI整合数据以实现多组学辅助诊疗模型的搭建提供了有效的解决途径,具备潜在的临床转化前景。

论文链接:ACS Sensors202510(8), 6010-6019/DOI:10.1021/acssensors.5b01492

来源:物理学院

编辑:罗一铭

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...