文章导读

当AI算力需求爆炸式增长,摩尔定律却陷入停滞——上海交大张宸十年前提出的"Caffeine"框架如何逆势破局?这篇斩获ICCAD十年回顾最具影响力论文奖的突破性研究,首次实现深度神经网络端到端硬件加速:通过软硬件协同设计自动分析模型特征,生成功能定制化处理器架构,吞吐量与能效远超行业标杆。被谷歌、英伟达等巨头争相引用700余次,它不仅破解性能瓶颈,更重塑了后摩尔时代的设计范式。一窥这场改变产业格局的硬核创新,答案尽在文中。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

10月26日至30日,IEEE/ACM国际计算机辅助设计大会(ICCAD 2025)在德国慕尼黑举行。上海交通大学集成电路学院(信息与电子工程学院)张宸老师荣获ICCAD Ten-Year Retrospective Most Influential Paper Award(十年回顾最具影响力论文奖)。

张宸(左三)在现场领奖

关于“十年回顾最具影响力论文奖”

IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD) 是电子设计自动化(EDA)领域的顶级国际会议之一,自1982年创办以来,始终致力于推动集成电路与系统设计方法、工具及技术的创新。ICCAD以评审严格、学术前瞻性强著称,被誉为EDA领域的“风向标”。大会每年吸引来自全球顶尖高校、研究机构及科技企业的广泛参与。

ICCAD Ten-Year Retrospective Most Influential Paper Award每年评选1次,每次评选1篇,在当年对过往十年的研究进行回顾性评估,遴选对EDA领域产生持续且深远影响的代表性论文,是该领域最具分量的国际学术荣誉之一。

张宸作为论文第一作者获奖,论文题为“Caffeine: Toward uniformed representation and acceleration for deep convolutional neural networks”,发表于 ICCAD 2016,由其在攻读博士期间在丛京生院士和孙广宇教授指导下完成。论文提出面向深度卷积神经网络(CNN)的统一表示与加速框架,系统性缓解AI计算在硬件实现中的性能瓶颈,为人工智能计算在硬件架构层面的优化设计奠定了重要理论基础。

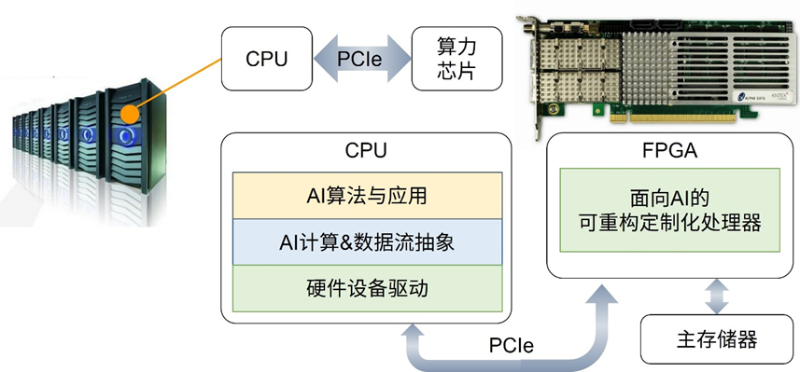

基于FPGA的可重构定制化人工智能处理器系统框架示意图

研究内容

在“后摩尔时代”,体系结构的演进正受到顶层算法需求与底层硬件约束的双重驱动。一方面,人工智能应用的爆发式增长使算力与带宽需求呈指数级攀升;另一方面,摩尔定律放缓使得芯片性能提升趋缓、设计复杂度与可靠性挑战加剧。应对这一趋势,芯片设计正从通用处理器转向领域定制架构(Domain-Specific Architecture,DSA)。

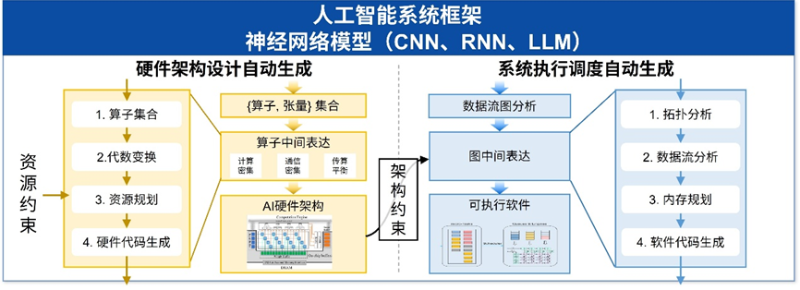

论文提出了一套软硬件协同设计的EDA框架,能够自动分析AI模型的计算特征,提取关键算子并生成功能完备的定制化处理器架构。该框架创新性地结合了高层次综合(HLS)工具与AI计算框架,实现对模型性能瓶颈的自动识别与优化,在最大化计算与带宽利用率的同时保持可编程性,实现了AI模型的端到端加速。

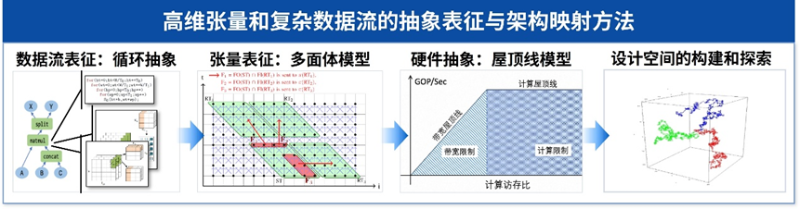

核心技术1:提出高维张量分析方法,自动分析AI模型的计算特征

核心技术2:软硬件协同的全自动AI处理器架构生成工具

具体而言,Caffeine通过对深度神经网络数据流图进行多面体与Roofline建模,实现软硬件全栈的性能分析与自动化生成:

(1)硬件层面:从AI模型中自动提取算子集合,统一映射到可重构中间表示,并生成高效的FPGA硬件实现;

(2)软件层面:根据硬件配置(矩阵引擎、缓存、流水线等)自动生成指令流,优化算子调度与内存管理。

论文首次实现了一个端到端的AI模型硬件部署框架,支持从AI计算框架自动生成FPGA实现,在推理层划分、矩阵乘法内核优化与通信带宽提升方面均取得显著成效。实验显示,所生成的加速器在吞吐量、资源利用率及能效方面均超过多项同期国际领先工作,为深度学习模型在可重构硬件上的快速部署提供了范式化解决方案。

辐射影响

该成果自发表以来在学术界与产业界均产生广泛影响,被谷歌(Google)、英伟达(NVIDIA)、英特尔(Intel)、AMD等国际领先科技企业引用与采用,对AI芯片和FPGA加速器的设计与优化产生了深远影响。据统计,该论文引用量持续攀升,目前已达到700余次,成为EDA领域过去十年中最具影响力的代表性工作之一。

此外,张宸同时荣获ICCAD 2025 Best Reviewer Award(最佳审稿人奖),以表彰其在国际学术评审工作中的严谨态度与卓越贡献。

获奖人介绍

张宸,2023年5月加入上海交通大学集成电路学院(信息与电子工程学院),现为长聘教轨助理教授。主要研究方向为人工智能计算架构与芯片系统设计。曾先后在微软研究院和阿里巴巴平头哥半导体公司任职,长期从事人工智能处理器设计与优化研究,参与多项国内外重大芯片研制工作。在国际顶级会议与期刊发表论文30余篇,第一作者或通讯作者论文总引用超过5300次,最佳论文或提名4次(FPGA’2015, TCAD’2019, MICRO’2022, ISEDA’2025, ISCA’2025),十年最有影响力论文2次(FPGA’2015, ICCAD’2016),入选FPGA名人堂、AI-2000世界最有影响力学者、Stanford and Elsevier前2%高被引学者等。

作者: 集成电路学院(信息与电子工程学院) 供稿单位: 集成电路学院(信息与电子工程学院)

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...