文章导读

从高纬度到低纬度,植物根系竟藏着惊人规律!北大团队最新研究揭示:根系性状的种内变异程度随纬度降低而显著增加。通过覆盖温带到热带的野外取样与全球数据库分析,科学家首次发现根系分泌物速率等生理性状存在最高变异,且根系越粗的物种变异越显著。这一发现颠覆了传统认知,揭示了环境过滤与植物竞争如何共同塑造地下生态。想知道热带雨林植物为何比寒带植物更"善变"?速览全文解锁植物多样性形成的地下密码。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

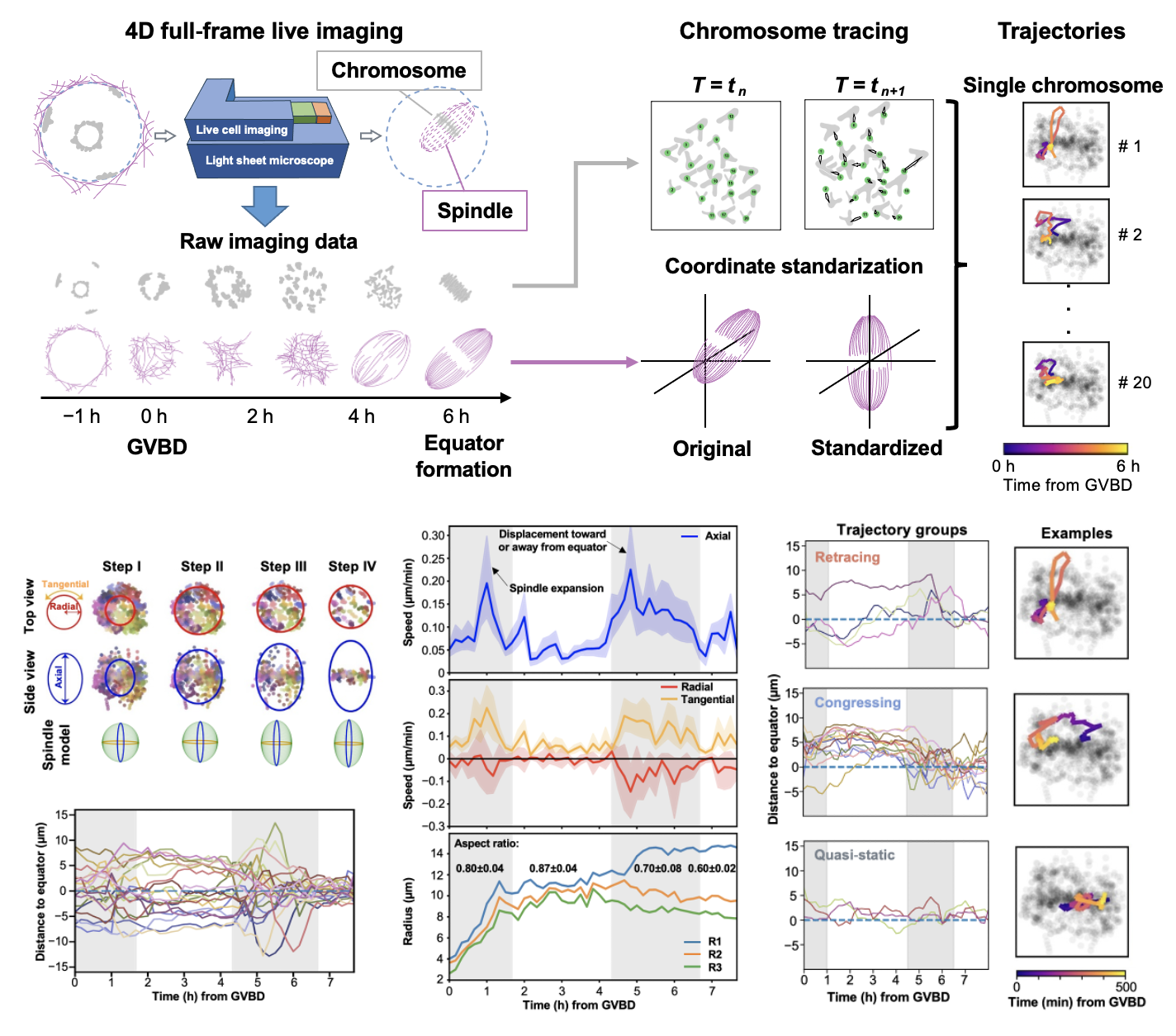

植物性状种内变异受遗传变异与表型可塑性的双重调控。根系作为植物获取水分与养分的核心器官,不仅支撑植物个体的生长与生存,还通过调节资源竞争等影响物种间的相互作用,并通过碳输入、养分循环等过程影响生态系统功能。因此,根系性状的种内变异程度对多物种共存与生态系统功能可能存在深刻影响。

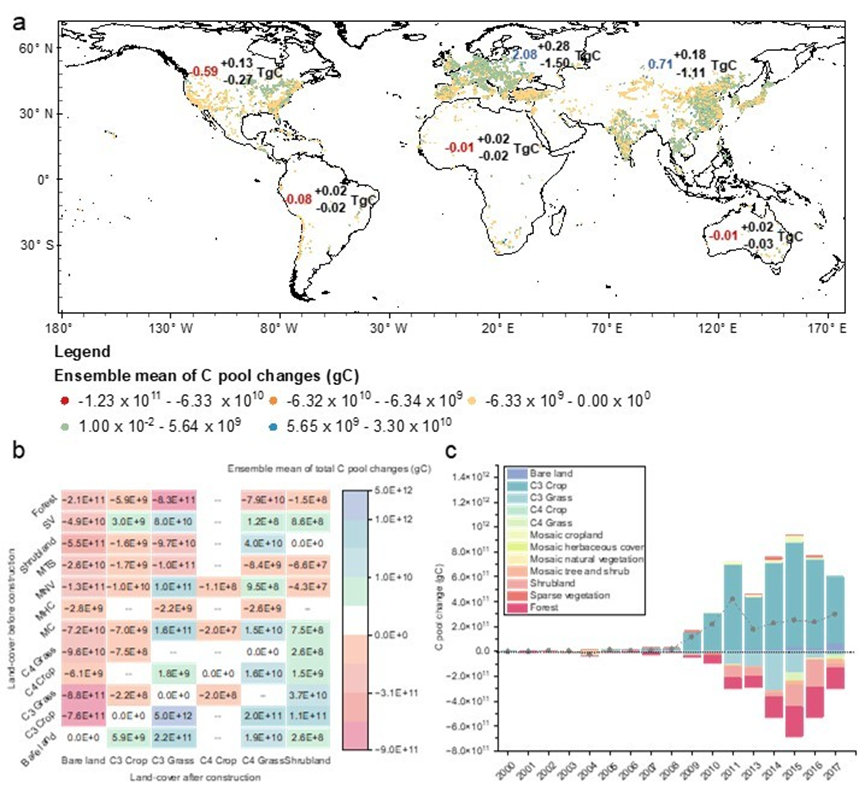

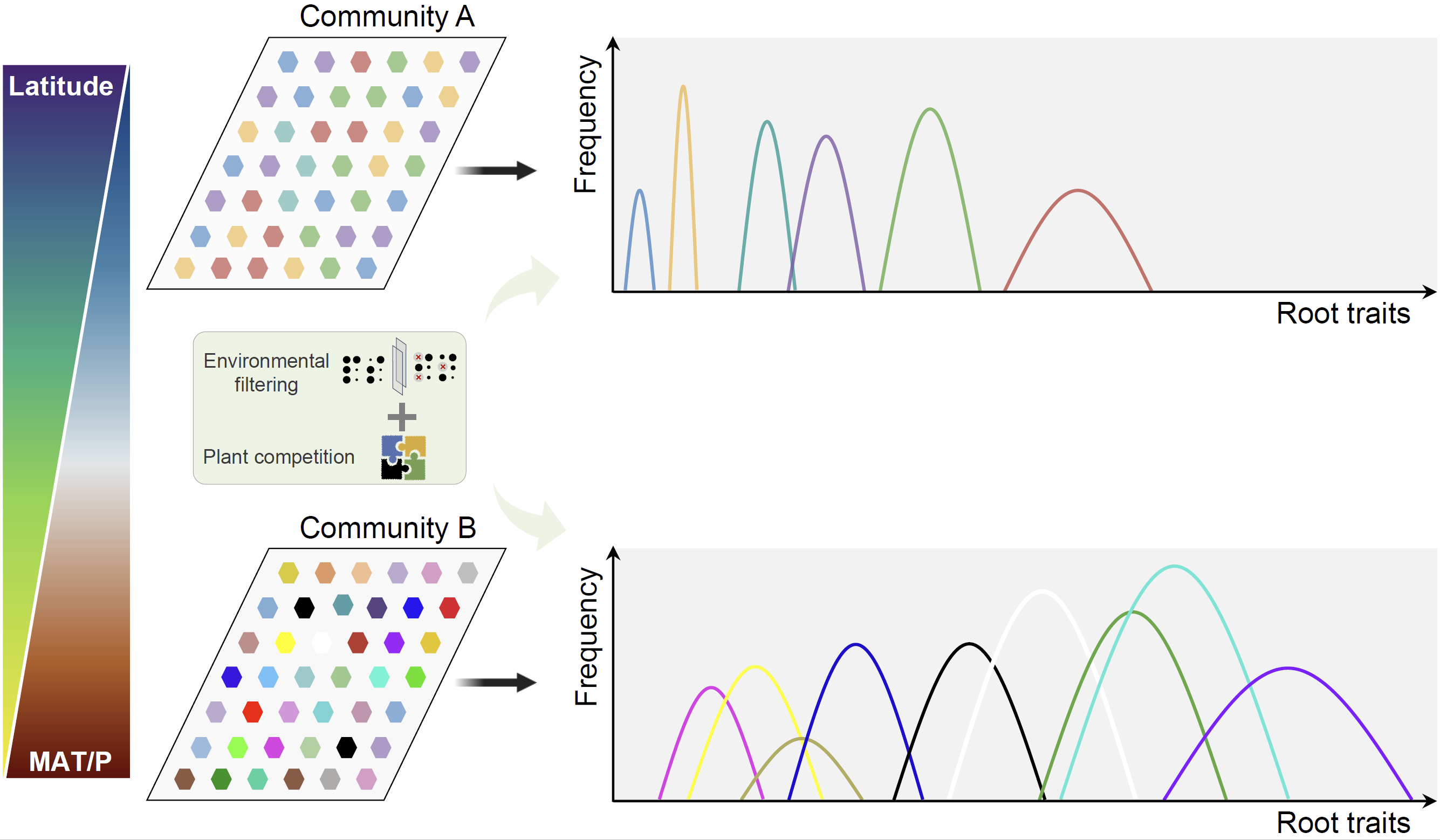

北京大学城市与环境学院朱彪课题组通过在黑龙江帽儿山温带森林、湖北神农架山地森林与云南普洱山地森林进行野外原位取样,并整合全球尺度根系性状数据库,系统分析了自然群落根系性状种内变异的纬度格局。研究表明,种内变异在根系性状总变异中占据重要组成部分,其中生理性状(根系分泌物速率)表现出最高的种内变异程度。沿高纬度地区至低纬度地区,根系性状种内变异程度呈现逐渐增加的趋势,这可能与环境过滤(抑制作用)和植物竞争(促进作用)对根系性状表达的双重调控有关。另外,根系性状种内变异程度表现出可预测模式,即根系直径越大的物种,其根系性状种内变异的程度越高。本研究揭示了种内变异对根系性状多样性形成具有重要作用,为从地下部视角探讨种内性状变异如何影响植物多样性形成与生态系统功能奠定了理论基础。

自然群落植物根系性状种内变异的纬度格局

该研究成果以“The latitudinal pattern of fine root intraspecific trait variation among species in plant communities”为题于2025年10月22日在线发表于Nature Communications。北京大学城市与环境学院博雅博士后韩孟光(现工作于东北林业大学)为第一作者,朱彪为通讯作者,其他合作者包括华东师范大学副教授陈迎,北京大学硕士研究生干大勇、于淼、李瑞、韩云风,东北林业大学教授谷加存,中国林业科学研究院高原林业研究所研究员李帅锋、苏建荣以及美国莫顿树木园研究员M. Luke McCormack。本研究受到国家自然科学基金项目(32425038; 32301348; 32588202)和中国博士后科学基金(BX20220003; 2022M720006)的资助。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...