西北农林科技大学(743)经管学院张蚌蚌教授在农田建设政策领域取得新进展

文章导读

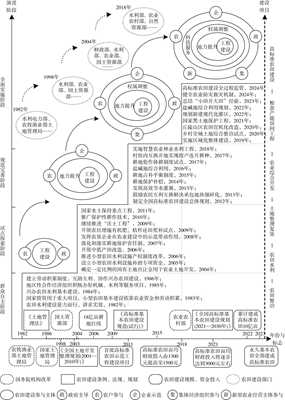

你知道吗?全国建成的高标准农田已超10亿亩,却仍面临规划错位、重建轻管等深层矛盾。张蚌蚌教授团队最新研究首次系统剖析26年中央"一号文件",揭秘农田政策从"群众自主"到"多元参与"的四阶段跃迁。研究直击"谁来建、怎么建、建后如何管"三大痛点,提出从"政府包办"转向"上下联动"的破局思路——这不仅关乎中国人的饭碗安全,更将为发展中国家提供来自东方的智慧方案。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,经管学院“农村与区域发展创新培育团队”张蚌蚌教授在《农业经济问题》发表题为“中国农田建设政策的演进脉络与深化改革方向——基于以‘三农’为主题的中央‘一号文件’文本分析”的研究论文,系统考察中国农田建设政策的演进脉络、经验启示与深化改革方向,为高标准农田建设政策完善与优化提供参考。博士研究生朱华东为第一作者,张蚌蚌教授为通讯作者。

全国目前已累计建成超过10亿亩高标准农田,对保障国家粮食安全发挥了基础性作用支撑,但规划不合理、“建用”脱节、重“建”轻“管”、监管不到位等问题依然突出。在党的二十大“逐步把永久基本农田全部建成高标准农田”等重大部署下,中国农田建设的相关政策体系还有待进一步完善。已有研究对农田建设政策进行了后端评估,仅有少数学者从政策前端制定的视角进行了初步探索,仍存在以下不足:一是研究样本多局限于土地整治政策、黑土地保护政策等某一类型的专门文件,样本范围较窄;二是研究视角缺乏国家战略层面的关联;三是研究内容偏重于定性分析,不能较完整地体现政策发展特征及政策供给的系统性。因此,中央“一号文件”作为当前中国农业农村发展的导向性和纲领性文件,回顾其关于农田建设政策的演进脉络,总结其经验,展望下一步深化改革方向,对当前和未来高标准农田建设具有重要的理论意义和实践价值。

研究以1982-1986年、2004-2024年发布的26个以“三农”为主题的中央“一号文件”为研究对象,建立“政策内容-政策工具-政策演进”系统分析框架,并运用质性研究和政策文本量化分析法,对长时序中央“一号文件”中的农田建设政策进行多维度、定性与定量结合的动态分析,系统解答中国农田建设“建什么”“怎么建”以及未来“如何优化”等关键问题。

研究发现,农田建设在中央“一号文件”中的词频数量经历了低频次到高频次再到低频次的过程,政策内容涉及工程建设、地力提升、产权调整和科技服务等方面。其次,在发展历程上,农田建设政策经历了群众自主、试点探索、规范完善和全面实施4个阶段,具有阶段性特征。此外,政策工具分析显示,供给型政策工具使用较多、环境型政策工具次之、需求型政策工具相对弱势。研究认为,中国农田建设政策体系的构建正在从“直接供给、环境短缺、全能包办”向“上下联动、环境创造、多元参与”转变。最后,围绕“谁来建”“建什么”“如何建”“建后用”和“建后管”等方面,提出应坚持“上下”贯通、为用而建、科学推进、全链思维、“建管”并重的深化改革方向。最后,从国际启示方面,展望了基于大规模长期实践检验的中国高标准农田建设经验对其他发展中国家的启示借鉴。

该研究得到国家自然科学基金面上项目(42171267)与陕西省创新能力支撑计划-青年科技新星项目(人才)(2024ZC-KJXX-052)的联合资助。

图 中央“一号文件”中农田建设政策演进及阶段划分

编辑:王学锋

终审:刘玉峰

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...