文章导读

材料损伤后能否像人体一样精准“痛觉”自愈?南京大学李承辉团队颠覆传统认知,用AI打造首个“智修复”闭环系统!他们将离子液体融入聚己内酯,创制出导电复合材料:损伤瞬间触发28维阻抗“神经网络”,AI大脑以98.7%精度定位伤处,启动靶向微电流加热,数分钟内实现99%无痕修复。无需人工干预,真正完成“感知-决策-执行-反馈”全自主闭环。这项突破不仅破解了机械强度与修复效率的百年难题,更让深海、太空无人平台拥有了“生命体”般的自愈能力——读完即掌握下一代智能材料的核心逻辑。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

开发能够模仿生物体,在损伤后自主感知、愈合和反馈的材料,是材料科学领域的一项重大挑战。然而,传统自修复材料往往需要在机械强度、稳定性与修复效率之间做出取舍,难以兼得。为突破这一瓶颈,李承辉教授团队开发了一种基于人工智能(AI)的自诊断、自修复系统。该系统通过将离子液体融入普通热塑性塑料(聚己内酯,PCL)中,制备出一种可修复的导电复合材料。材料损伤后,其电学特性的变化可被系统精确感知;AI系统在定位损伤后,会自主启动局部微电流加热,使材料熔融并无缝愈合。该系统首次完整地实现了“感知-修复-反馈”的闭环,完成了从“自修复”到“智修复”的概念转变,从而发展出一种设计合成自修复材料的新方法。

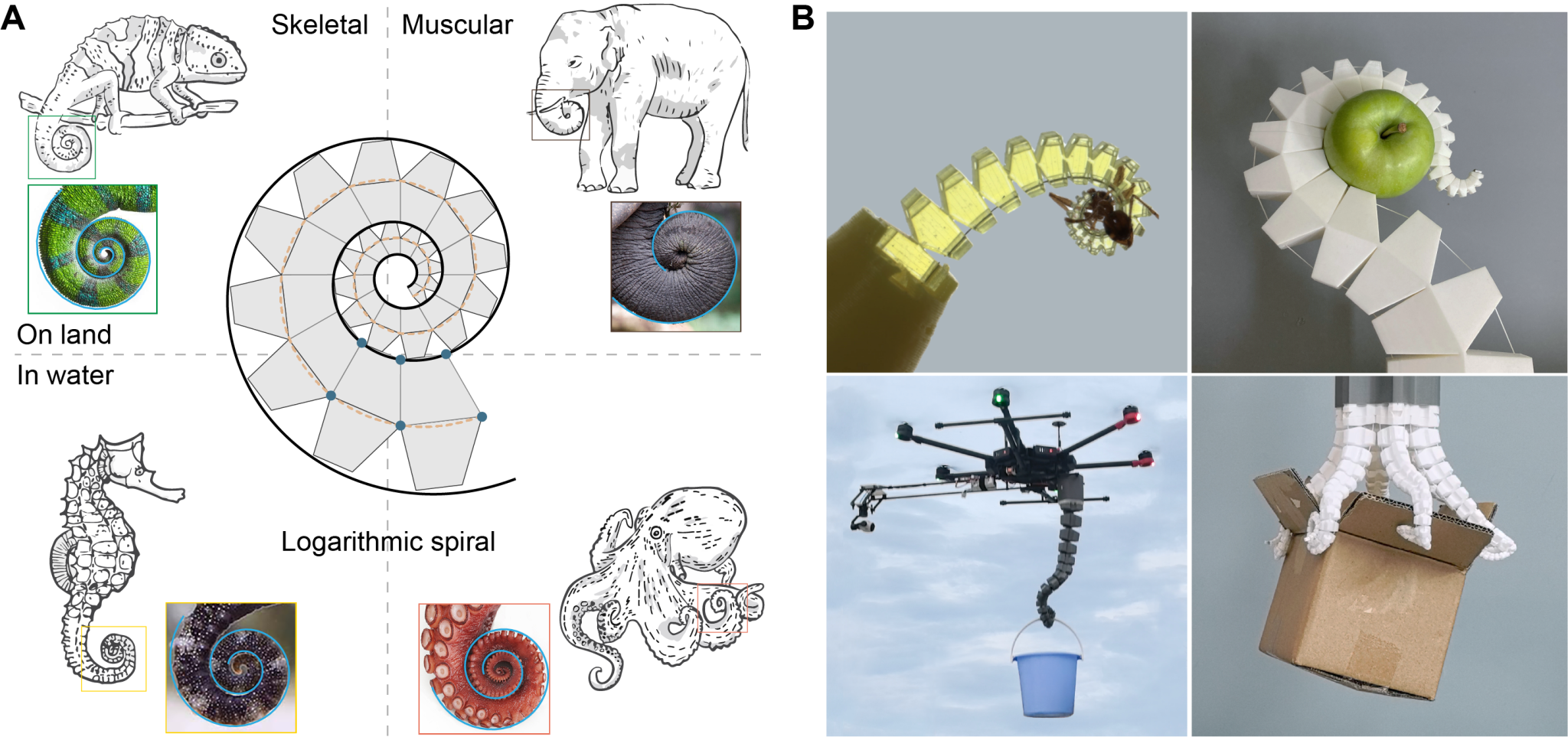

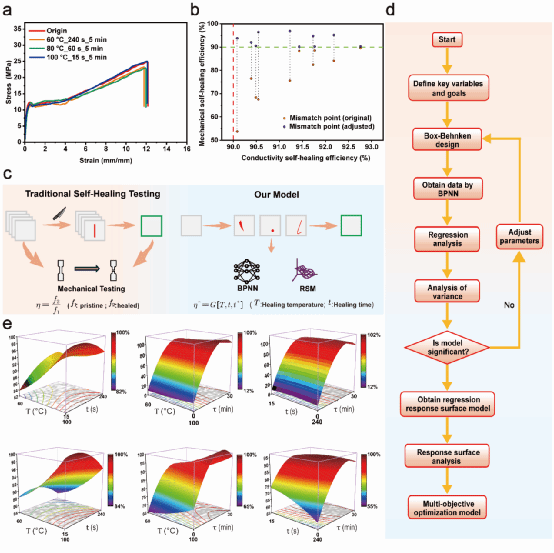

该工作创新性地将离子液体(IL, [BMIM]TFSI)作为导电填料,融入商业化的热塑性高分子聚己内酯(PCL)基体中(图1)。相较于传统的刚性无机填料,液态的离子液体不仅赋予了材料优异的离子导电性(为损伤“感知”提供电信号基础),更通过离子-偶极相互作用构建了动态交联网络,保证了材料的柔韧性。通过系统的实验优化,团队发现当离子液体含量为~33.3 wt%(IL-PCL-50)时,材料在机械强度、韧性与导电性之间达到了最佳平衡。该材料的熔点约60℃,这一热响应特性使其能够通过精准的局部加热实现高效的损伤修复。

图1. 导电自修复聚合物的结构和表征。

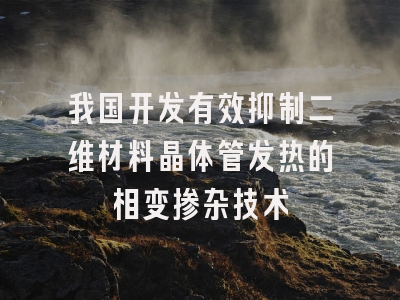

传统的修复效果评估依赖于破坏性的力学测试,无法实现实时监控。为解决这一难题,团队建立了一套智能评估策略。该策略通过响应面模型(RSM),将损伤特征与修复条件(如温度、时间)及修复效率进行关联。由于材料的导电性恢复与机械强度恢复之间存在时间差,团队还引入了标度因子进行校准,使得系统能够仅通过非破坏性的电学测量,就准确推断出真实的机械性能恢复程度。最终,AI可依据该模型,针对不同程度的损伤,智能地计算出最优修复方案(所需电压与加热时间),以最高效的方式达到最佳修复效果(η > 99%),实现了从“被动修复”到“智能决策”的跨越(图2)。

图2.材料自修复性能的响应曲面建模。

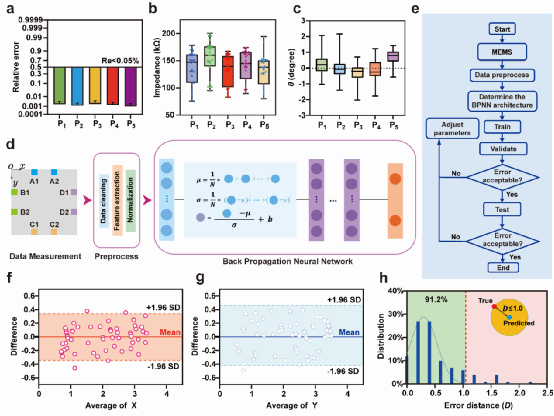

为了赋予材料精准的“痛觉”,团队开发了一种高灵敏度的八端口阻抗测量方法。该方法可在材料表面采集28维的复杂阻抗向量,如同一个精密的“神经传感网络”,能够实时捕捉由损伤引起的微弱电信号变化。这些高维数据被输入到一个经过深度学习训练的反向传播神经网络(BPNN)模型中。该AI模型扮演着系统“大脑”的角色,能够从复杂的电信号“指纹”中解码出损伤的精确空间坐标,其预测精度高达R² = 0.987(x坐标)和R² = 0.977(y坐标),为后续的精准“治疗”提供了可靠导航。

图3.基于阻抗测量和深度学习神经网络的损伤感知和愈合机制。

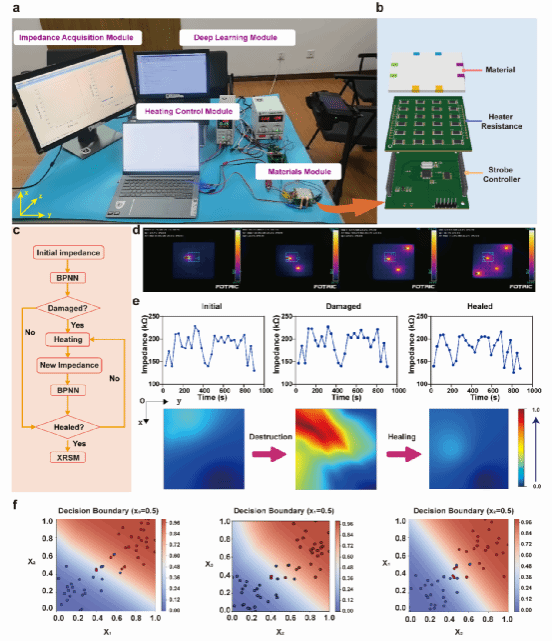

在AI“大脑”下达修复指令后,系统进入高效的“自执行”阶段。一个与材料集成的选择性加热电阻阵列会根据AI的定位结果,精确激活损伤区域对应的微型加热单元。焦耳热效应使局部温度在短时间内迅速超过材料熔点,促使高分子链重新流动、融合,从而在数秒至数分钟内完成无痕修复。这一“靶向治疗”式的修复方式,极大提升了能量利用效率。在修复过程中,系统会持续进行阻抗监测,并将数据反馈给AI进行实时“疗效评估”。一旦AI判定材料已完全愈合(分类准确率>90%),便会自动切断加热,完成一次完整的“感知-决策-执行-反馈”智能闭环。整个过程无需任何人工干预,真正实现了无人化、自主化的智能修复。

图4.智能修复系统的构造与演示。

综上所述,这项工作通过将材料科学与人工智能前沿技术深度融合,成功构建了一个全自主的智能修复系统。它不仅解决了传统自修复材料的关键瓶颈,更提出了一种全新的智能材料设计范式。该系统所展现出的高精度、高效率和全自主的特性,使其在深海、外太空等人类难以介入的极端环境中的无人平台上具有巨大的应用潜力,为下一代智能自主材料的发展提供了重要的理论基础和技术框架 。

相关成果以“From Self-Healing to Smart-Healing: A Self-Diagnosing and Self-Healing System Based on Artificial Intelligence”为题,发表在《Advanced Materials》上(DOI: 10.1002/adma.202513641)。南京大学罗文林、东南大学徐瑶瑶、南京理工大学程雄为文章共同第一作者,南京大学李承辉教授、东南大学黄晓东教授、南京理工大学顾文华教授为文章的通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金等项目的资助。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...