历史时期极端干旱灾害的数据评估和机理研究取得进展

文章导读

上世纪20年代末中国北方那场“千年一遇”的大旱,为何现代再分析数据竟严重低估?科学家首次揭秘这场灾难背后的气候动力学真相。通过重建百年降水序列,研究发现1928年夏季降水创下百年最低,重现期达160年,而数据缺失导致主流模型失效。原来,北欧极端寒冷激发大气波动,远程触发蒙古高压,切断水汽输送,叠加厄尔尼诺与干土效应,酿成巨灾。这项研究不仅还原了历史极端事件的真实面貌,更揭示了大气遥相关的关键作用,为灾害预测和气候模型改进提供了突破性依据。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

受限于可靠气象数据稀缺,科学家难以对历史时期灾难事件展开分析,导致气候变化下极端事件的演化规律和机理认识不足。上世纪20年代末中国北方发生一场严重的旱灾,此次事件在史料中均有记载,但其成因的气候动力学机制没有得到解释。

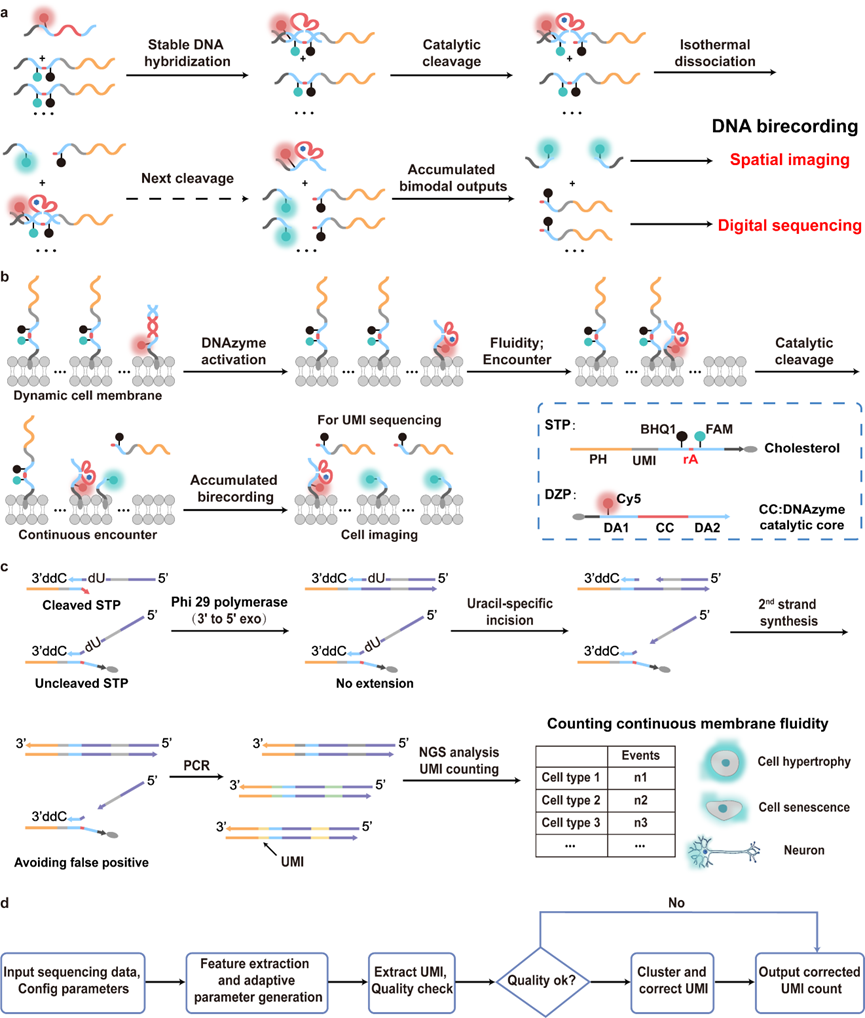

针对上述问题,中国科学院成都山地灾害与环境研究所联合地球环境研究所、亚热带农业生态研究所以及西安交通大学等单位研究人员,通过集成多条历史气候序列,重建了1901年—2000年中国北方黄土高原区域夏季降水变化,并以此为基准评估多源降水和再分析数据,借助水汽收支方程和“将今论古”原则,从气候动力机制上解释了再分析资料低估此次干旱事件的原因。

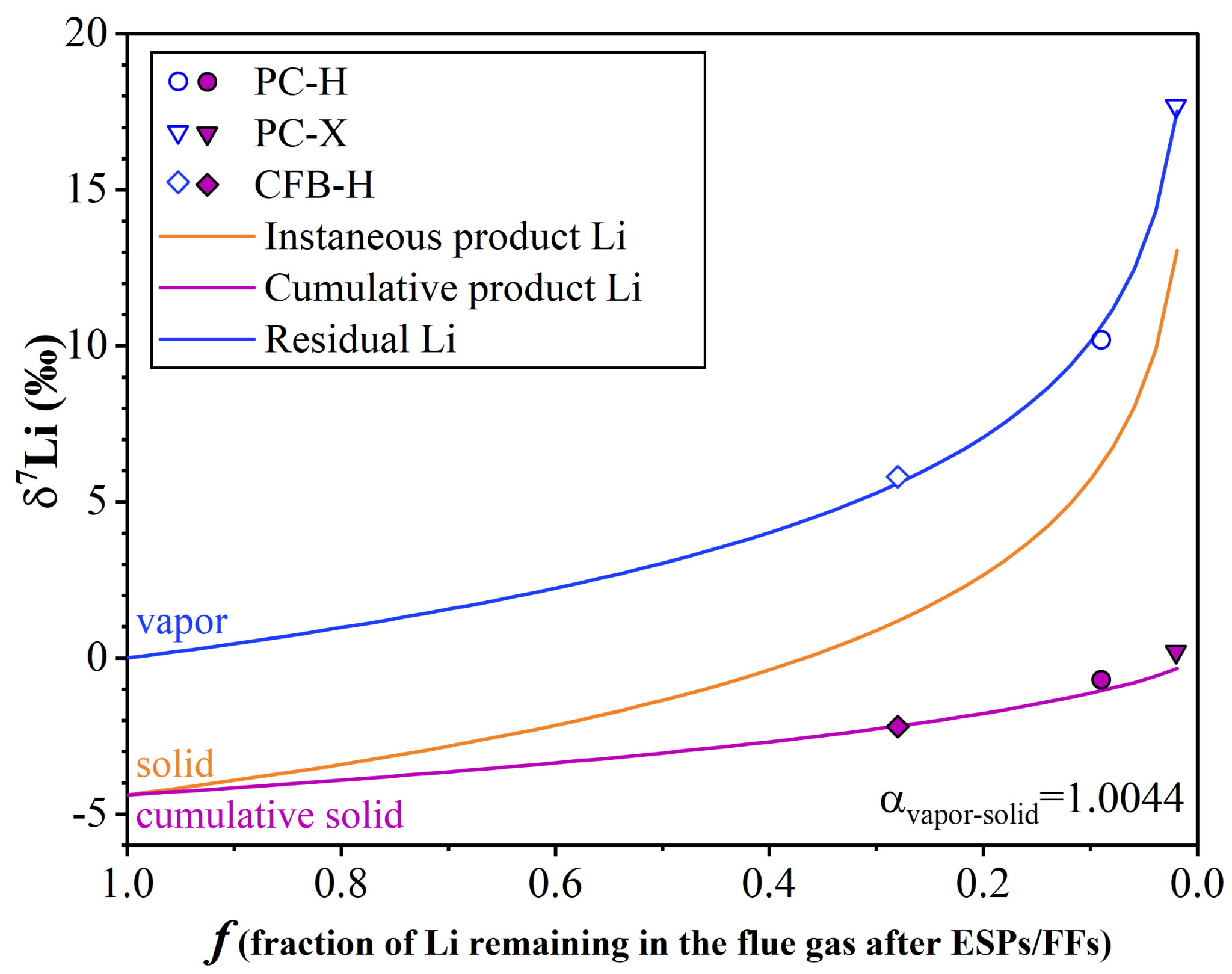

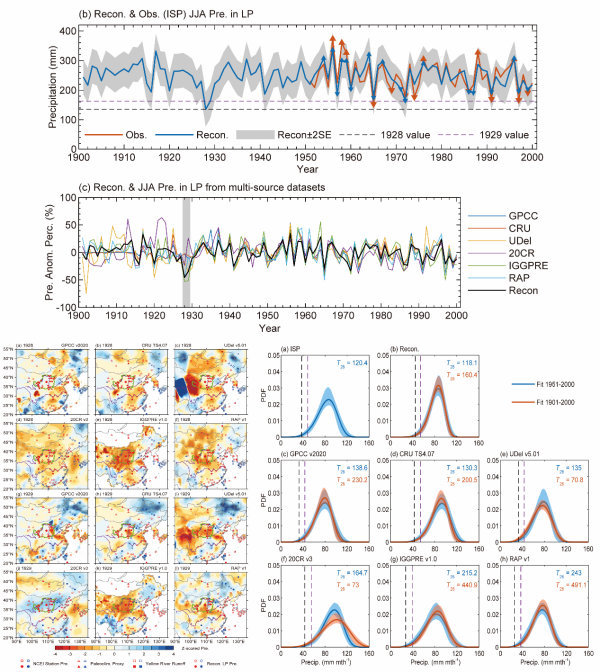

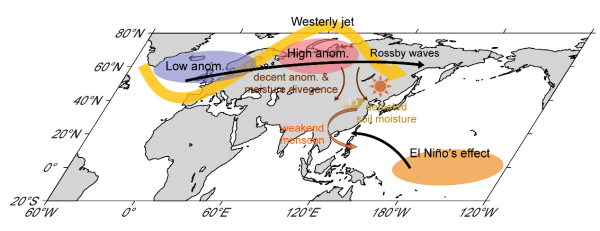

研究发现,1928年和1929年夏降水分别减少了2.96和2.25个标准差,分列百年以来降水最少前两位,重现期为160年和40年。多源观测融合降水数据集和模拟同化的再分析资料,均没有正确反映这期间的极端降水减少状况及其相应的环流异常配置,直接原因是1951年以前研究区降水观测数据缺失。根据欧洲在此时更为详实可靠的气象观测可推测,北欧极端冷异常激发罗斯贝波东传使蒙古–西伯利亚上空出现强烈的高压异常,抑制了黄土高原上空垂直抬升和对季风水汽的抽吸,结合厄尔尼诺和持续干旱导致的土壤湿度降低等作用,形成了此次事件。

研究提供了一条高精度历史降水序列,并为关于大气遥相关作用对气象灾害的链生、预报以及古气候记录同化对再分析资料的改进提供了参考。

相关研究成果以Reanalysis Data Sets Underestimate the 1928-29 Summer Precipitation Deficits During the Late-1920s Megadrought in Northern China为题,发表在《地球物理研究快报》(Geophysical Research Letters)上。研究工作得到国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项等的支持。

中国北方黄土高原区域夏季降水重建序列和多源降水数据对比评估

1920年代末中国北方极端干旱事件成因的环流异常机理图

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...