从双黑洞的搜索到引力共振的核环研究获进展

文章导读

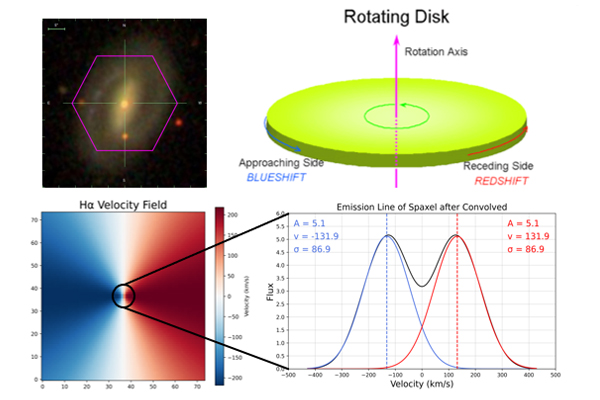

你看到的“双黑洞信号”,可能只是星系中心的一道光环?中国科学院上海天文台团队最新研究发现,那些曾被寄予厚望的双峰窄发射线,并不一定是双黑洞的证据。通过斯隆巡天数据,他们揭示了棒旋星系中的核环——在共振作用下聚集气体的明亮环状结构——也能产生对称双峰信号:因其高速旋转且两侧多普勒效应显著,在望远镜观测中混合成看似“双源”的谱线轮廓。这项发表于《天体物理学杂志》的研究,为解读星系核心动力学提供了新视角,也警示天文学家:甄别真实双黑洞,需更高分辨率与多波段协同验证。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,中国科学院上海天文台研究团队使用斯隆数字巡天的积分视场光谱巡天项目(MaNGA)数据,探讨了星系中心双峰窄发射线的起源。在最初研究中,双峰窄发射线被认为是寻找星系中心双黑洞最有希望的探针之一;之后,星系的其他物理机制,如高速旋转气体盘、中心活动星系核导致的气体外流,也被发现与双峰窄发射线相关。此次,科研团队进一步揭示了棒旋星系中心的核环如何产生对称双峰窄发射线特征。

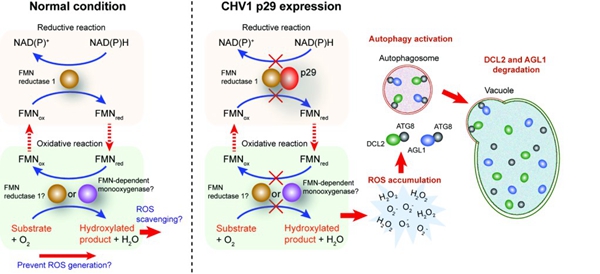

科研团队在简单星系旋转盘模型基础上,使用MaNGA空间分辨像素数据,给出核环导致星系中心出现对称的双峰窄发射线特征的可能性。棒旋星系中的核环恰好满足这一条件:棒驱动的内流气体在内林德布拉德共振处聚集成核环,产生明亮窄发射线的强辐射区,同时其位于旋转曲线陡峭变化的区域。核环在空间上的尺度小,但其旋转速度差异大。因此,在望远镜点扩散函数影响下,中心空间像素混合了核环的接近侧(高速蓝移气体)和远离侧(高速红移气体)的贡献,形成对称的“双峰轮廓”。同时,团队发现核环的旋转是有序且对称的,导致最终产生的双峰窄发射线特征在空间上的变化整体上也是对称的。

上述工作揭示了“旋转盘+核环”模型产生双峰特征的物理机制,深化了科研人员对星系中心结构的认知;为“双峰窄发射线≠双黑洞”提供了重要的观测证据,促使天文学家通过更高空间分辨率观测或结合多波段信息来确认双黑洞候选体。

相关研究成果在线发表在《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)上。

“旋转盘+核环”模型产生双峰窄发射线特征的机制

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...