文章导读

你是否想过,一种能精准“钉”在癌细胞膜上、持久阻断免疫逃逸的新型多肽武器已经诞生?北理工王蔚芝团队通过分子设计与高通量筛选,开发出可自组装成纳米孔道的寡聚螺旋肽TA03,利用色氨酸锚定与螺旋长度匹配,在肿瘤细胞膜形成稳定“驻留站”,实现PD-L1的长效靶向抑制。不仅成孔能力更强、体内抑瘤效果显著,更避免了脱靶与毒性问题。这项突破或将重塑肿瘤免疫治疗的精准性与持久性格局。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

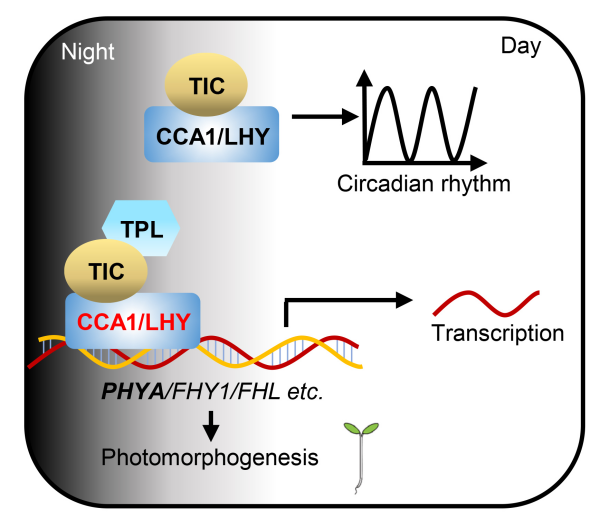

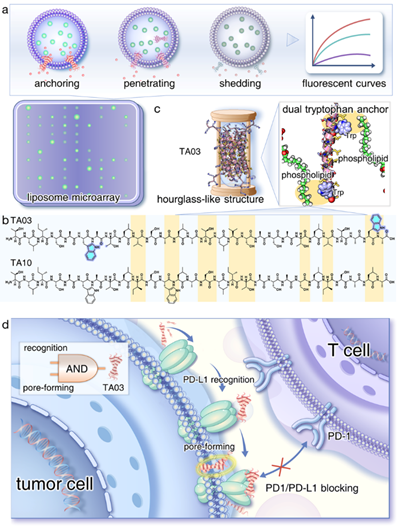

近日,北京理工大学化学与化工学院王蔚芝课题组在靶向多肽识别与分析方面取得进展。通过分子设计、筛选和寡聚化组装开发了一种能够精准靶向PD-L1、并在肿瘤细胞膜上持久作用的新型超分子纳米体系,通过螺旋长度与脂双层厚度的精准匹配以及肽末端色氨酸残基的关键定位形成孔道结构,确保药物精准定位并延长滞留时间,从而增强肿瘤免疫阻断,避免脱靶效应。(图1)。

相关研究成果以“Persistent Membrane-Anchored Oligomeric Peptides with Nanopore Formation for Targeted Immune Modulation”为题发表于国际顶级期刊《Angew. Chem. Int. Ed.》。文章第一作者是北京理工大学化学与化工学院/求是书院2022级本科生曹竞天,王蔚芝教授是论文通讯作者。聊城大学药学院赵金歌博士(王蔚芝课题组2025届毕业生)和北理工郑州研究院李永明博士为共同通讯作者。此项研究得到了国家自然科学基金,北京市自然科学基金等项目的资助及北京理工大学分析测试中心的支持。

图1 多肽超分子的筛选与设计。a) 多肽纳米孔道筛选方法的建立。b) 纳米孔道多肽分子。c)色氨酸锚定细胞膜示意。d) 纳米孔道实现免疫检查点阻断。

在靶向诊疗领域,免疫检查点抑制剂,尤其是针对PD-1/PD-L1通路的药物,已改变肿瘤治疗格局。然而,目前药物存在免疫耐受、脱靶效应和体内半衰期不足的问题。因此,开发一种能够精准靶向PD-L1、并在肿瘤细胞膜上持久作用的新型分子,是提升免疫治疗效果的关键。本研究通过理性设计与课题组自主研发的高通量微阵列芯片筛选平台,开发出新型寡聚螺旋肽分子。经过氨基酸突变和结构优化,筛选出TA03和TA10两种先导化合物。其中TA03凭借其独特的芳香侧链锚定策略,在肿瘤细胞膜上形成稳定纳米孔道,确保药物在靶点处长时间驻留。该结构源于螺旋长度与脂双层厚度的精准匹配,同时肽末端两个色氨酸残基的特殊定位也起到关键作用。两个色氨酸侧链通过芳香疏水作用力与磷脂膜相互作用,使TA03形成“沙漏状”通道。这种设计不仅确保了药物在细胞膜上的精准定位,还延长了其在肿瘤细胞内的滞留时间,从而增强TA03与PD-L1的持续结合,有效避免脱靶效应。(图2)。

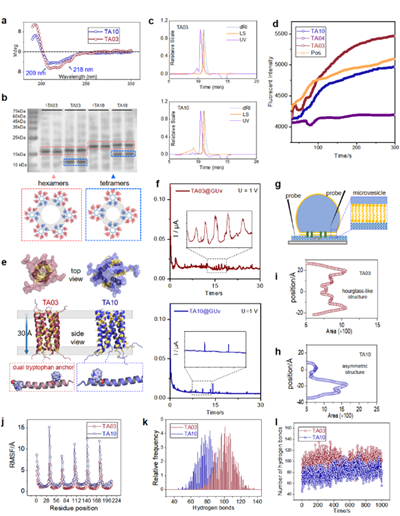

图2 多肽分子结构及其与细胞的相互作用。

结构和功能实验表明,两种肽均呈现典型的α-螺旋结构,可通过自组装形成孔道状寡聚螺旋体。螺旋结构的两面性使肽能够与膜脂肪酸尾部疏水作用,并通过氢键与磷脂头部或水相相互作用,有助于嵌入膜并稳定孔道。同时,螺旋的柔性有助于适应膜的流动性。电泳和光散射分析表明,未修饰的LTA分子主要以六聚体存在,而加了亲水端头的TA分子则表现为六聚体和四聚体的混合。荧光脂质体实验表明,TA03和TA10能显著提升脂质体荧光信号,且TA03的成孔能力更强、更持久(图4)。在体内疗效方面, TA03与 TA10 均表现出抑瘤效应,但 TA03 的疗效更为显著,所有处理组未见明显体重下降或毒性表现,显示出良好的生物相容性与安全性。

图3 超分子纳米孔道结构和性质表征。

北京理工大学王蔚芝课题组长期从事靶向多肽的设计、筛选、组装和生物医学应用研究。在前序工作的基础上,课题组在多肽纳米通道的可控性、长效性、靶向识别能力等进行了深入和延续的研究,提出了本工作相关的分子设计与超分子构筑策略。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202507700。

Persistent Membrane-Anchored Oligomeric Peptides with Nanopore Formation for Targeted Immune Modulation

Jingtian Cao, Yao Yu, Kai Han, Bo Wang, Bokai Ma, Limin Zhang, Beilei Sun, Yongming Li*, Jiaqing Li, Yuning Ma, Junge Zhi, Jinge Zhao*, Weizhi Wang*

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...