珊瑚礁灰岩孔隙结构表征及力学强度智能预测获进展

文章导读

为什么同类型珊瑚礁灰岩的力学强度离散性如此惊人?中科院武汉岩土所最新突破揭示:传统波速与强度关联在此失效!研究团队通过112组岩心CT扫描,创新提出"孔隙张量"概念,精准表征孔隙分布方位与形貌,颠覆了岩石力学认知。更将孔隙参数嵌入神经网络模型,实现力学强度92%高精度预测,攻克了离散性难题。这不仅为岛礁工程开发提供革命性工具,更打通了"孔隙结构-力学行为"的关键路径。立即解锁这项融合智能算法与地质科学的前沿突破!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

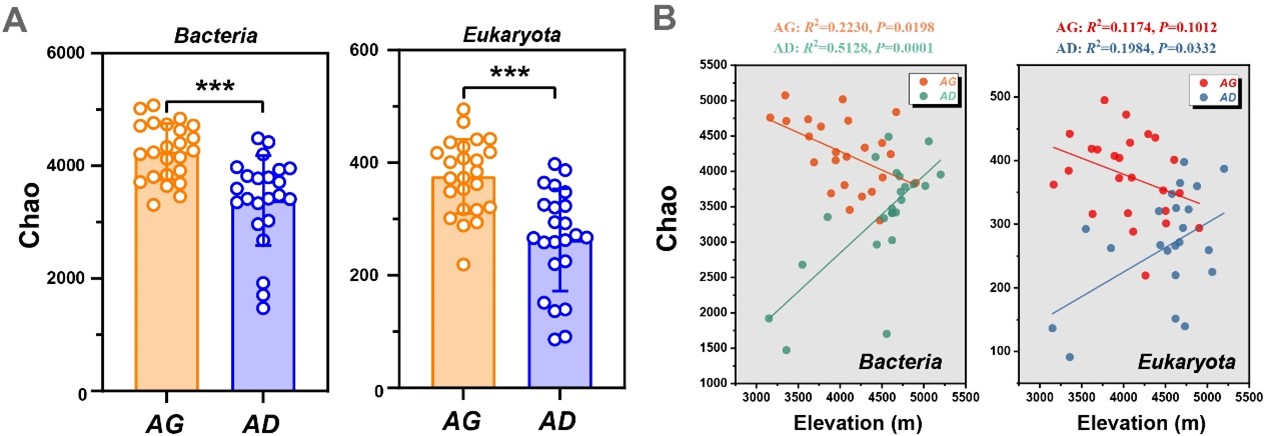

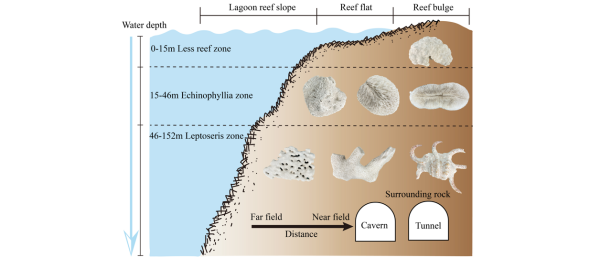

珊瑚礁灰岩是典型的多孔介质,其物理和力学特性与孔隙结构相关。冰期-间冰期旋回导致全球海平面变化,珊瑚种类分布与水深及波浪能量相关。不同的生物组分来源和冲刷溶蚀作用,导致珊瑚礁灰岩的孔隙结构呈现各向异性。试验结果表明,同类型礁灰岩的物性指标接近,其力学参数却表现出显著的离散性。因此,亟需探讨掌握礁灰岩孔隙结构,及其对力学行为的控制作用,建立其与力学参数的联系。

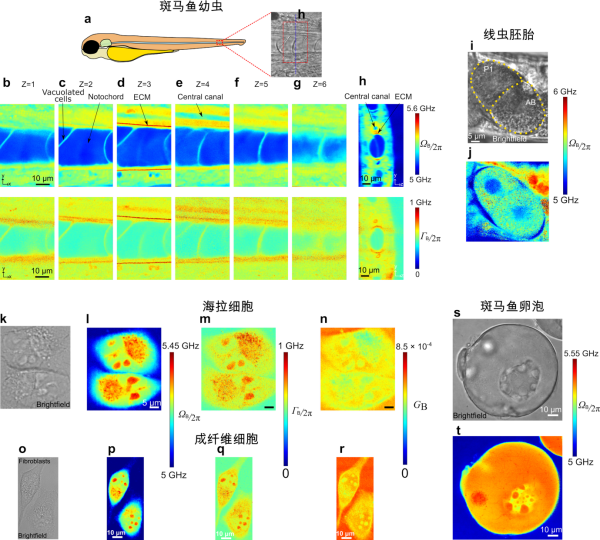

中国科学院武汉岩土力学研究所,通过对112组珊瑚礁灰岩钻孔岩心试样进行CT扫描,提取格架结构和砾块结构礁灰岩的孔隙参数,如孔隙率、等效半径、形状因子、最大Feret直径对应的方位角,测定所有样品基本物性参数,如孔隙率、干密度、纵波波速等,并实施单轴压缩试验,获取其强度参数。

为表征孔隙结构,研究团队将孔隙的等效半径、归一化的形状因子、方位角等融合,提出了孔隙张量来表征其孔隙结构,反映其分布方位、形貌、尺寸分布及孔隙率。分析发现,其球张量的第一不变量,能表征孔隙的各向同性部分,偏张量的第二不变量,能表征孔隙的各向异性部分。研究发现,纵波波速与礁灰岩的强度几乎不相关,与传统岩石的波速依赖性不同,孔隙改变了声波的传播路径。

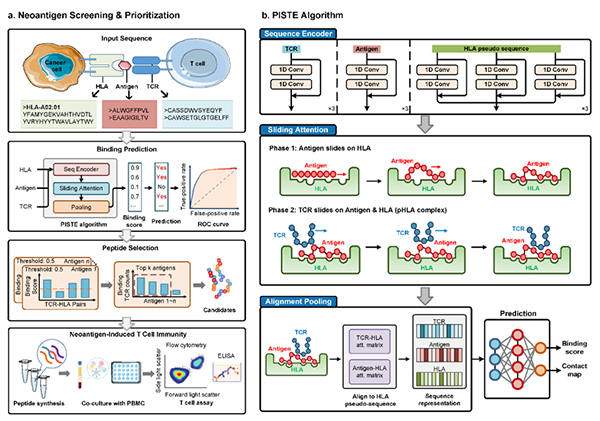

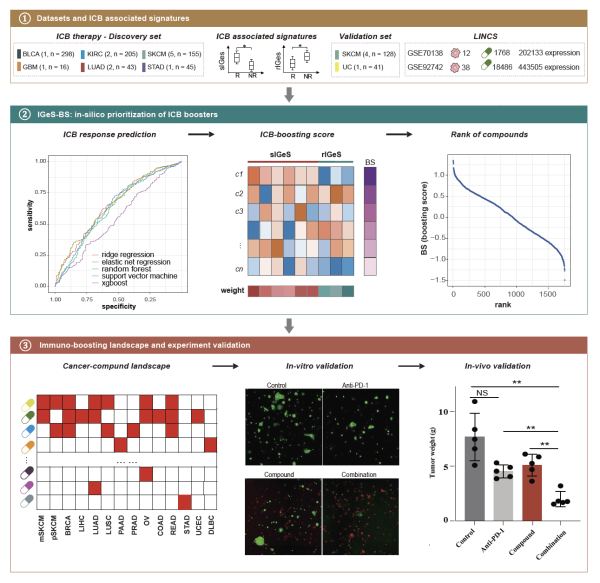

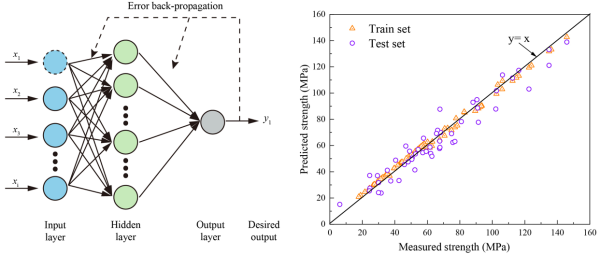

为预测离散性较强的礁灰岩力学强度,科研团队将提出的孔隙张量衍生参数,嵌入经典机器学习模型,如支持向量机模型、随机森林模型和误差返回的神经网络模型等,同时利用遗传算法进行超参数寻优。最终误差返回的神经网络模型,在训练集和测试集中表现最佳,达到92%的预测准确率。然而,受限于训练样本较小,模型的鲁棒性有待加强。

该研究提出孔隙张量的概念,实现了格架结构礁灰岩和砾块结构礁灰岩孔隙结构的有效表征,构建了CT扫描-机器学习-力学预测的交叉技术路径,初步解决了离散性显著的珊瑚礁灰岩力学参数的预测难题,为建立孔隙结构与力学行为之间的关系提供了可行思路。

相关研究成果发表在《岩石力学与岩土工程学报》(英文版)上。

岛礁沉积地层及地下空间开发示意图

嵌入孔隙张量的BPNN模型及模型训练预测结果

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...