文章导读

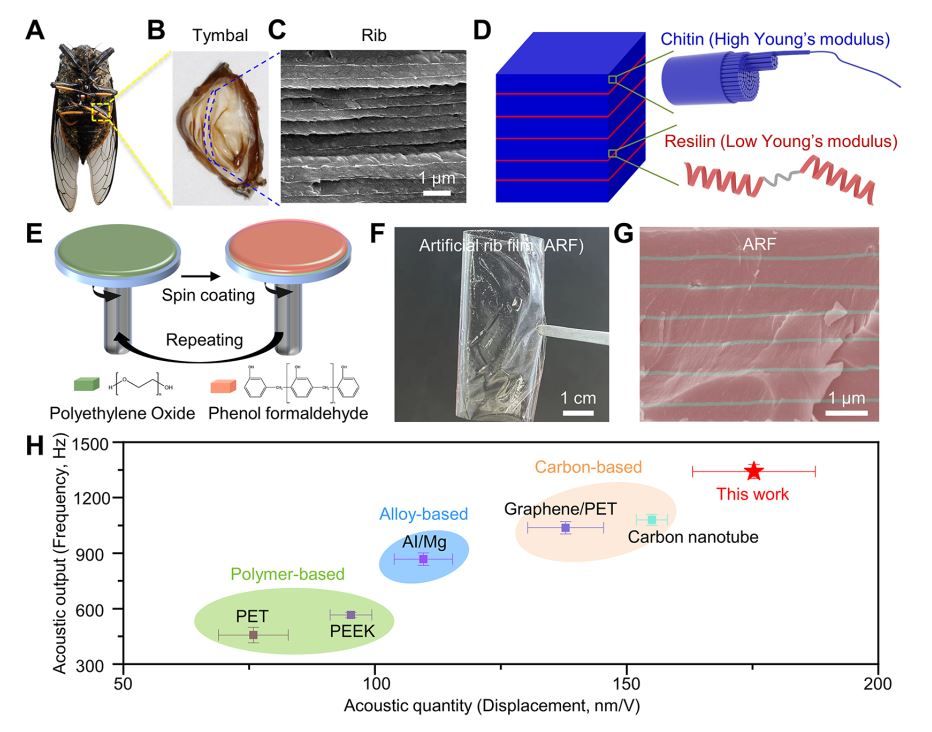

你见过蝉鸣背后的“黑科技”吗?中国科大团队从蝉肋骨膜的层状结构中获得灵感,破解了声学换能器材料强度、韧性与耐疲劳性难以兼得的难题。他们通过仿生设计,构建出一种软硬交替的全有机复合薄膜,利用纳米限域结晶大幅提升性能,实现高强、高韧与抗疲劳的完美协同。这种新型薄膜不仅共振频率和振幅优于商用产品,更展现出卓越的长期稳定性,为下一代高性能声学器件提供了全新路径。一场关于声音与材料的革命,正悄然发生。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近期,中国科大苏州高等研究院仿生界面材料科学全国重点实验室程群峰教授课题组与中国科学院理化技术研究所李明珠研究员课题组合作在仿生限域组装及声学换能器应用研究领域取得重要突破,相关研究成果于9月10日以“Cicada rib-inspired tough films through nanoconfined crystallization for use in acoustic transducers”为题发表在国际期刊《Science Advances》上。

蝉肋骨膜的层状交替结构及其仿生制备

传统聚合物、金属及陶瓷声学换能器所用薄膜材料往往难以同时具备高强度、高韧性和优良的抗疲劳性能,这一局限性严重制约了声学换能器在高灵敏度响应和长期稳定性方面的表现。因此,开发综合性能优异、适用于高性能声学换能器的薄膜材料,仍是当前面临的重要技术挑战。针对该问题,本研究解析了蝉发声器官——蝉肋骨膜的结构与性能关系,并据此仿生制备出可用于声学换能器的高性能仿生薄膜。研究发现,蝉肋骨膜中软弹性蛋白层与硬几丁质层交替排列的结构是其优异力学性能的关键:硬质层有效承担机械负荷,软质层则通过大变形能力延缓裂纹扩展。基于这一机理,研究团队采用层层交替旋涂限域构筑与界面交联策略,成功制备出具有仿生软硬交替结构的全有机复合薄膜。在限域条件下,聚合物分子链之间的缠结作用显著增强,使该仿生薄膜同时具备高拉伸强度、韧性和耐疲劳性能。这些特性使其能够兼顾高效声能输出与长期稳定的声传播性能,其基本共振频率和振幅均优于现有商业化薄膜。该研究为设计高性能声学换能器提供了全新的思路。

中国科大苏州高等研究院的毛佳俊、严佳、王梓宇和柯腾为论文的共同一作,通讯作者为苏州高等研究院程群峰教授和中国科学院理化技术研究所李明珠研究员,苏州高等研究院为论文第一单位。该工作得到苏州高等研究院和仿生界面材料科学全国重点实验室等平台的大力支持。该工作还得到了国家自然科学基金、科技部重点研发计划、苏州实验室开放课题基金、苏州市仿生界面科学重点实验室以及科学探索奖等项目的资助。

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adx9248

(苏州高等研究院、仿生界面材料科学全国重点实验室、纳米科学技术学院、科研部)

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...