西北农林科技大学(721)植保学院孙丽英教授课题组在病毒与宿主互作机制研究方面取得新进展

文章导读

病毒如何“策反”宿主为自己服务?西北农林科技大学孙丽英教授团队揭秘:一种真菌病毒通过其p29蛋白精准操控宿主细胞的活性氧水平,诱发自噬机制,进而“定点清除”宿主抗病毒核心蛋白DCL2和AGL1。这一发现不仅揭示了病毒逃逸RNA沉默防御的新策略,更首次将氧化应激、自噬与RNA干扰三大通路的协同调控机制串联起来,为病毒与宿主互作提供了全新理论模型,也为真菌病毒的生物防治应用带来重要启示。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

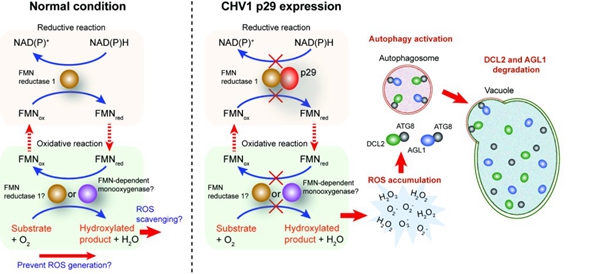

近日,植保学院分子病毒学研究团队孙丽英教授课题组在《Advanced Science》上发表了题为“A Viral RNA Silencing Suppressor Modulates Reactive Oxygen Species Levels to Induce the Autophagic Degradation of Dicer-like and Argonaute-like Proteins”的研究论文。该研究综合运用分子生物学、遗传转化及生理生化等一系列研究手段,发现板栗疫病菌低毒病毒1(CHV1)在其宿主真菌中采用了一种新颖且复杂的反防御策略。该机制通过病毒编码的沉默抑制子p29蛋白抑制宿主真菌中的FMN还原酶,进而调控细胞内活性氧(ROS)水平。这一改变诱发了宿主抗病毒关键组分DCL2(Dicer-like)和AGL1(Argonaute-like)蛋白的自噬降解,最终降低了宿主的抗病毒RNAi应答能力。

在病毒感染过程中,病毒需要应对宿主多种抗病毒防御机制的抑制,这些机制旨在限制其复制、传播及致病性。因此,病毒必须主动调控宿主的生理状态以突破此类限制。越来越多的证据表明,病毒感染会引发宿主细胞内氧化还原稳态失衡,导致活性氧(ROS)水平上升,而病毒可利用这一变化促进自身复制与感染进程。然而,关于病毒如何精确利用ROS信号以增强感染的分子机制,目前仍知之甚少。

CHV1是研究最为深入的真菌病毒之一,能够显著减弱板栗疫病菌(Cryphonectria parasitica)的致病性,被认为是一种潜力显著的生物防治制剂,同时也是研究病毒与宿主互作的理想模型系统。该病毒所编码的p29蛋白属于木瓜蛋白酶样蛋白酶,在病毒积累、存活、传播以及症状表达等多个方面发挥关键作用,具有多样的调控功能。已有研究表明,p29可通过抑制栗疫病菌中关键抗病毒RNA沉默基因DCL2和AGL2的转录上调,从而有效抑制宿主的RNA沉默通路。尽管p29的多功能性已得到较多揭示,其发挥作用的分子机制仍不完全清楚。

为阐明CHV1 p29蛋白调控真菌生理过程的分子机制,本研究在禾谷镰刀菌(Fusarium graminearum)中对p29的宿主互作蛋白进行了系统性筛选,发现黄素单核苷酸还原酶1(FMR1)与p29发生特异性相互作用。在CHV1感染后,FMR1的转录水平显著上升,且功能实验表明该蛋白正调控宿主对CHV1的病毒抗性。进一步研究发现,在CHV1感染过程中,p29与FMR1结合并抑制其活性,诱发宿主发生氧化应激,导致细胞内活性氧(ROS)大量积累,从而促进了CHV1的病毒复制与稳定性。病毒增殖与ROS水平之间形成正向反馈循环,致使宿主细胞内氧化还原稳态失衡,最终激活自噬通路。自噬关键蛋白ATG8作为货物受体,可与RNA沉默通路中的核心组分DCL2和AGL1结合,介导二者通过自噬途径降解,从而显著削弱宿主的核心抗病毒防御能力。该研究揭示了CHV1通过p29蛋白的多功能活性精密调控氧化应激、自噬与RNA沉默三者之间的互作网络,为理解病毒通过协同操纵多种宿主防御系统以建立感染的分子机制提供了重要理论模型。

植保学院博士毕业生翟世玉为本文第一作者,孙丽英教授与Ida Bagus Andika教授为共同通讯作者。课题组在读博士生庞天兴和硕士生彭诗瑜参与了研究工作。本研究得到了康振生院士及日本冈山大学资源植物科学研究所铃木信宏教授的指导,以及山东农业大学植保学院邹申申教授、浙江省农业科学院病毒学研究所邓志平研究员的重要技术支持。旱区作物胁迫生物学国家重点实验室赵华博士与植保学院科技创新与人才培养平台李艳为本研究提供了技术支持,植保学院刘慧泉教授和江聪教授提供了实验材料支持。此外,德国马克斯普朗克植物分子生理学研究所的Marion Clavel博士和Marco Incarbone博士在研究过程中参与了科学讨论,为本工作提供了宝贵建议。该研究受到校双一流项目、未来院前沿交叉团队项目、国家自然科学基金项目的资助。

文章链接:https://doi.org/10.1002/advs.202506572

编辑:王学锋

终审:刘玉峰

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...