2025年,斯坦福大学与Elsevier联合发布的全球前2%顶尖科学家榜单再次引起了全球学术界的广泛关注。这份榜单不仅是对全球科学家影响力的一次重要评估,更是对各国科研实力的一次全面检阅。在这份榜单中,中国高校的表现尤为引人注目,不仅在数量上取得了显著增长,更在质量上实现了飞跃。本文将结合历史数据,对中国高校在榜单中的表现进行深度解析,并探讨其背后的原因和面临的挑战。

中国高校的整体表现

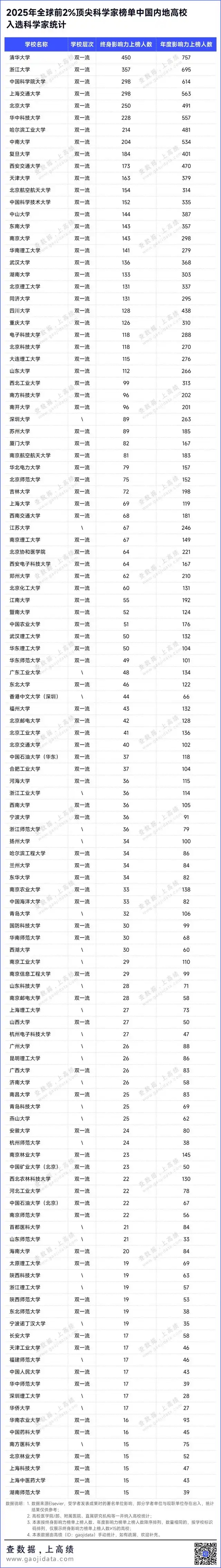

总量突破:中国内地高校“双榜单”人数再创历史新高

从榜单数据来看,中国内地高校在全球前2%顶尖科学家榜单中的表现呈现出显著的增长趋势。在“终身影响力”榜单中,中国内地高校共有4320人次上榜,占全球的11.4%,而在“年度影响力”榜单中,中国内地高校共有8965人次上榜,占全球的15.7%。这一数据不仅超过了英国,更是首次跃居全球第二,仅次于美国。

高校“千人大关”:顶尖高校的集体崛起

在这份榜单中,清华大学、浙江大学、中国科学院大学、上海交通大学、北京大学等高校的年度上榜人数首次集体突破600人,形成了“全球前十”最密集的中国方阵。这些高校不仅在“终身影响力”维度集体跻身世界前列,更在“年度影响力”维度呈现“倍数级”跃升,折射出中国高校科研从“跟跑”到“并跑”乃至“领跑”的质变。

中国高校的梯队格局

从“五强鼎立”到“多极辐射”

在这份榜单中,中国高校的梯队格局也发生了显著变化。第一梯队(>500人)的高校数量虽然相对稳定,但第二梯队(200–500人)和第三梯队(100–200人)的高校数量显著增加,显示出中国高校科研实力的广泛分布和均衡发展。

第一梯队:顶尖高校的稳定表现

清华大学、浙江大学、中国科学院大学、上海交通大学、北京大学等高校在“两榜”中均大幅领先其他高校,显示出中国理工科高校的强劲实力。这些高校不仅在科研产出上表现优异,更在国际合作、人才培养等方面展现出强大的竞争力。

第二梯队:新兴高校的迅速崛起

华中科技大学、哈尔滨工业大学、中南大学、复旦大学、西安交通大学、四川大学等高校在“年度影响力”榜单中增速均超25%,显著高于第一梯队的12%。这些高校的迅速崛起,不仅丰富了中国高校的科研梯队,也为中国科研的多元化发展提供了有力支撑。

第三梯队:区域科研中心的形成

天津大学、中山大学、东南大学、华南理工大学、武汉大学、湖南大学等高校在“年度影响力”榜单中的表现也相当亮眼,形成了“区域科研中心”雏形,对周边高校产生明显溢出效应。这些高校的崛起,不仅提升了所在区域的科研实力,也为全国科研的均衡发展做出了贡献。

中国高校的学科镜像

工学领域的压舱石

在这份榜单中,工学领域的表现尤为突出,占中国内地年度上榜总人数的46%。其中,清华大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、浙江大学、北京航空航天大学位列全球前20,优势集中在材料、机械、电子信息、控制科学等领域。这些高校在工学领域的强势表现,不仅体现了中国高校在工程技术领域的深厚积累,也为国家的产业发展提供了有力支撑。

生命医学的爆发点

生命医学领域的表现同样令人瞩目,占18%,较2023年提高4个百分点。复旦大学、中山大学、华中科技大学、北京大学、北京协和医学院贡献度最高;肿瘤学、神经科学、免疫学成为增长最快的细分方向。这些高校在生命医学领域的突破,不仅提升了中国在全球生命科学领域的竞争力,也为人类健康事业做出了重要贡献。

理学与交叉学科的均衡发展

数学、物理、化学、环境、人工智能、交叉学科合计占24%,中国科学技术大学、南京大学、中国科学院大学、南方科技大学“小规模高水平”特征显著。这些高校在理学与交叉学科领域的均衡发展,不仅丰富了中国的科研体系,也为国家的科技创新提供了多元化的路径。

社会科学的国际化提速

社会科学领域虽然仅占3%,但深圳大学、北京师范大学、中国人民大学在心理学、教育学、经济学领域实现“零的突破”,预示人文社科国际化提速。这些高校在社会科学领域的突破,不仅提升了中国在全球社会科学领域的竞争力,也为国家的社会发展提供了有力支撑。

中国高校的成长曲线

五年复合增长率高达28%,远超全球均值

以2019年为基准,中国内地高校年度上榜人数五年复合增长率(CAGR)28.4%,同期美国、德国、英国分别为5.1%、6.7%、7.2%。这一数据不仅体现了中国高校科研实力的快速增长,也反映了中国科研环境的持续优化。

驱动因素拆解

- 科研经费的持续增长:2020–2024年,中国高校R&D经费年均增长12.3%,其中基础研究占比由18%提升至25%,直接推高高被引论文产出。

- 人才计划的持续推进:国家“高层次人才特殊支持计划”新增青年项目3200人,45岁以下科学家占比由35%提升至52%,带动年度榜单“年轻化”。

- 开放协同的持续深化:中英、中德、中美联合实验室累计1200个,2024年国际合作论文占比38%,较2019年提高10个百分点,显著提升国际可见度。

- 评价改革的持续深化:教育部“破五唯”后,高校普遍采用“代表作+贡献度”多元评价,高被引论文权重虽下降,但质量门槛反而抬高,促使科学家冲击顶级期刊。

中国高校面临的挑战与隐忧

学科失衡:工学占比过高

工学占比过高(46%),艺术、法学、人文等领域“缺席”,不利于构建面向2035的“复合创新体系”。这一现象不仅限制了中国高校科研的多元化发展,也影响了中国在全球科研领域的竞争力。

性别结构:女性科学家比例偏低

女性科学家仅占11.4%,低于全球均值(18.5%),其中工程领域仅6.7%。这一现象不仅影响了科研团队的多样性,也限制了科研创新的潜力。

国际话语权:国际编委占比偏低

中国内地科学家在顶级期刊编委占比仅8.2%,与15.7%的年度上榜比例不匹配,仍需提升学术共同体影响力。这一现象不仅影响了中国高校在全球科研领域的话语权,也限制了中国科研的国际影响力。

原始创新:颠覆性成果不足

高被引论文仍以“渐进式改进”为主,颠覆性、0→1成果不足,材料、人工智能领域“跟风式”研究占比高达38%。这一现象不仅影响了中国高校科研的创新性,也限制了中国在全球科研领域的竞争力。

结语

2025年全球前2%顶尖科学家榜单的发布,不仅展示了中国高校在全球科研领域的地位,也反映了中国科研实力的持续增长和科研环境的不断优化。这些成就的取得,是中国高校长期坚持科研创新、加强国际合作、优化科研环境的结果,也是中国科研人员辛勤工作和不懈追求的体现。然而,面对学科失衡、性别结构、国际话语权、原始创新等挑战,中国高校仍需持续努力,不断优化科研环境,提升科研质量,加强国际合作,以实现从“科研大国”到“科研强国”的历史性跨越。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

国际编委比例8.2% vs 上榜率15.7% 这差距得补啊

工学一家独大 2035年复合创新体系怕是要跛脚

区域科研中心形成 天大武大带动周边真不错

说好的破五唯呢?高被引论文权重降了但门槛反而高 有点矛盾啊

生命医学涨到18% 复旦中山这些医院强校立功了

清华浙大集体破600人 这波操作稳了👍

顶级期刊编委才8.2% 话语权还得加把劲

五年增长率28%吊打欧美 看来国家投入真有效果

原始创新不足这点戳中痛点了 跟风研究太多

社会科学3%太少了 深圳大学突破不容易啊

哈工大增速超25% 太猛了!

女性科学家才11.4% 说明科研环境对女性还是不够友好

工学占比46%太高了吧 人文社科几乎没存在感

中国高校这次真争气啊!全球第二了,为科研工作者点赞