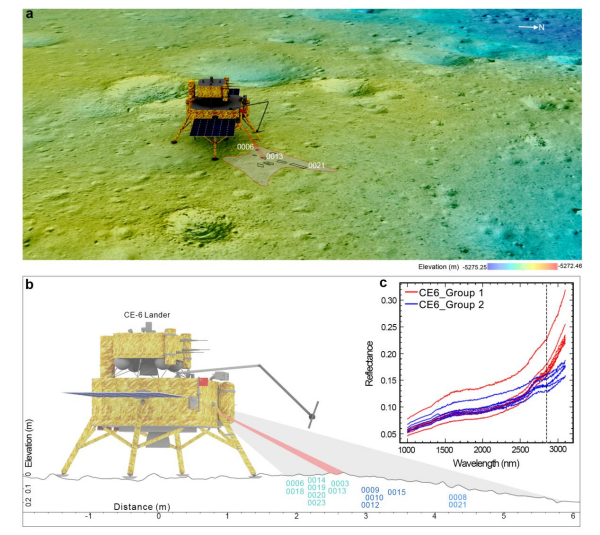

嫦娥六号就位光谱探测数据揭示月表及次表层水分布特征

此前研究认为,月球水来源有三种可能——太阳风氢离子注入、彗星或陨石撞击引入和月球原生水。其中,太阳风氢离子注入是月表水的重要来源,但太阳风驱动月表水形成与分布的机制和演化过程,尤其是月表以下次表层水分...

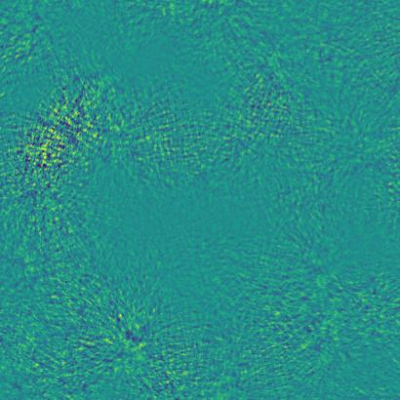

研究提出宇宙学尺度宇称不守恒研究新方法

近日,中国科学院国家天文台研究员朱弘明与加拿大多伦多大学教授彭威禮合作,自主开发出新的数值模拟方法,能够在初始条件中加入左右不对称(宇称不守恒)的矢量和张量信号,并发现这些信号在宇宙漫长的演化中留有可...

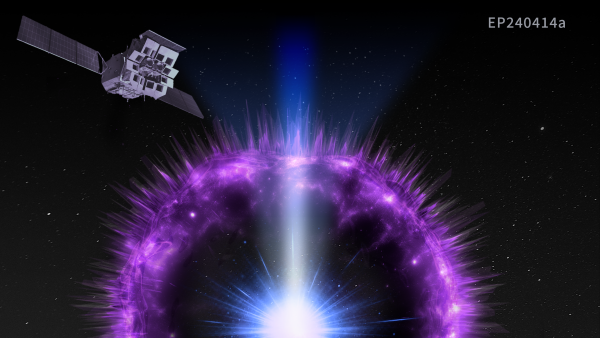

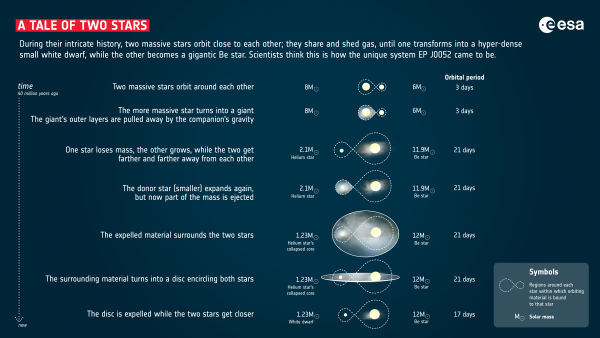

“天关”卫星发现新型暂现X射线天体并揭示与超新星的神秘关联

近日,中国科学院主导的国际合作空间科学卫星“天关”(EP)取得重要突破,成功捕捉到编号为EP240414a的一个转瞬即逝的宇宙X射线信号,为揭示恒星死亡过程提供了全新视角。 EP240414a源自约4...

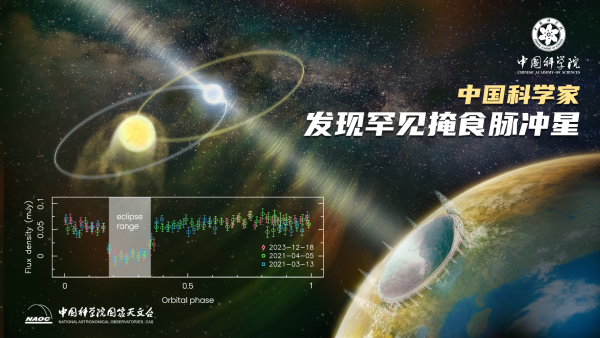

科学家发现罕见掩食脉冲星

近日,中国科学院国家天文台研究员韩金林带领的团队,利用“中国天眼”FAST发现了一个罕见的毫秒脉冲星,它有六分之一的时间被伴星遮挡(即掩食),且伴星质量远超一般掩食脉冲星的伴星。这一发现对恒星演化理论...

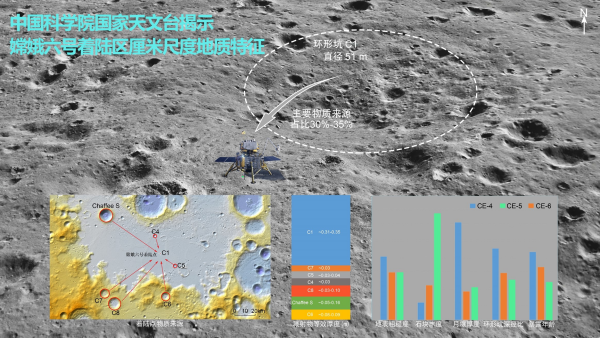

研究揭示嫦娥六号着陆区厘米尺度地质特征

5月7日,《自然-通讯》(Nature Communications)在线发表了我国月球探测领域的一项重要成果。中国科学院国家天文台研究员李春来领导的科研团队利用嫦娥六号任务的高分辨率影像数据,成功构...

研究发现罕见的超钱德拉塞卡双星系统

由中国科学院国家天文台、中国科学院大学、云南天文台、西华师范大学以及匈牙利天文学家联合组成的国际研究团队,在国家重大科技基础设施郭守敬望远镜(LAMOST)光谱巡天数据中发现了一颗罕见的、与生俱来的超...

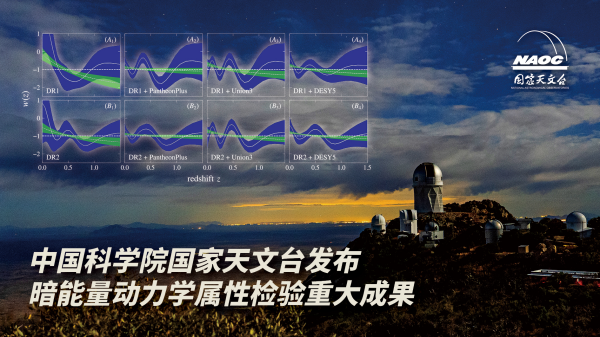

暗能量动力学属性检验重要成果发布

4月9日,中国科学院国家天文台召开新闻发布会,正式发布暗能量研究领域取得的重要进展。这一成果为探索宇宙加速膨胀背后的物理机制提供了全新视角与关键证据,同时意味着可能存在宇宙学标准模型以外的新物理。 暗...

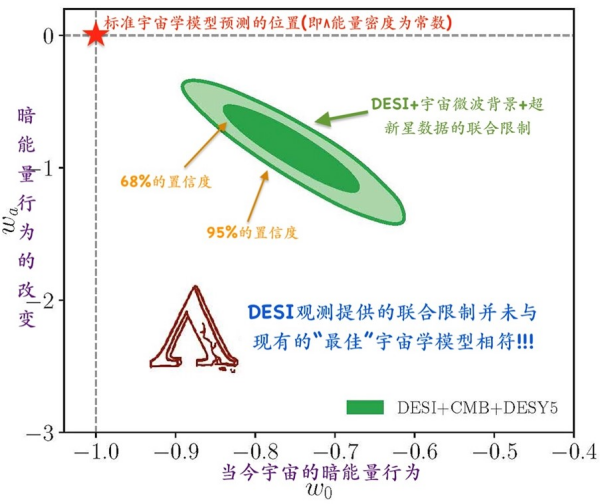

迄今最大宇宙三维“地图”发布

3月20日,由全球70多个科研机构共同组建的暗能量光谱巡天(DESI)合作组向全球发布了关于暗能量的最新研究成果,并同步公开了这一项目首年的光谱数据。 科研人员利用前3年的收集数据,结合其他巡天信息...

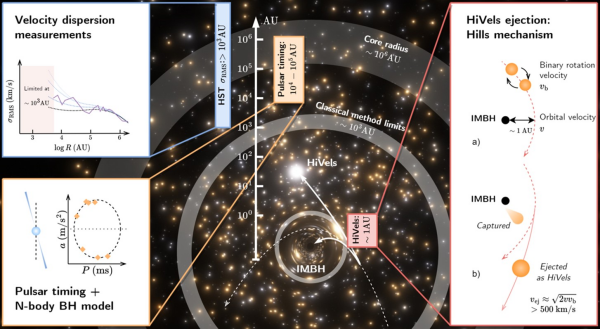

球状星团的高速星为中等质量黑洞存在提供证据

近日,中国科学院国家天文台联合多家科研机构,提出通过搜寻因“引力弹弓”效应(希尔机制)从球状星团中被弹射的高速星,为“隐匿”已久的中等质量黑洞提供直接证据。该团队基于欧洲航天局盖亚空间探测器和我国郭守...

“天关”卫星捕捉到罕见的X射线双星系统

2024年5月27日,“天关”卫星搭载的宽视场X射线望远镜在邻近星系即小麦哲伦云内,捕捉到来自一对罕见天体的短暂且高能量的X射线辐射事件,并利用搭载的后随X射线望远镜进行定向观测,获取了源爆发期间更详...