文章导读

颗粒流中隐藏的临界性秘密终于被揭开!上海交大张洁课题组首次用散斑可见光谱技术穿透三维颗粒堆流,惊人发现:表层速度波动竟完美契合“运行”沙堆模型的临界预言,而底层却暗藏全新幂律指数——α值从-0.8骤降至-1.5,揭示出双层动力学的深层断裂。这项发表于《Physical Review Letters》的突破,不仅颠覆了传统沙堆理论的认知边界,更首次为理解雪崩、沙丘等自然现象的微观机制提供了高时空分辨的实验证据。想破解颗粒物质流动的终极密码?这篇研究将带你直抵科学前沿。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

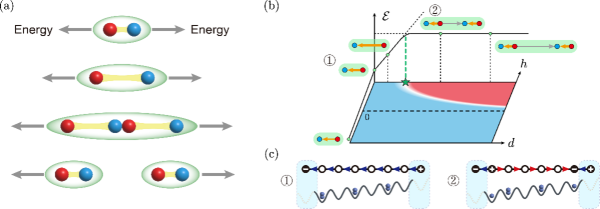

近日,上海交通大学自然科学研究院/物理与天文学院张洁课题组在颗粒流的研究中取得重要进展。该工作由研究团队博士生于书昶与导师张洁共同完成。他们利用散斑可见光谱技术(Speckle Visibility Spectroscopy, SVS),首次系统性地测量了三维颗粒堆流中不同深度的速度波动特性,并揭示了堆流表层与底层的动力学差异。研究表明,颗粒堆流表层的速度波动呈现自相似的临界性,与Hwa和Kardar提出的“运行”沙堆模型的预测一致,而底层的速度波动表现出不同的幂律指数,同样呈现出动力学临界性,但其理论机制仍需进一步探索。

该研究成果以《Power Spectra of Velocity Fluctuations in Granular Heap Flow》为题,发表在《Physical Review Letters》上。

研究背景

颗粒物质丰富的动力学行为常展现幂律分布特征,被认为与接触力波动、摩擦动力学及自组织临界性(SOC)密切相关。传统 SOC 沙堆模型能够解释 1/f噪声,但依赖逐粒输入且添加之间完全弛豫的假设,与实际堆流情况差异显著,为此,Hwa 和 Kardar 提出了“运行”沙堆模型,预测其在持续驱动下可产生临界性噪声,但受限于实验条件和技术,其证据仍然有限。

研究方法

研究团队在Hele-Shaw型双板装置中构建稳定颗粒堆流,通过连续恒定的喂料速率维持稳定流态。利用SVS技术,他们测量了粒子在不同深度的瞬时速度波动,得到从快速流动的表层到蠕动层的完整速度波动谱。通过光学成像与时间相关分析,研究人员获得了颗粒系统内部的微观动力学信息。

研究结果

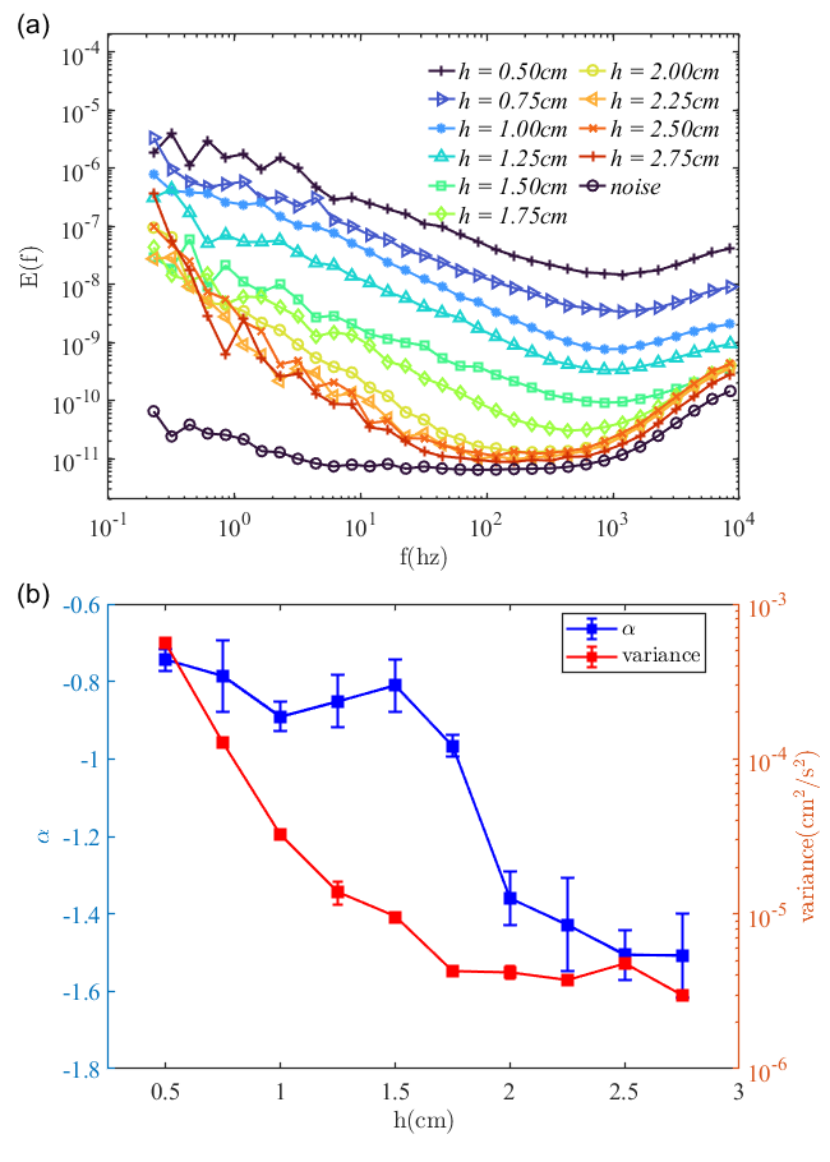

研究团队发现堆流呈现明显的双层结构:表层快速流动,深层缓慢蠕动。通过 SVS 技术测量颗粒堆流不同深度的速度波动,其分析显示,速度波动谱均遵循幂律分布,表层幂律指数 α 介于 −1.0 到 −0.8,与 Hwa 和 Kardar 的“运行”沙堆模型预测的动力学自组织临界性一致。底层蠕动区域的幂律指数随深度逐渐降低,在约 2.5 cm 处达到 α ≈ −1.5,进一步分析速度波动分布的偏度和峰度发现,表层速度波动非高斯化,而底层波动随深度趋向对称、高斯分布,这提示了深层的对称性和守恒规律与表层存在差异,该结果有望为完善相关理论提供依据。

图 斜坡流不同深度的颗粒流涨落速度能谱及幂律指数

研究意义

这一研究首次通过高时空分辨的光学技术研究了颗粒堆流从表层到深层速度波动的完整谱,揭示了颗粒堆流中不同深度层次的动力学差异,为理解颗粒物质流动局部化及其微观动力学机制提供了新的实验依据。

团队信息

上海交通大学自然科学研究院/物理与天文学院张洁教授为通讯作者。第一作者为张洁课题组博士研究生于书昶。本研究得到了多项基金支持:国家自然科学基金(No.11974238、No.12274291和No.42277156)资助了科研的基础研究工作;上海市教育委员会科研创新计划(No.2021-01-07-00-02-E00138)提供了科研创新经费支持;此外,上海交通大学学生创新中心也对团队的学生科研活动给予了支持。

论文链接:https://journals.aps.org/prl/accepted/10.1103/c2w1-wjq6

作者: INS 供稿单位: 自然科学研究院

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...