研究发现高镍锂电池热失控“真凶”

文章导读

高镍锂电池热失控的“元凶”竟是界面反应而非氧释放?中国科学院青岛能源所团队通过多尺度表征与模拟,首次揭示高镍电池热失控由正极/电解液界面的“反应-产气-开裂”自加速恶性循环主导,颠覆了以往认为晶格氧释放是主因的传统认知。研究发现,高镍与中低镍电池的热失控机制存在根本差异,为电池安全设计提供了全新路径:超高镍体系需阻断界面反应,中低镍则应强化体相稳定。这一突破为下一代高安全动力电池的开发指明方向。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

随着电动汽车与储能产业的发展,市场对锂离子电池能量密度的需求持续攀升。在众多正极材料中,高镍层状材料因高比容量、良好倍率性能和较低成本,成为当前商业化的主流选择。然而,伴随能量密度提升而来的严重安全隐患特别是热失控风险,成为制约其大规模应用的瓶颈。

中国科学院青岛生物能源与过程研究所科研团队致力于高比能、高安全电池体系的设计,前期通过表征设备及研究方法的创新,阐述了电池热失控过程中负极界面产气及气体串扰行为,揭示了负极产氢及其穿梭反应对电池放热反应的影响机制。

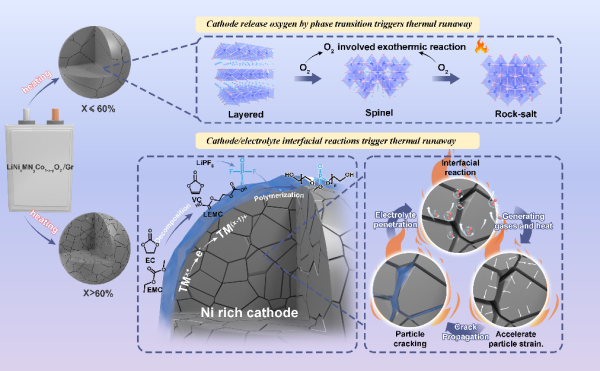

在电池热失控过程中,除了负极,高镍正极对电池热失控也具有重要影响。前期研究表明,在热失控过程中,正极引发的放热链式反应主要通过两条路径:一是体相结构失稳与氧释放,二是表界面副反应加剧。为提升电池安全性,是优先优化材料体相结构稳定性还是抑制界面副反应,这一相互交织的难题亟待破解。

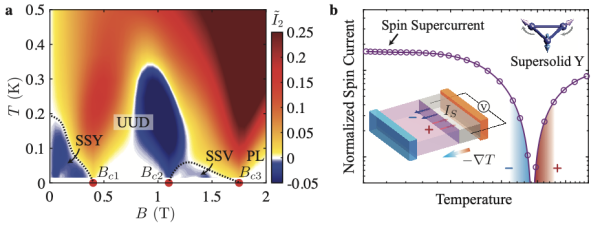

近期,研究团队对比不同镍含量电池在循环老化前后的热失控行为,并结合多种原位–非原位测试手段,通过材料–界面–电池多尺度表征技术,定量分析热失控不同阶段的界面反应及正极材料相变释氧主导作用,揭示了高镍电池体系中热失控由正极/电解液界面放热反应主导而非传统认为的氧释放,在中低镍电池中晶格氧释放及后续反应是热失控的关键驱动因素。

进一步,科研团队探讨了高镍体系中界面反应引发的热失效机制,通过原子层面的实验表征结合仿真模拟,揭示了正极/电解液界面的恶性循环路径——材料各向异性体积变化与H2-H3相变诱发裂纹→加速电解液渗透→副反应产气→气体压力助推裂纹扩展→进一步加剧反应。这种自加速的“反应-产气-开裂”恶性循环导致不可控的级联热失控。

该研究建立微观结构失效与宏观热失控行为的定量关联,为高镍电池安全设计指明了方向:对于超高镍体系,需重点阻断界面反应链,如强化界面包覆、开发耐氧化电解液;对于中低镍体系,应着力提升体相结构稳定性,如梯度掺杂、单晶化。这一发现打破了“体相优先”的传统思维定式,有望推动新一代动力电池在能量密度与安全性双重指标上实现跃升。

相关研究成果发表在《能源与环境科学》(Energy & Environmental Science)上。

高镍电池热失控过程正极/电解液界面的电化学–热–力多尺度反应演化机制示意图

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...