我国学者在不可拓展结构光电阵列方面取得进展

文章导读

突破传统光电阵列的调控瓶颈!你是否曾困惑于复杂曲面结构上难以精确构建高性能器件?传统技术依赖柔性材料形变,调控精度低,严重制约了复杂光场的高分辨探测。苏州大学李亮教授团队在《自然 材料》发表颠覆性研究:揭秘基于单一溶质/溶液体系的快速结晶自组装策略,无需外部干预即可在任意不可拓展结构基底上生长均匀致密的半导体薄膜。该技术普适性强,在亚微米至分米尺度的多种曲面均获成功,结合高精度3D打印实现微米级阵列集成,并应用于单透镜成像系统,有效矫正慧差、提升成像质量。这不仅解决了工艺难题,更提出“光电成像器件结构工程”新概念,为仿生结构光电探测系统铺平道路,加速成像技术迈向实用化。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

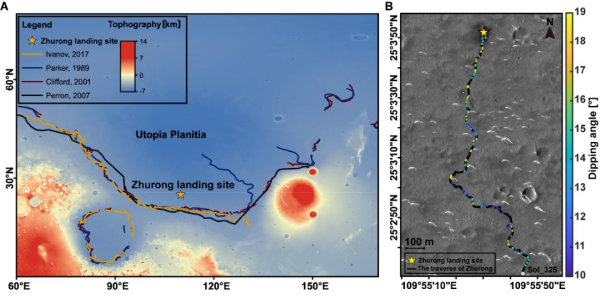

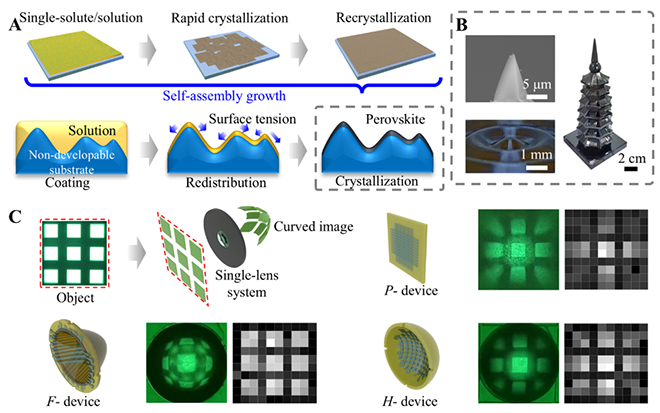

图 (A)单溶质/溶液体系在曲面衬底上的自组装生长示意图;(B)不同尺寸复杂构型基底上的薄膜沉积;(C)单透镜成像系统下,拟合曲面光电阵列(F-)对像差的矫正效果,并与传统平面(P-)和半球型(H-)器件的效果对比

在国家自然科学基金项目(批准号:52025028、52450138、52302191)等资助下,苏州大学李亮教授团队在不可拓展结构光电阵列研究方面取得新进展。相关研究成果以“Direct integration of optoelectronic arrays with arbitrary nondevelopable structures”为题,于2025年8月14日在线发表于《自然 材料》(Nature Materials)上。原文链接:https://www.nature.com/articles/s41563-025-02322-7。

具有不可拓展结构(Nondevelopable structures)的三维光电阵列能够直接捕捉光信号的空间特征,从而有效降低传统平面探测器对复杂光学系统的依赖,在未来小型化、集成化光电系统中展现出广阔的应用前景。然而,受限于传统半导体薄膜沉积与阵列集成技术的工艺瓶颈,现有不可拓展光电阵列主要依赖柔性材料的二次形变构建三维结构,难以对其空间构型进行精确调控,严重制约了器件性能提升与实际应用。目前,可实现的不可拓展结构仍局限于少数规则球面阵列,尚无法满足对复杂光场高分辨探测的需求。推动该领域迈向实用化,亟需在新型半导体材料制备、阵列集成工艺以及光学系统设计等关键环节实现技术突破。

针对这一挑战,苏州大学李亮教授团队提出了一种基于单一溶质/溶液体系的快速结晶自组装成膜策略,实现了三维结构基底上半导体薄膜的可控制备。研究表明,仅含单一溶质的溶液体系无需外部调控,即可在曲面基底上自组装生长致密、均匀的半导体薄膜(图A)。该机制在多种溶质与溶液体系中得到验证,展现出良好的普适性与可扩展性。以甲胺铅碘钙钛矿为模型材料,团队在亚微米级至分米尺度的多种三维结构基底上均获得了高质量薄膜(图B)。进一步结合高精度3D打印与功能层集成,团队在微米级精度上实现了对不可拓展结构光电阵列的调控,并将其应用于单透镜成像系统的慧差矫正,验证了该技术在实际光学系统中的可行性与功能性(图C)。

本研究发展了一种面向复杂曲面结构的半导体薄膜沉积新方法,提出了“光电成像器件结构工程”的概念,为构建具有仿生结构与空间分辨能力的新一代光电探测系统提供了理论基础,有望推动光电感知与成像等技术的发展。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...