文章导读

你是否还在为复杂含氮杂环的合成路线而困扰?南京大学陆红健教授团队近日在《Science》上发表了颠覆性成果——通过一种市售试剂,成功实现了氮原子向饱和吡咯烷骨架的**一步插入**,直接转化为功能更强大的四氢哒嗪骨架。这项技术不仅打破了传统冗长合成路径的桎梏,还为药物分子的功能化与同位素标记提供了全新方案,极大拓展了分子设计的可能性。15N标记实验证实了高选择性机制,而实验数据表明该策略对多种药物片段乃至天然产物均适用,是一项兼具创新性与实用价值的合成突破!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

南京大学化学化工学院陆红健教授团队,通过在温和条件下使用市售O‑二苯基膦羟胺(DPPH)对吡咯烷进行 α‑位N‑原子插入的新策略,一步将吡咯烷骨架转化为四氢吡哒嗪骨架,经简单氧化或还原可无缝衔接地得到饱和1,2-哌嗪或芳香哒嗪,实现多氧化态1,2‑二氮六元环的快速获取,打破了传统冗长的合成路线的束缚,弥补了N‑原子插入一饱和杂环骨架编辑领域的空白。成果以“Skeletal editing of pyrrolidines by nitrogen-atom insertion”为题,2025年07月18日在线发表于Science期刊,论文链接: https://www.science.org/doi/10.1126/science.adl4755

单原子操控的原子插入或删除技术作为分子骨架编辑的重要手段,能够直接改造分子骨架,从而避免复杂的从头合成过程,提供了与传统合成方法截然不同的优势。相比传统的从头合成方法,单原子编辑技术不仅简化了逆合成分析,减少了繁琐的反应步骤,还能快速突破现有合成路线的瓶颈,为有机化学家提供全新的分子设计视角。含氮分子广泛存在于天然产物和生物体内,包括生物碱、蛋白质、核酸、氨基酸等。氮原子在分子性质中发挥关键作用,例如溶解性、氢键作用、极性和生物活性等。因此,氮原子编辑提供了一种强大的分子多样化策略。近几年本课题组一直致力于氮原子操控的骨架编辑领域的研究,在氮删除领域取得了众多前瞻性和开拓性的研究成果:J. Org. Chem. 82, 4677–4688 (2017); Angew. Chem. Int. Ed. 60, 20678–20683 (2021); Nat. Commun. 14, 7307 (2023); Nat. Synth. 3, 913–921 (2024); Nat. Commun. 15, 10190 (2024); Acc. Chem. Res. 58, 919–932 (2025); ACS Catal. 5825-5834 (2025); etc。而本次工作则将视角转向含氮杂环的氮原子插入方向。

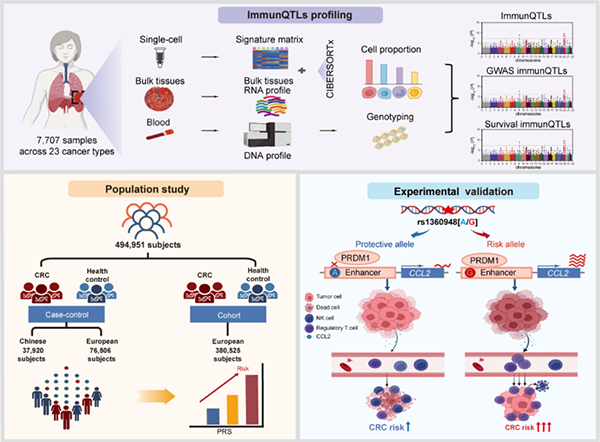

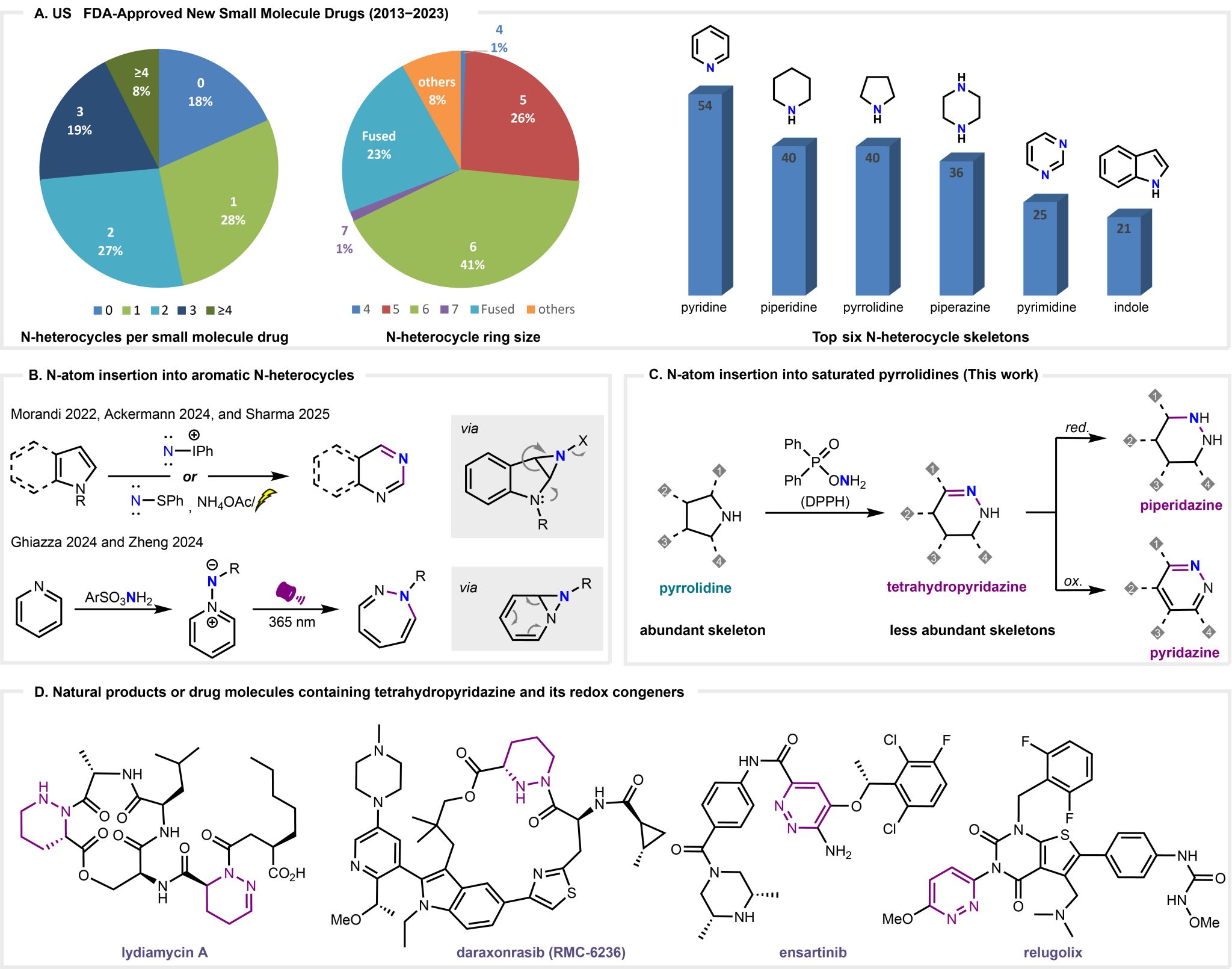

含氮杂环化合物(N-杂环)是医药化学中最重要且多功能的骨架之一,是调节分子识别、药物动力学以及理化性质的关键元素。最常见的骨架包括六元的吡啶和哌啶,五元的吡咯烷等(图1A)。鉴于它们的广泛性和结构多样性,开发直接编辑N-杂环的策略具有实际意义。最近,多个课题组利用π键活化路径对N-杂芳香族体系的氮插入反应研究并取得了非常出色的成果(图1B);但直接向饱和氮杂环插入氮原子形成二氮杂环仍未见报道,这是因为缺乏共轭体系,π键活化路径受到极大限制,同时选择性地裂解和重新形成C–N或C–C键则要求对反应性和选择性具有极高的控制能力。本文报道了一种新型的氮原子插入策略:利用商业化试剂O-二苯基磷酰基羟胺(DPPH)(图1C),将氮杂环-吡咯烷骨架转化为二氮杂环-四氢哒嗪骨架化合物。该转化操作简便、条件温和且具有优异的官能团兼容性。所得四氢哒嗪同时具备亲核性氨基(NH)和活性碳氮双键(C=N),可选择性氧化或还原得到饱和1,2-哌嗪或芳香哒嗪,而这些结构在最近的药物得到了越来越多的应用(图1D)。

Fig. 1. N-Atom Insertion Strategies in N-Heterocycles. (A) US FDA-Approved new small molecule drugs (2013−2023). (B) N-atom insertion into aromatic N-heterocylces. (C) N-atom insertion into saturated pyrrolidines. (D) Natural products or drug molecules containing tetrahydropyridazine and its redox congeners.

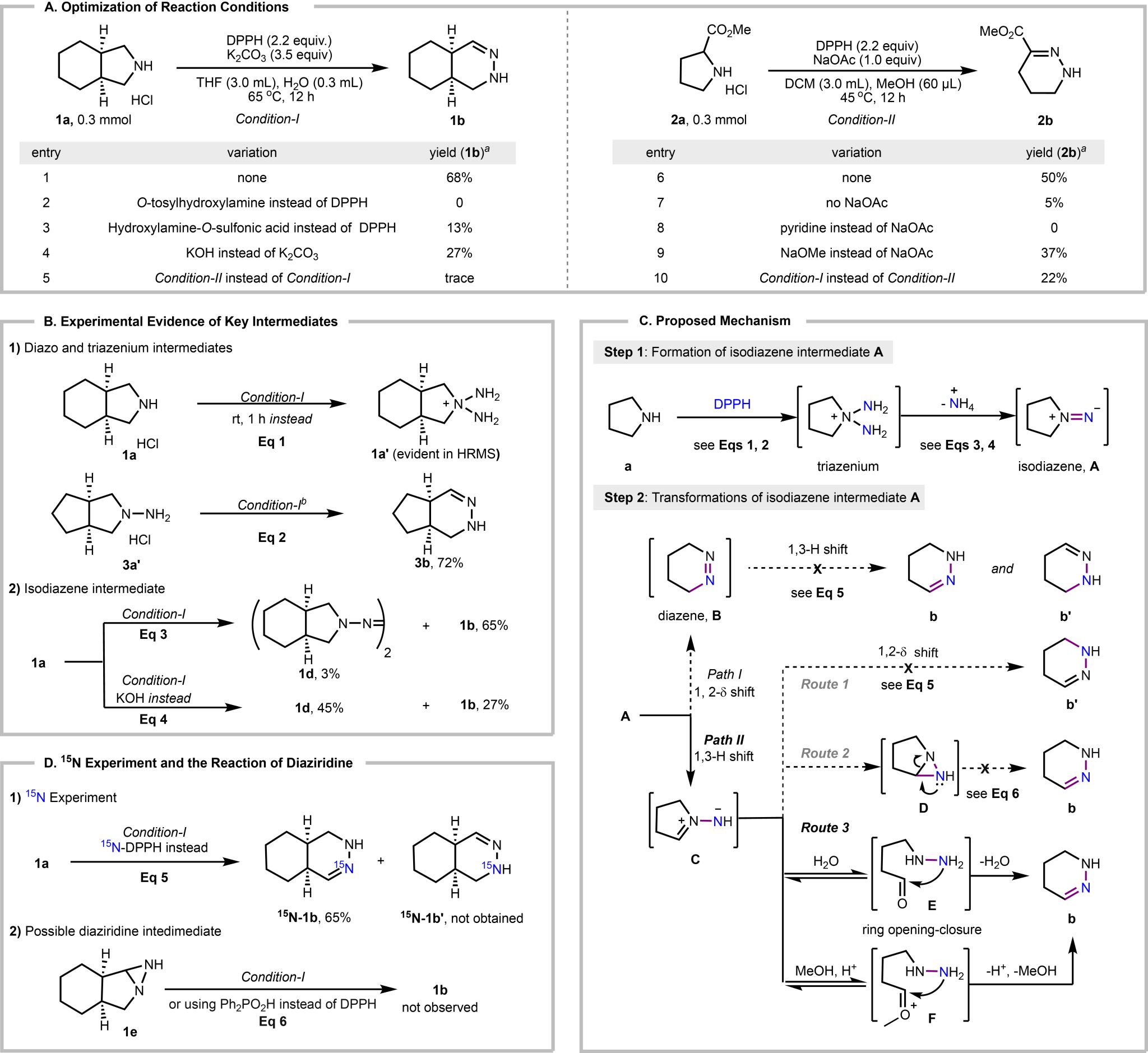

研究团队通过对反应进行系统性的条件筛选,确定了最佳反应条件:对于取代的吡咯烷底物顺式全氢异吲哚1a在条件(DPPH, K2CO3, THF/H2O, 65 °C, 12hr)下能以68%核磁收率得到插氮产物1b(图2A);后续通过关键中间体的监测、15N标记等实验巧妙地论证出了反应的机理(图2C)。

Fig. 2. Optimization of reaction conditions and mechanistic studies. (A) Optimization of reaction conditions. (B) Experimental evidence of key intermediates. (C) Proposed mechanism. (D) 15N experiment and the reaction of diaziridine.

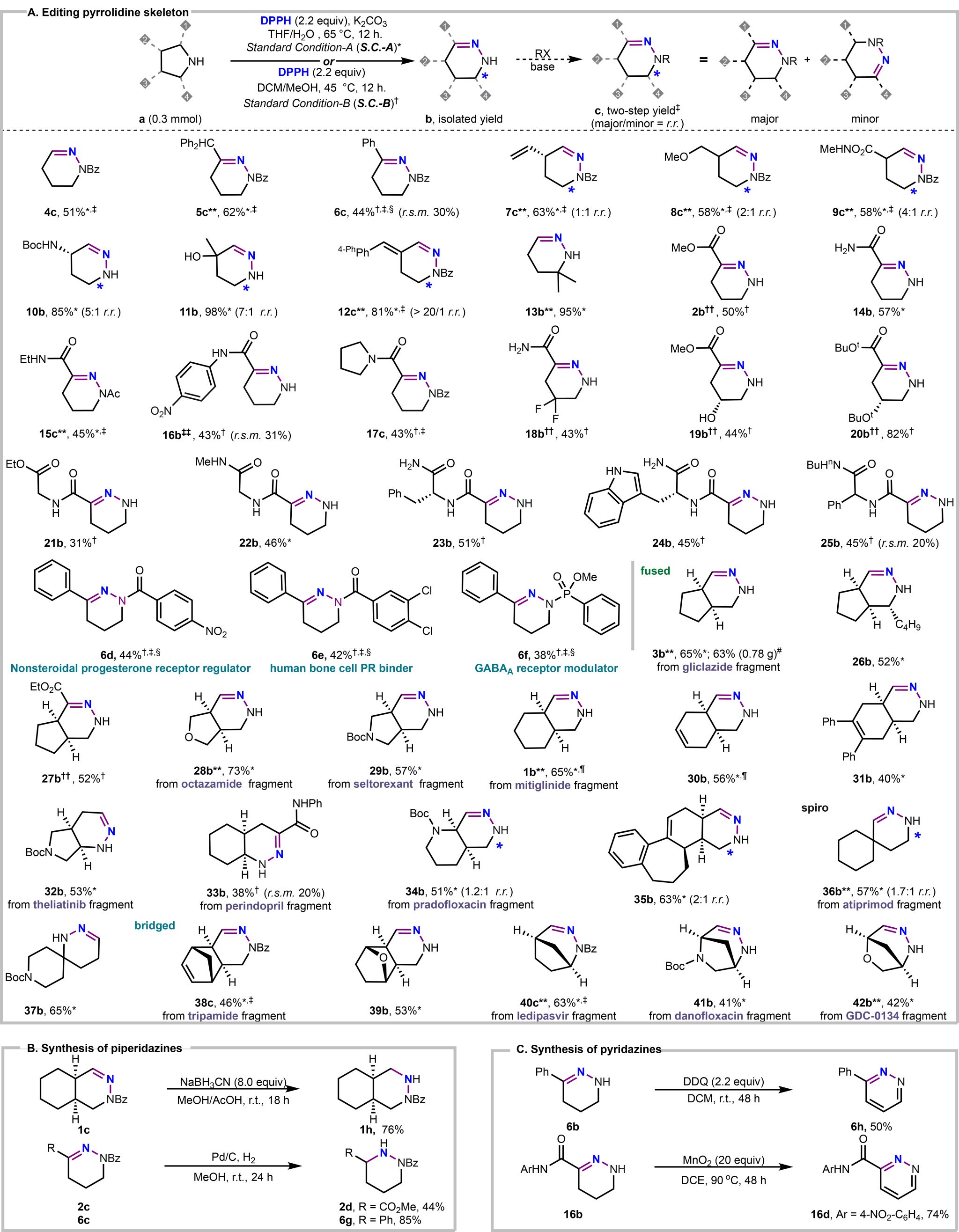

该研究中的氮原子插入策略展现出卓越的底物普适性与官能团兼容性,适用于几乎所有类型的吡咯烷,包括带有烷基、芳基、酯基、酰胺基,甚至复杂并环、螺环和桥环结构的底物(图3A)。并且底物大都来自于商品化药物的片段,为后期直接应用提供了广泛的案例。更重要的是四氢吡哒嗪经还原即可一次构建全饱和1,2-哌嗪;经氧化则顺利得到芳香哒嗪,为多氧化态骨架快速互换铺平道路(图3B、3C)。

Fig. 3. Editing pyrrolidine skeleton and transformations of tetrahydropyridazines.

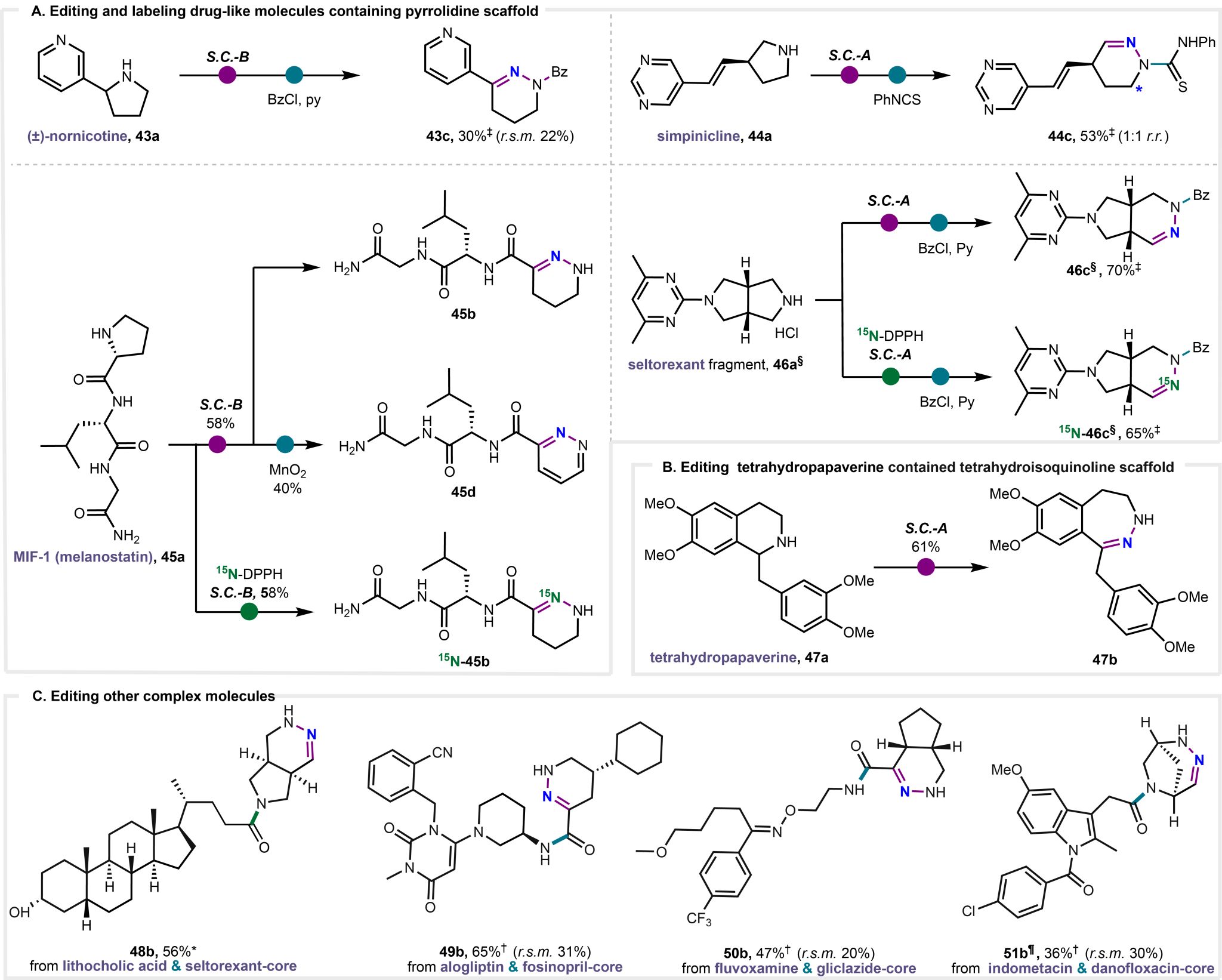

随后团队将该氮原子插入策略直接应用于复杂活性分子与同位素标记上(图4)。作者对(±)‑降烟碱、simpinicline、三肽 MIF‑1 及 seltorexant 片段实现了高效插氮,并借15N‑DPPH 将15N一步嵌入药物分子中,为后期代谢及药效追踪提供便利。此外,含四氢异喹啉的天然产物四氢罂粟碱也能被扩环为七元二氮环,显示该策略对不同环张力体系的普适性。

Fig. 4. Editing and labeling bioactive compounds.

该工作通讯单位为南京大学配位化学全国重点实验室、化学化工学院。南京大学化学化工学院2022级博士研究生李京昊为论文第一作者;2023级硕士研究生唐鹏程和2024级直博生樊阳分别为论文第二和第三作者;陆红健教授为论文通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金(22271148)、江苏省自然科学基金(BK20231400)等项目的支持。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...