燃料电池低铂催化剂研究取得进展

质子交换膜燃料电池(PEMFC)因高效环保成为清洁能源领域的重要发展方向,但其阴极氧还原反应(ORR)依赖高负载铂(Pt)催化剂,成本与资源稀缺性限制了PEMFC大规模应用。Pt基金属间化合物虽能降低Pt用量,但其高温有序化过程中纳米颗粒易烧结长大,导致活性衰减。传统抗烧结策略(如载体工程、空间隔离)难以解决高金属负载(≥40 wt.%)下的烧结难题,因此亟需从热力学本质上探索降低纳米颗粒表面能的新方法。

基于此,中国科学院上海高等研究院研究团队利用熵增辅助抗烧结策略合成了小粒径高载量Pt基高熵金属间化合物氧还原催化剂,并揭示了熵增抗烧结机制与Pt基高熵金属间化合物氧还原活性与稳定性增强机制。

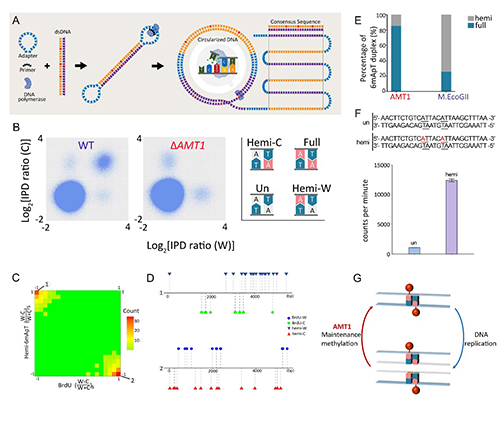

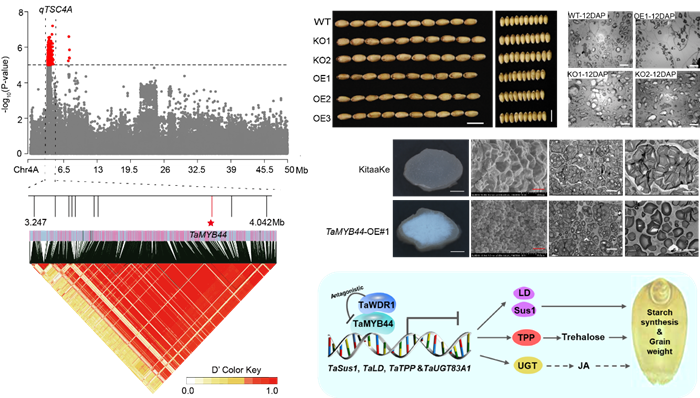

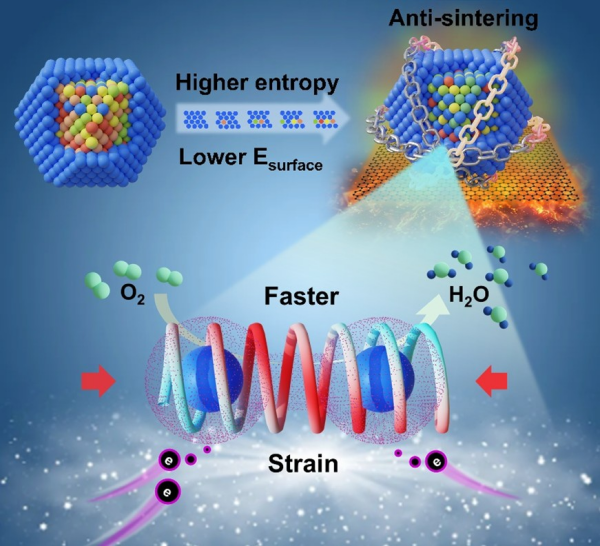

研究提出“熵增辅助抗烧结”概念,通过增加合金前驱体的混合熵(ΔSmix)降低纳米颗粒表面能,抑制高温下颗粒迁移与聚结。实验表明,随着合金元素种类增加(从一元Pt到五元PtCoNiGaZn),ΔSmix显著提升,纳米颗粒平均尺寸逐渐减小,尺寸分布更均匀。理论计算阐明,熵增可从根本上降低纳米颗粒表面能,从而有效削弱了烧结驱动力。

研究人员通过液相还原-表面置换-高温退火工艺,制备出金属负载量40.53 wt.%、平均粒径3.15 nm的PtCoNiGaZn@Pt/C催化剂。其核心为有序L10面心四方高熵金属间化合物(HEI),表面包覆Pt壳层,形成“核-壳”结构,有序度高达71%。HEI核通过强压缩应变(7.38%)优化Pt壳层电子结构,调控d带中心,优化*OOH中间体吸附,同时抑制Pt氧化与溶解,显著增强了本征活性与稳定性。

在0.9 V(vs. RHE)下,质量活性(MA)达0.65 A mg-1 Pt,是商业Pt/C(0.12 A mg-1 Pt)的5.4倍。经20000次循环加速耐久性测试(ADT)后,MA衰减27%,半波电位仅衰减14 mV,远优于Pt/C(MA衰减>50%,半波电位衰减70 mV)。采用该催化剂,阴极低至0.1 mg Pt cm-2,氢-空燃料电池峰值功率密度高达0.96 W cm-2,氢-氧燃料电池达2.44 W cm-2,均超越商业Pt/C,质量活性0.85A mg Pt-1。30000次循环ADT后,膜电极峰值功率密度仅下降6%(Pt/C下降28%)、质量活性仅衰减12.5%,呈现出实际应用潜力。

该研究揭示了混合熵与纳米颗粒表面能的关系,为高温抗烧结提供了新策略,阐明了通过高熵金属间化合物 “应变调控”同步提升氧还原反应的活性与稳定性,突破了传统二元合金的性能瓶颈。

相关成果发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上。研究工作得到国家自然科学基金、上海市科技创新行动计划等的支持。

熵增辅助抗烧结策略合成高载量铂基金属间化合物作为质子交换膜燃料电池电催化剂

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...