北京师范大学系统科学学院揭示导师的团队规模对学生未来学术发展的影响

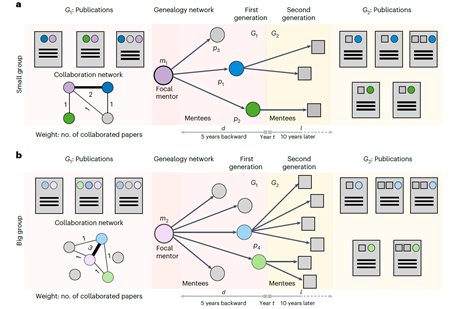

导师制是科研人才培养体系的核心支柱。现有研究表明,科研团队的规模扩张与学术产出效率呈显著正相关,顶尖学者门下往往聚集着规模可观的学术梯队。导师团队可能形成金字塔式的层级结构,也可能发展成扁平化的协作网络;学生群体既可能呈现多元化的学术背景交叉,也可能趋向同质化的研究方向集聚。这些差异化的团队生态如何影响青年学者的职业韧性塑造与学术创造力发展,不仅关系到个体科研生命的延续性,更决定着整个学术共同体的人才供给质量。因此,揭示团队结构特征与人才发展结局的深层关联,将为破解科研传承效率悖论提供新的认知框架。

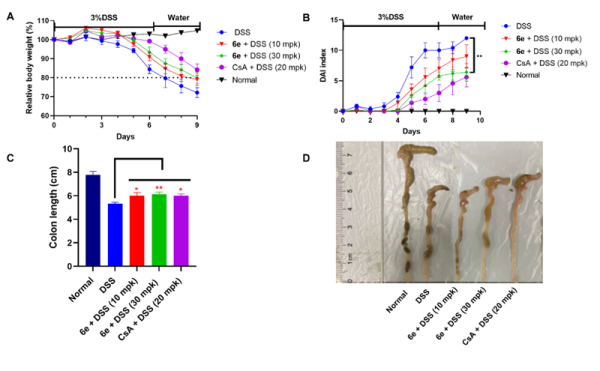

近日,学院复杂社会系统研究团队通过追踪学术导师团队规模与门生职业发展的关系,揭示了一个有趣的现象:来自大规模科研团队的毕业生在学术成果上表现更优(前提是继续从事科研),而小规模团队培养的学生的学术留存率会更高 (见图1)。大规模团队和小规模团队在不同方面各有优势。研究的实证还显示,大团队内部可能存在指导资源分配失衡。团队规模越大,学生获得与导师合作机会的差异性越突出。研究结果促使学界重新审视以团队扩张为导向的培养模式,为优化科研人才培养路径提供了实证依据。

论文于3月3日发表于Nature Human Behaviour杂志(论文链接:https://www.nature.com/articles/s41562-025-02114-8)。系统科学学院博士生邢延猛(已毕业)是论文的第一作者,系统科学学院教授曾安担任论文的最后作者和通讯作者,丹麦哥本哈根大学教授Roberta Sinatra为共同通讯作者。南方科技大学教授马一方和系统科学学院教授樊瑛参与了论文研究。

该论文一经发表,受到广泛关注。被Nature正刊报道,见图2(https://www.nature.com/articles/d41586-025-00644-9),并被英国物理学会会刊Physics World报道。本研究受到国家自然科学基金项目(项目号72274020)和北京师范大学创新人才培育项目(项目号2233200016)的资助。

图1 基于文献发表数据的导师团队规模识别方法示意图

图2 Nature正刊对本文的长文报道

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...