文章导读

在零下48度的森林历练后,他为何主动扎进三江平原的沼泽“水床”?每一步都可能深陷泥潭,一米八的谭稳稳却弓腰泡在冰水中13年:手摸草叶就能精准分辨十多种植物,自修电路搞定百米高路灯,更在枯燥采样中提炼出湿地生态的黄金数据。这位中科院三江站副站长用万用表和镰刀书写“稳稳的幸福”——当多数人追逐热点,他证明真正的科研价值藏在日复一日的样方框里。读完你会明白:为何他说“被信任就是幸福”,又如何用167公顷沼泽教会我们,在平凡坚守中找到生命最踏实的温度。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

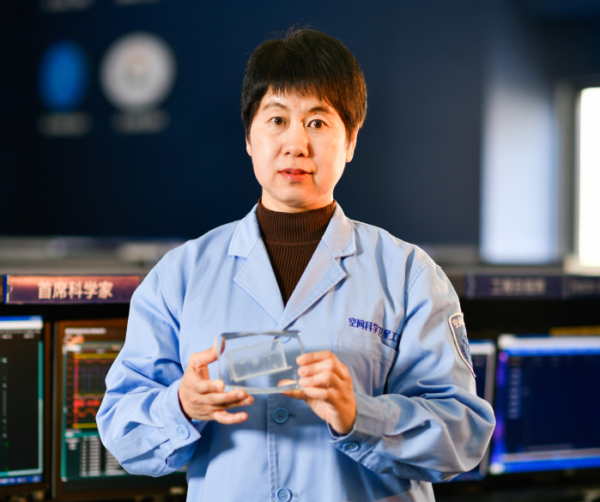

谭稳稳在沼泽地采样。

谭稳稳(左)在维修路灯。赵宇彤/摄

9月中旬,三江平原气温已降至10摄氏度左右。走在沼泽地中,冰冷的积水漫到小腿,一股寒意从脚底蹿到全身。

“泡”了几个小时的谭稳稳却直冒汗:一米八的个子,弓着腰,几乎趴到半米高的草丛上,仔细统计、分辨不同的植物。

作为中国科学院三江平原沼泽湿地生态试验站(以下简称三江站)副站长,这片167公顷的野外综合试验场里每一台设备、每一种植物,他都了如指掌。

从2012年来到三江站,和沼泽打交道的13年是他心中最幸福的日子。

候 鸟

在沼泽地里走路,有多困难?

积水上漂浮的草根层像一张柔软的“水床”,每向前一步,人先会下陷半指深,再左右摇摆。要是重心不稳栽了跟头,单凭自己很难爬起来。

这条路,谭稳稳走了13年。“小心,这里有个坑”“往草多的地方走”……他穿着胶皮长筒靴,背着工具包,拿着镰刀、板尺和记录单,几句话的工夫就走出五六米远。

“割草”成了他在三江站的日常。

“猜猜这儿有多少种植物?”他手里动作不停:先把4根1米长的管子拼成1平方米的样方框,扔到半米高的草丛里,再仔细统计这块地里植物的类型、盖度、株数、多度……最后割下样方框内的所有植株,装进采样袋,分种测量鲜重和干重。

“这是为了监测沼泽湿地的植被群落情况和变化。”这里分布着十多种不同的植物,全靠他用专业知识和经验分辨。

观测、测量、记录、收割……常年来,他一个人包揽了全流程工作。通常1平方米的采样需要一两个小时,再花几个小时分拣。每次统计需要收集10块样地数据,他得用3天才能完成。

“我们‘下沉’了将近10厘米。”采完一块样地,谭稳稳抹了把汗,“上热下冷就是我们工作的常态。”

谭稳稳笑了笑,走向下一块样地。“每5年赶上一次野外站监测的‘大年’,5至9月生长季里,每个月都要统计一次数据。”其他年份,只需要7月末8月初采集一次数据即可。

在东北地理所,谭稳稳是个“面生”的人。每年清明节一过,他就没了影儿,直到11月才回来“过冬”。而在洪河农场,他则是个“熟面孔”。2012年7月,一个皮肤黝黑、戴眼镜的小伙子走进这里,从春种到秋收,一待就是13年。

“生长季至关重要,得在台站密切监测植物的生长情况。”谭稳稳像一只候鸟,定期往返于长春和三江站,乐此不疲。

万 能

不管多么相似的植物,在谭稳稳手里都变得清晰明了。

“这两种植物的叶片柔软程度不同,这个弯曲得多一点儿。”谭稳稳把满满一包样品倒在地上,依次分拣不同种类的植物,有些甚至不用看,用手一摸就能分清。

这源自他十多年的工作积累。实际上,本科就读水土保持专业的他,一开始也是个“门外汉”。

“我觉得生态学太有意思了,地形、温度、水分、土壤都影响着植物的生长。”聊到转行的契机,谭稳稳语速越来越快,“植物形态千奇百怪,同一树种在不同地区的形态也各不相同。”

看到谭稳稳对植物感兴趣,老师推荐他加入完达山脉种质资源调查工作。他白天采样、晚上压标本,反复观察不同植物的分类特征。

这是一个细致活儿。一个人、一把塑料凳子、一兜草,一拣就是三四个小时。但谭稳稳不觉得枯燥,相反,能沉浸地做好一件事让他倍感踏实。

因为平时他还负责三江站的后勤管理,小到补墙皮、刮大白、修水管,大到监测仪器的安装和管理,都不在话下。

分拣结束,他又着急去修路灯。“办公楼前的灯不亮了,得看看问题出在哪儿。”近10米高的路灯杆被放倒,他再次蹲下身子,检查电路。

“人家是搞研究的,修这个不是小菜一碟?”两个本地大爷凑上来围观。

“这都是工作之后学的。”谭稳稳笑着回应。

“我以为你们啥都得会呢。”

谭稳稳没说话,这些繁琐的工作曾让他一度头大。“2016年建设新的科研样地时,缺少技术积累,不知道仪器设备该怎么建设,尤其涉及电路、施工等问题,都得从头学。”

自此,他的工具包里多了一块万用表。从最简单的学起,慢慢也能做出基础电路了。“项目验收时,设备得到了很高的评价,我特别开心。”

后来,他也没放弃这项技能。2021年,谭稳稳兴奋地在朋友圈分享:“虽然还不是很规整,但比以前有进步,这是自己在数采箱内配线配得比较漂亮的一次了。”

幸 福

三江站平淡、琐碎、忙碌的生活,在谭稳稳眼里却格外幸福。

“硕士期间,我在大兴安岭森林湿地生态研究站开展观测,年平均温度只有零下3摄氏度,极端低温能到零下48摄氏度。”在森林里摸爬滚打3年后,他从山林来到平原,走进洪河农场,开启了新阶段。

洪河农场不大,一条不长的主街连起各个生活区,没有娱乐设施,距离最近的县城将近90公里。

因此,除了样地,谭稳稳大部分时间都待在办公室。他书桌上有一本厚厚的植物学拉丁名笔记和东北植物检索表。不管多忙,他都会抽出时间来学习、背诵植物的拉丁学名。

台站人少的时候,他就经常看书。侦探小说、历史著作、名人传记……他涉猎范围很广,最近读完的一本书是《世界上为什么要有图书馆》。

每到夏秋季节,台站的人气足了。更多老师和学生过来采样,谭稳稳也忙得不可开交:帮忙找合适的样地、收集监测数据、维护设备……

他心里却格外开心。“更多人过来工作,就是对三江平原科研价值的认可。”后来,更多研究所、高校主动来三江站采样,从仪器设备到数据采集,都离不开谭稳稳的帮忙,“被信任是一种幸福”。

“幸福的稳稳”是他的微信名。当被问起什么是幸福,他难得停下了手里的活儿。“知足常乐、有进步就是幸福。”他思考片刻又说,“如果日复一日做重复性工作,一点新技术、新知识都没学到,那就很枯燥了。”

如今,谭稳稳仍在持续学习新知识。“我数学基础不好,现在听网课,学一些数据分析的内容。”

接受记者采访期间,谭稳稳迎来了39岁生日。

“你有什么生日愿望?”

“争取在植物群落演替分析方面有点进步。”他不假思索地说,又腼腆一笑,补充道,“生活上希望孩子快乐成长,家人身体健康。”

(原载于《中国科学报》 2025-11-25 第4版 专题)

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...