文章导读

宇宙为何由物质主宰?南大团队在粲介子衰变中找到了关键线索!通过分析6000万组粒子对撞数据,他们首次观测到D→K0Sπ0μν半轻衰变过程,验证了轻子普适性定律,并完成史上最精确的CP破坏参数测量。这项发表于《物理评论快报》的研究不仅证实了标准模型预言,更为破解"正反物质不对称"宇宙之谜提供了全新实验依据。想了解微观粒子如何揭示宏观宇宙奥秘?这篇突破性论文将带您直击物理前沿。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

南京大学物理学院BESIII实验团队与中科院高能所合作,在BESIII实验上粲夸克介子半轻衰变研究中取得重要进展:研究团队首次观测到粲介子到双赝标量介子D→K0 Sπ0μν的半轻跃迁过程,检验了轻子普适性,精确测量D→K*(892)0形状因子,并首次测量了在粲夸克衰变中角分布依赖的CP破坏参数。

粲介子半轻衰变是精确检验粒子物理标准模型、寻找新物理的重要物理过程之一。为了解释宇宙正反物质不对称,诸多超出标准模型理论提出了额外的CP破坏来源。此外,人们在底夸克介子半轻衰变中发现实验测量与标准模型理论预言相差约3倍标准偏差。实验上亟需在粲介子半轻衰变中检验是否出现类似的反常效应。因此,精确测量粲介子半轻衰变、并寻找其中潜在的CP破坏效应,对寻找超出标准模型新物理至关重要。

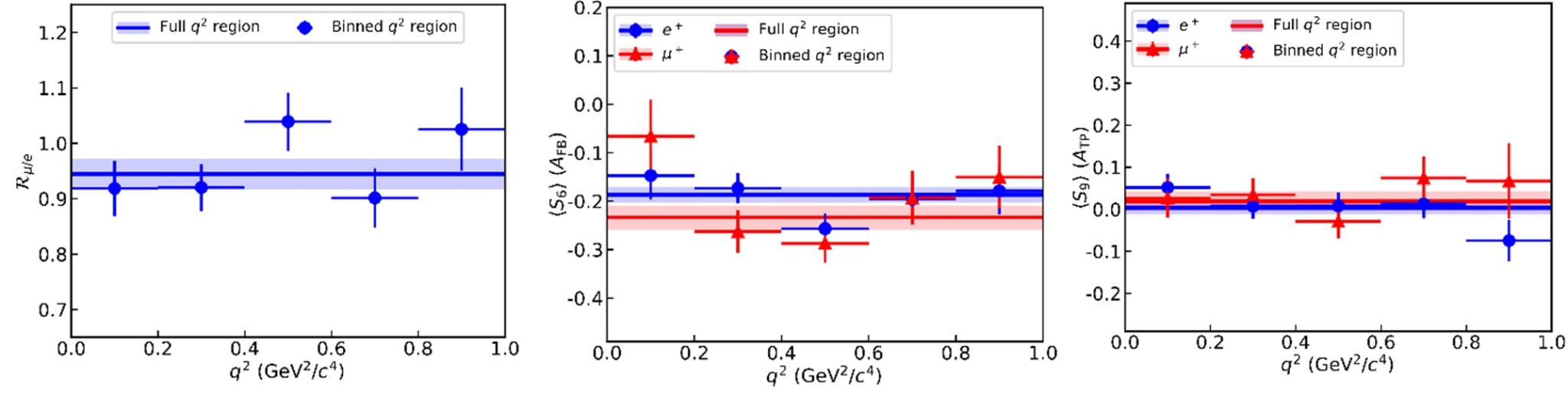

BESIII实验在正反粲介子阈值附近采集了约6000万带电粲介子对样本,其独特的成对产生的环境使得基于双标记技术探测中微子成为可能,因此在国际粲物理研究领域有不可替代的作用。本工作通过分析该样本,首次观测到半轻衰变D→K0 Sπ0μν,并显著提高了D→K0 Sπ0eν的测量精度,从而得到缪子道和电子道的比值为Rμ/e=0.94±0.02±0.01,与标准模型理论预言一致。这意味着在扣除质量差别后电子与缪子耦合到W玻色子的强度是一致的,轻子普适性成立。本论文还对D→K0 Sπ0lν过程进行动力学分析,确定了D→K*(892)0半轻跃迁在单极点模型参数化假设下的形状因子,首次测量了D→K*(892)0lν角分布中的CP不对称性。如图1所示各个动量转移q2区间的Rμ/e、前后不对称性(AFB)和三重乘积不对称性(ATP)的测量结果,与标准模型的预言一致。这一系列测量与形状因子结果对粲介子半轻衰变进行了高精度地刻画,进一步约束了新物理可能存在的参数空间,同时也为后续更高精度实验提供了关键基准。

南京大学物理学院BESIII实验团队与中科院高能所合作,在BESIII实验上粲夸克介子半轻衰变研究中取得重要进展:研究团队首次观测到粲介子到双赝标量介子D→K0 Sπ0μν的半轻跃迁过程,检验了轻子普适性,精确测量D→K*(892)0形状因子,并首次测量了在粲夸克衰变中角分布依赖的CP破坏参数。

粲介子半轻衰变是精确检验粒子物理标准模型、寻找新物理的重要物理过程之一。为了解释宇宙正反物质不对称,诸多超出标准模型理论提出了额外的CP破坏来源。此外,人们在底夸克介子半轻衰变中发现实验测量与标准模型理论预言相差约3倍标准偏差。实验上亟需在粲介子半轻衰变中检验是否出现类似的反常效应。因此,精确测量粲介子半轻衰变、并寻找其中潜在的CP破坏效应,对寻找超出标准模型新物理至关重要。

BESIII实验在正反粲介子阈值附近采集了约6000万带电粲介子对样本,其独特的成对产生的环境使得基于双标记技术探测中微子成为可能,因此在国际粲物理研究领域有不可替代的作用。本工作通过分析该样本,首次观测到半轻衰变D→K0 Sπ0μν,并显著提高了D→K0 Sπ0eν的测量精度,从而得到缪子道和电子道的比值为Rμ/e=0.94±0.02±0.01,与标准模型理论预言一致。这意味着在扣除质量差别后电子与缪子耦合到W玻色子的强度是一致的,轻子普适性成立。本论文还对D→K0 Sπ0lν过程进行动力学分析,确定了D→K*(892)0半轻跃迁在单极点模型参数化假设下的形状因子,首次测量了D→K*(892)0lν角分布中的CP不对称性。如图1所示各个动量转移q2区间的Rμ/e、前后不对称性(AFB)和三重乘积不对称性(ATP)的测量结果,与标准模型的预言一致。这一系列测量与形状因子结果对粲介子半轻衰变进行了高精度地刻画,进一步约束了新物理可能存在的参数空间,同时也为后续更高精度实验提供了关键基准。

图 1. 分q2区间的Rμ/e、AFB和ATP的测量结果。

相关成果以“Observation of D→K0 Sπ0μν, Test of Lepton Flavor Universality and First Angular Analysis of D→K*(892)0lν” 为题,于10月21日发表于国际权威物理期刊《物理评论快报》[Physical Review Letters 135, 171801 (2025)]。上述研究由南京大学物理学院陈申见教授、张雷教授和中科院高能所马海龙研究员联合指导的南京大学物理学院博士生谢陈完成,谢陈同学是该论文的通讯作者和第一作者。该工作得到了科技部国家重点研发计划和国家自然科学基金等资助。

文献: Phys. Rev. Lett. 135, 171801 (2025)

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

吃瓜群众表示:虽然看不懂但感觉很厉害,催更多新物理发现!

这实验精度真高,轻子普适性又稳了?🤔

南大牛啊!又一篇PRL,谢陈同学太强了👍