文章导读

“回国不需要理由,不回国才需要理由。”当“两弹一星”元勋彭桓武掷地有声地说出这句话时,他背后是怎样波澜壮阔的人生抉择?他为何放弃国外优渥条件,毅然投身战火纷飞的祖国?又为何在功成名就后,写下“集体集体集集体”并淡泊名利?这篇文章将带你走近这位科学巨匠,揭秘他隐姓埋名铸造国之重器的艰辛岁月,感受那份穿越时空、至今仍在激励无数年轻科研工作者的赤子之心与精神力量。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

“集体集体集集体,日新日新日日新。”

11月11日,北京,中国科学院理论物理研究所报告厅。200余名科研工作者齐聚,一句话被频频提及。

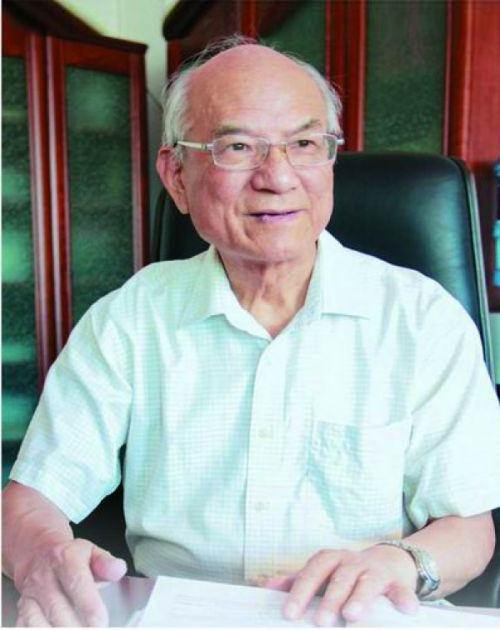

这里举行的是“彭桓武先生诞辰110周年纪念大会暨学术思想研讨会”,这句话正出自“两弹一星”元勋彭桓武之口。

1938年,23岁的彭桓武远赴欧洲留学,师从玻恩和薛定谔等物理大师,在量子力学、核物理等领域逐渐崭露头角。1947年,他毅然放弃国外优越条件,回到战火纷飞的祖国。

有人问他为什么,他说:“回国不需要理由,不回国才需要理由。”

会场上提及这段往事,中国科学院院士周琪仍不禁为之动容:“这句朴实无华的话,道出了一位科学家最深厚的家国情怀,诠释了这一代人最坚定的初心使命。”

在众人追忆中,彭桓武的形象愈发清晰。

上世纪五六十年代,面对严峻的国际形势,彭桓武隐姓埋名,投身原子弹和氢弹的理论攻关。在极端困难的条件下,他带领年轻团队从零开始,取得关键突破。等到颁发奖章时,他却表示“工作是大家做的”,并挥笔写下“集体集体集集体,日新日新日日新”。

为我国物理事业的起步播撒火种,彭桓武感召并培育一代代科研中坚。

中国科学院理论物理研究所所长周善贵回忆,作为创所所长,彭先生在这里竭力营造自由宽松、平等交流的学术氛围与开放合作、美美与共的发展道路。

中国科学院高能物理研究所副所长董宇辉说,我国陆续建成大亚湾中微子实验、中国散裂中子源、高海拔宇宙线观测站等重大科技基础设施,持续产出具有国际影响力的重大成果,正是对彭先生早年奠基开拓的最好告慰。

纪念,是为了更好前行。

迈向科技强国建设的战略目标,面对新一轮科技革命和产业变革的重大机遇与挑战,彭桓武等老一辈科学家所展现的风范和精神为广大科技工作者尤其是年轻一代锚定了坐标,树立了榜样。

“每当科研遇到瓶颈,只要想想老一辈科学家的坚守,就感到浑身充满了动力。”中国科学院理论物理研究所硕士研究生肖和说。

千里之外,安徽合肥,中国科学技术大学成立了“彭桓武高能基础理论研究中心”。“面向世界科技前沿,培养更多杰出的科学人才,这是我们对先生精神最好的纪念与传承。”校长常进说。

彭桓武先生虽已辞世,但他留下的,不仅是“两弹一星”的辉煌记忆,更是一种穿越时空的精神力量。这份力量,正在每一本泛黄的研究笔记中延续,在每一个被点亮的年轻心灵里生根。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...