中国农业大学资环学院张福锁院士团队宋春旭课题组与山西农业大学李萍课题组合作揭示谷子叶际微生物组影响品质机制

文章导读

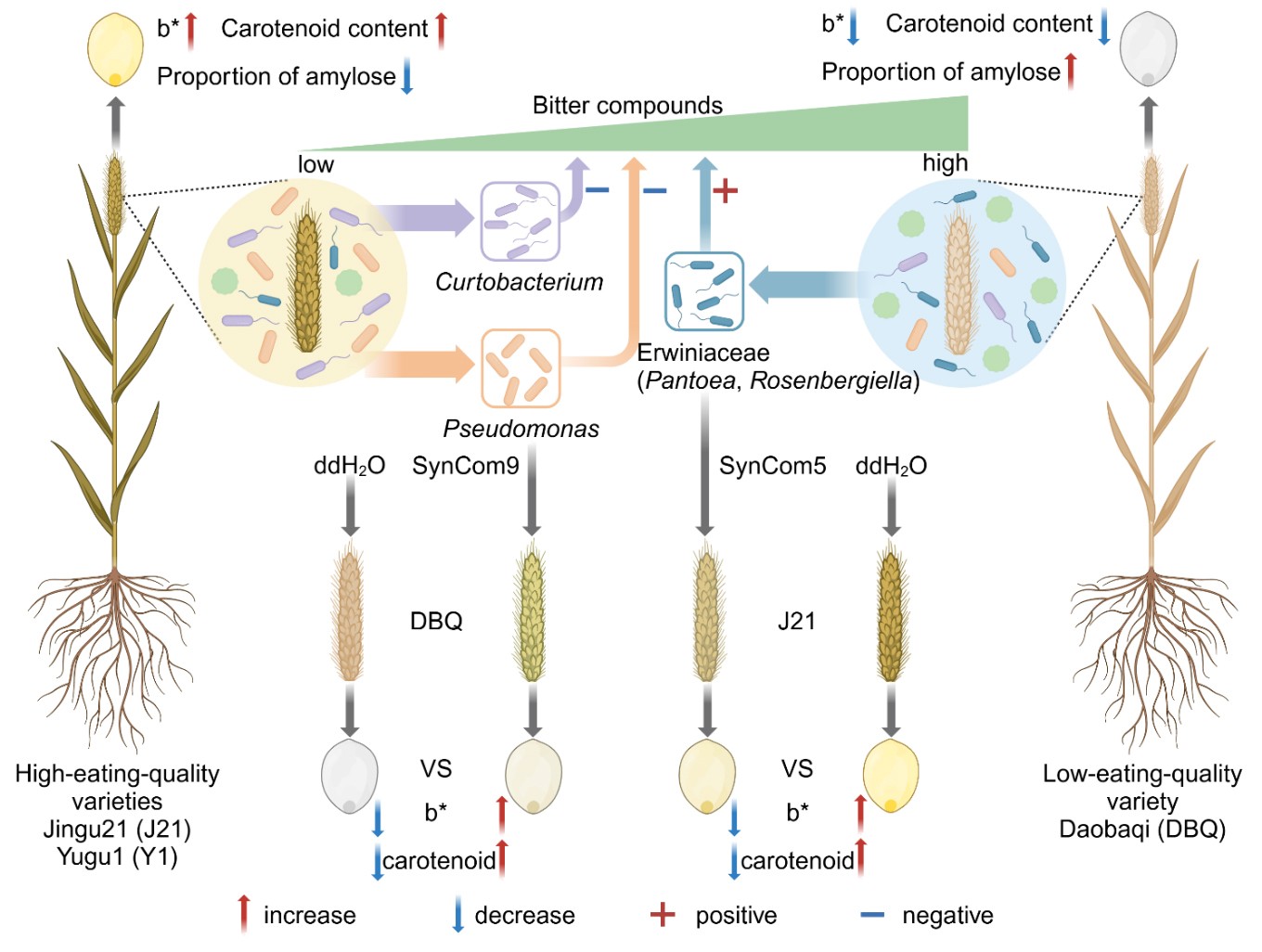

你知道吗?决定谷子品质的关键可能隐藏在其叶面微生物中!中国农大张福锁院士团队与山西农大李萍团队合作研究发现,高食用品质谷子叶际富集的短小杆菌属和假单胞杆菌属,能显著降低4种苦味物质含量,提高米色黄度和谷物粘度,从而大幅改善食用品质。这项发表在《Microbiome》上的突破性研究,首次揭示了叶际微生物调控谷子品质的机制,颠覆了传统育种思路,为通过微生物策略提升作物品质开辟了全新路径,有望解决食品工业中谷子脱苦处理的难题。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

11月6日,中国农业大学资环学院张福锁院士团队宋春旭副教授课题组,联合山西农业大学李萍教授课题组,在微生物组领域权威期刊Microbiome上发研究论文《叶际微生物调控籽粒颜色与苦味化合物含量影响谷子品质的机制》(Phyllosphere microbes in foxtail millet primarily affect quality by modulating coloration and bitter compounds)。该研究系统揭示了谷子(Setaria italica)叶际微生物组在作物品质形成中的关键作用机制,并作物品质改良和生产实践优化提供了理论基础。

谷子与小麦和水稻相比,营养价值更高,富含蛋白质、脂质及类胡萝卜素。其提取物中含有类黄酮、酰胺与有机酸等多种代谢物,部分代谢物属于苦味化合物。这些苦味化合物因自身苦味被消费者视为负面感官属性,食品工业中需通过脱苦工艺处理。因此,在谷子品质选育与调控中,明确苦味代谢物的形成机制尤为重要。

近年研究表明,土壤微生物可通过调控植物体内次生代谢物的积累,间接影响作物品质与风味,但叶际微生物对作物品质的调控机制尚不明确。

针对这一瓶颈,本研究共选取了3个食用品质存在典型差异的谷子品种,其中包括高食用品质品种豫谷1号(Y1)、晋谷21号(J21),以及低食用品质品种刀把齐(DBQ),整合代谢组学、微生物组学分析方法,结合微生物分离培养、功能验证及大田试验,深入解析叶际微生物对品质性状的影响。

谷子叶际微生物调控米色形成与苦味化合物积累影响其品质的机制模型

研究结果显示,高食用品质谷子穗部有13种代谢物含量显著降低,其中包括4种苦味物质。这些差异积累的代谢物,与高食用品质谷子穗部显著富集的2个细菌属,短小杆菌属Curtobacterium和假单胞杆菌属Pseudomonas的丰度呈负相关。进一步分析表明,这两个细菌属的富集,与苦味化合物含量下降、谷物粘度提高显著相关。通过合成菌群接种验证试验,研究进一步证实,这些微生物可通过提高米色黄度(b*值)、降低苦味物质积累,有效改善谷子食用品质。

综上所述,该研究揭示了高食用品质谷子叶际微生物中,短小杆菌属Curtobacterium与假单胞杆菌属Pseudomonas在调控籽粒颜色与苦味代谢物积累、提升谷子品质中的关键作用,明确了叶际微生物在谷子品质形成中的重要性,为后续通过微生物调控策略改善作物品质提供了理论支撑与应用方向。

本项工作在张福锁院士的总体指导下完成。中国农业大学宋春旭副教授与山西农业大学李萍教授为共同通讯作者,山西农业大学博士生刘琪为第一作者。中国农业大学博士毕业生宰小玉,山西农业大学硕士生胡东兵、乔宇馨,以及山西农业大学郝兴宇教授、宗毓铮教授、张东升副教授、史鑫蕊副教授共同参与了论文工作。研究获得了国家重点研发计划(2021YFD1900200),中央引导地方科技发展资金(YDZJSX2022A041,YDZJSX2024D046),北京市高精尖项目,中国农业大学“2115人才发展计划”等项目的资助。

通讯作者简介:

宋春旭,副教授,博士生导师,中国农业大学优秀人才引进;2015年获荷兰瓦赫宁根大学(WUR)博士学位,先后于荷兰皇家生态研究所(NIOO-KNAW)与格罗宁根大学(RUG)从事博士后研究。主要研究方向为植物微生物组调控植物营养与健康的机制。主持并参与多项国家自然科学基金,十四五重点研发计划等项目,并以第一或通讯作者在Nature Communications、Microbiome、Trends in Microbiology及ISME Communications等国际权威期刊发表多篇学术论文。

李萍,教授,博士生导师,2012年于中国农业科学院获植物营养学博士学位,山西农业大学气候变化影响与适应课题组的核心成员之一,致力于作物生理生态及气候变化对植物影响的研究。主持了多项国家自然科学基金项目和省部级科研项目,并以第一或通讯作者在Journal of Hazardous Materials、Microbiome、Agriculture, Ecosystems & Environment、The Crop Journal及Plant, Cell & Environment等国际权威期刊发表多篇学术论文。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...