北京师范大学化学学院郭静课题组在Nature Communications发表研究成果:碱金属聚集配位效应促进二氧化碳分子高效活化和转化

文章导读

二氧化碳是温室效应的元凶,却也是潜在的宝藏资源。但如何撬开它顽固的化学键,一直是科学界的难题。北师大郭静课题组在《自然·通讯》发表突破性研究,首次通过原子力显微镜精准捕捉到碱金属离子如何“组团”围攻二氧化碳分子,揭秘了三聚体捕获、电子转移、碳碳偶联的全过程。这项发现不仅让二氧化碳高效转化为草酸根成为可能,更颠覆了传统催化机制认知,为清洁能源转化打开了全新突破口。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

二氧化碳(CO2)是主要的温室气体之一,其浓度上升导致全球气候变暖。将CO2转化为高附加值化学品或燃料(如CO、甲醇、甲烷、烯烃等)不仅可减排碳,还能实现碳资源循环利用。然而,CO2分子具有线性结构和高度稳定的C=O双键,热力学与动力学上都极为惰性,因此如何有效活化CO2是该领域的核心挑战。近年来,大量研究发现碱金属阳离子是CO2还原过程中关键的促进剂。然而,碱金属阳离子如何活化CO2分子并稳定反应中间体仍存在诸多争论,如何从原子尺度精准探测碱金属的促催化过程仍是一大挑战。

郭静课题组长期致力于先进扫描探针技术的发展及其在表面物理化学研究中应用。最近,研究团队利用CO修饰的针尖,通过非接触式原子力显微镜(nc-AFM)的非侵扰成像技术,实现氧化铜表面单个二氧化碳分子的原子级成像,可以清晰识别碳原子和氧原子以及O=C=O直线构型。还发现碱金属可以化学掺杂进氧化铜薄膜形成三元化合物,并利用nc-AFM技术精准解析其原子构型,揭示了碱金属离子对于CO2分子的强吸附亲和能力[J. Phys. Chem. Lett. 16, 1038 (2025)]。

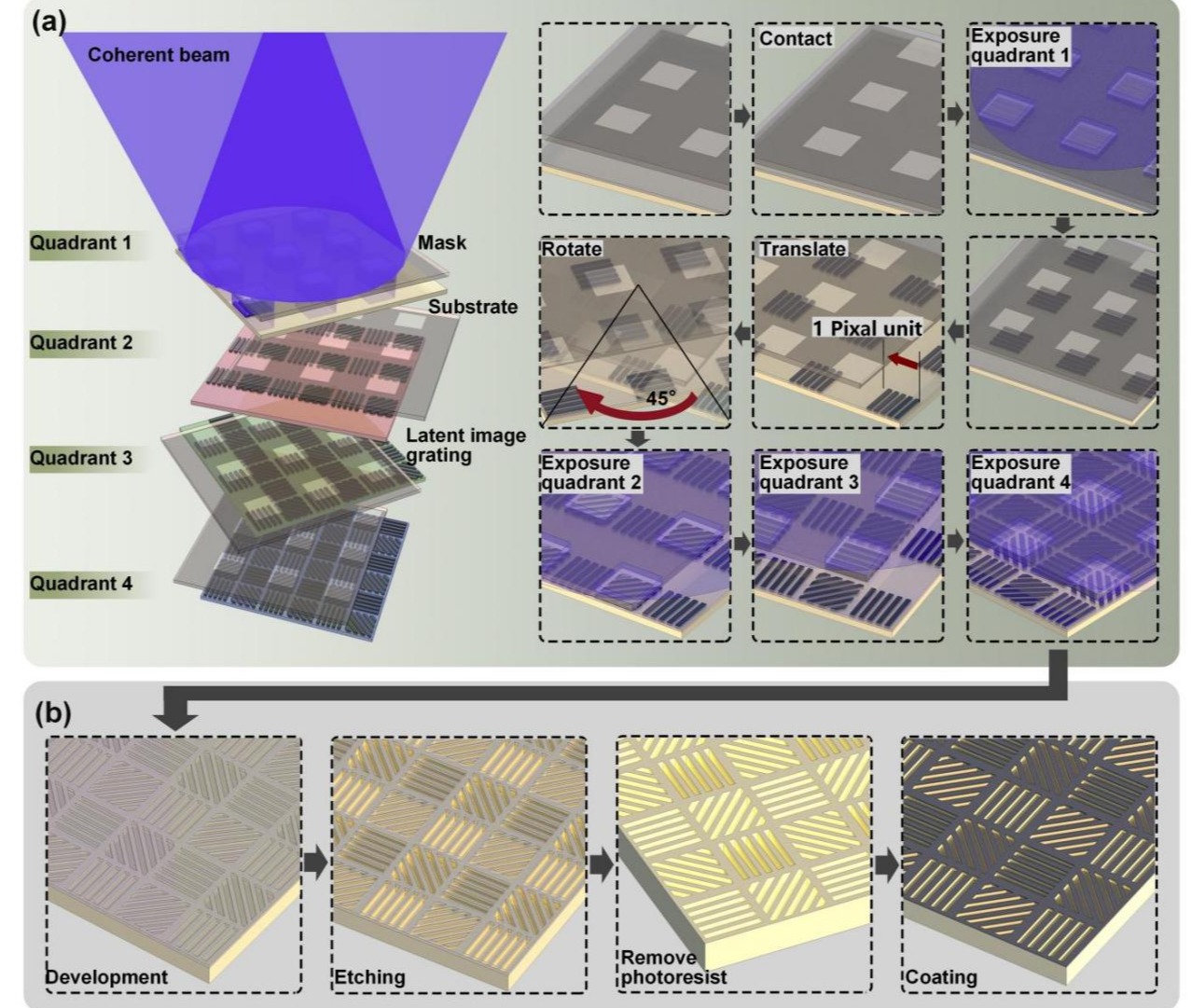

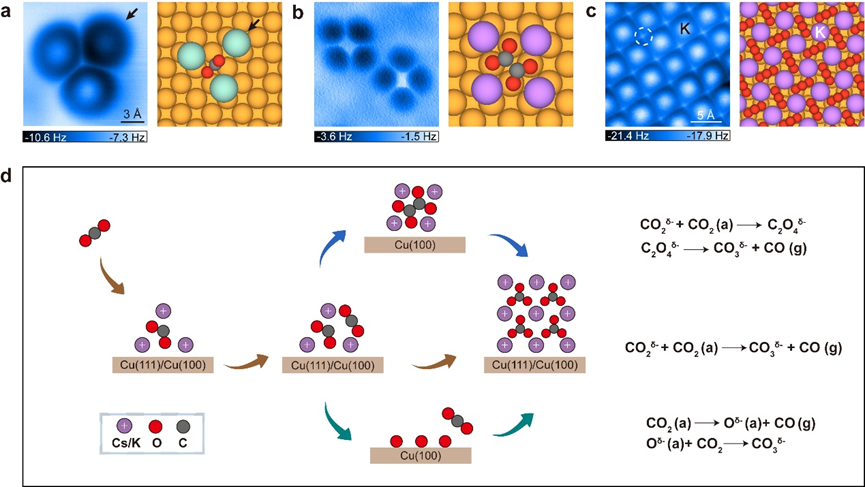

在此工作基础上,郭静课题组进一步发现铜表面碱金属离子的聚集可以诱导CO2分子的活化和转化(图1)。反应初始阶段,铜表面碱金属阳聚集成三聚体以捕获CO2分子,通过金属阳离子耦合电荷转移将惰性CO2分子活化为CO2δ-阴离子自由基(图1a)。进一步,该三聚体通过自发构型转变可以再捕获一个CO2分子,形成C-C偶联过程中的关键中间体CO2δ-∙CO2α-。研究发现三个碱金属阳离子与二氧化碳阴离子之间协同静电吸引相互作用可以有效克服二氧化碳阴离子之间库伦排斥相互作用,大大降低C-C偶联反应能垒,从而将CO2高效转变为草酸根。Cu(100)由于晶面对称性适配可以有效稳定碱金属四聚体与草酸根的聚集体(图1b),因此对于C-C偶联反应具有高选择性。在较高CO2气压条件下,铜表面碱金属可以显著促进二氧化碳的矿化反应,形成长程有序的碳酸盐薄膜(图1c)。高反应活性铜晶面还可以促进CO2分子部分分解成一氧化碳和表面化学吸附的氧物种。

图1 铜表面上碱金属阳离子聚集诱导CO2的高效活化和转化。(a-c)碱金属离子与关键中间体配位结构(3Cs+∙CO2δ- (a), 4K+∙C2O42- (b), KCO3 (c))的高分辨AFM图和结构模型图;(d)反应机理示意图。

该工作将高分辨nc-AFM原子成像技术、谱学探测、针尖操纵功能拓展到CO2分子活化和反应的直接可视化与反应中间体结构判定,为催化研究中动态中间体的结构解析提供了方法学突破。明确了碱金属离子不仅作为助催化剂存在,更可通过局域聚集态与配位构型显著调控CO2的电子结构与反应路径。提出的“碱金属聚集配位效应”对于理解碱金属离子的促催化机理具有良好的普适性,团队将其应用到甲酸分解高效产氢的研究[JACS Au 5, 3366-3373 (2025)],为设计高选择性、高稳定性催化剂提供了新的思路。随着超高真空表征技术与电化学方法的深度融合,这套研究策略有望进一步应用于更复杂的催化界面研究,为清洁能源转化过程带来新的突破。

该研究成果以“Visualizing alkali metal aggregation-induced coordination in CO2 activation on copper”为题发表在国际期刊《自然∙通讯》[Nature Communications 16, 9463 (2025)]。北京师范大学是该工作的第一单位。北京师范大学化学学院2021级直博生孙雯钰、2020级博士生杨朴(现为北京大学博士后,入选博士后创新人才支持计划)、北京理工大学材料学院2023级硕士生蒋永康是文章的共同第一作者。北京师范大学化学学院教授郭静、北京理工大学材料学院副教授曹端云、北京大学轻元素量子材料交叉研究平台博士汪知昌为文章的共同通讯作者;合作者还有北京航空航天大学教授杜轶、北京理工大学教授吴锋、北京大学教授江颖。这项工作得到了国家自然科学基金、北京市杰出青年科学基金、青年北京学者项目、北京师范大学卓越科研培育项目等经费支持。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...