林业所科研团队在揭示根系分泌物与微生物协同促进 杉木木荷混交林磷活化的机制研究方面取得新进展

文章导读

为什么混交林比纯林更肥沃?林业所最新研究揭开了杉木与木荷混交种植的惊人秘密。经过15年实地观测,科学家首次发现混交林中木荷能改变杉木根系分泌物,释放出4种独特的有机酸。这些分泌物如同"信号弹",激活了土壤微生物的磷循环基因网络,将顽固的磷元素转化为易吸收形态。这项发表于顶级期刊的研究,不仅破解了"根系分泌物-微生物"协同增效机制,更为解决人工林土壤退化提供了全新思路——原来,树木间的搭配竟藏着如此精妙的养分密码。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

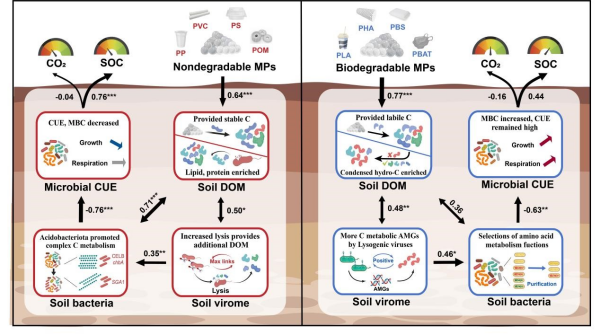

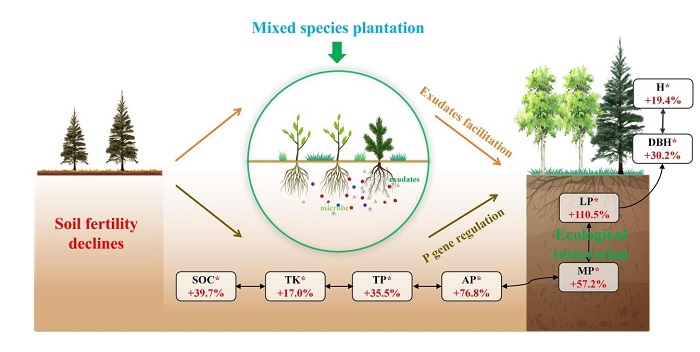

图1:根系分泌物与磷循环基因协同调控根际土壤磷有效性的转化过程

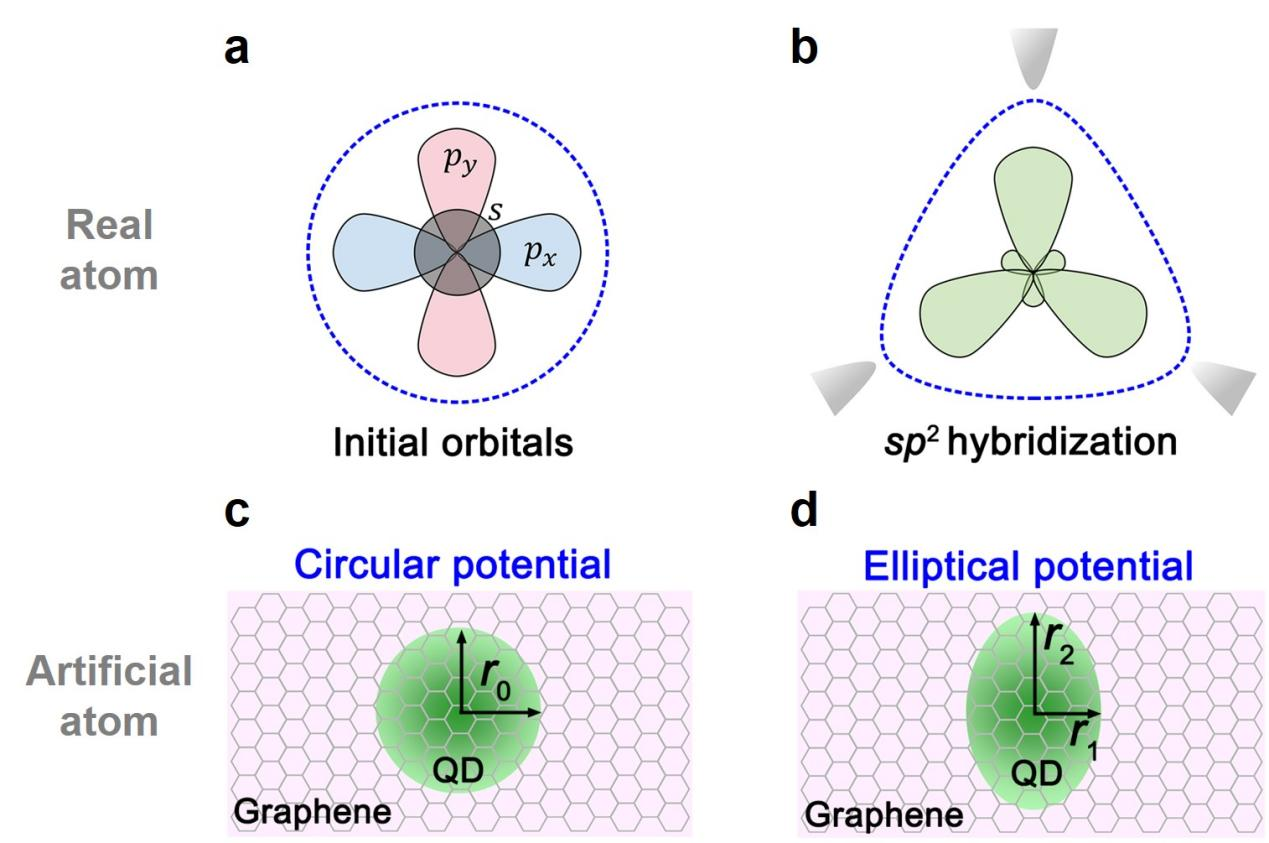

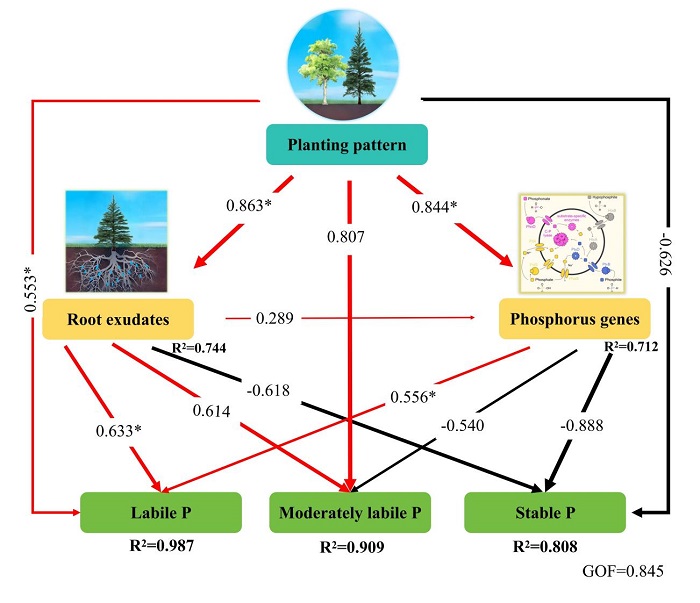

图2:PLS-PM解释不同种植模式下根系分泌物与磷基因协同调控根际土壤磷的有效性

11月1日,林业所森林土壤研究团队在国际期刊《Industrial Crops and Products》(中科院一区Top期刊,IF(2025)= 6.2)发表了题为“Unlocking rhizosphere phosphorus: Root exudate-microbe synergy drives phosphorus activation in mixed Chinese fir species plantation”(https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2025.122220)的研究论文。研究结合连续磷组分分析、代谢组学分析以及宏基因组分析,揭示了“根系分泌物-微生物基因”协同调控杉木木荷混交林根际土壤磷有效性的潜在机制。

杉木(Cunninghamia lanceolata(Lamb.) Hook.),是我国极具经济价值且生长迅速的人工林树种。然而,长期的密集纯林种植加剧了土壤磷(P)限制,经过连续三代的杉木纯林种植后,土壤养分含量有明显下降。目前,混交种植提供了一种增强养分可用性的策略,但混交如何缓解土壤磷限制的潜在机制仍待深入研究。

森林土壤研究团队围绕杉木和木荷两种南方主要山地造林树种,通过一项为期15年的改造试验,发现将杉木与木荷混交显著提高了根际磷的可用性。连续的磷组分分析显示,在混种林中,磷的形态从稳定形式转变为中等易溶性和易溶性磷。研究发现,木荷的引入改变了杉木根系分泌物的分泌模式,经过代谢组学分析确定了四种仅在混交系统中出现的有机酸类根系分泌物,这些根分泌物与易溶性磷组分表现出密切的相关性。同时,根系分泌物的改变激活了微生物的磷溶解基因网络,这包括了无机磷溶解基因(ppk、ppx和pqqD)的上调表达、高亲和力磷酸盐转运蛋白(pstA、pstB和pstC)以及磷饥饿反应调节因子(phoB、phoP和phoU)的表达。研究结果表明,根系分泌物作为信号分子发挥作用,调节微生物群落,并促进磷胁迫反应和其他磷循环基因的表达,并最终与微生物协同促进了杉木木荷混交林根际磷的活化。研究结果解析了“根系分泌物-微生物基因”协同机制,为深入理解根系分泌物对土壤磷转化机制的影响提供理论依据,并为解决人工林生态系统中土壤磷限制问题提供了有价值的见解和一种潜在的根际工程策略。

林业所在读硕士研究生丁以杰为第一作者,刘蕾副研究员、孙启武研究员为通讯作者,亚热带林业实验中心姚甲宝副研究员和李峰卿高级工程师参与研究工作。该工作得到中国林科院基本科研业务费青年协同创新研究组项目(CAFYBB2023QC001)和江西省自然科学基金项目(20232BAB205047)的支持。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...