文章导读

当核潜艇因舱内空气监测难题濒临搁浅,一位科学家如何从零开始破解国际技术封锁?色谱之父卢佩章在毫无参考图纸的情况下,带领团队突破高温高压强震动的极限环境,研制出我国首台船用色谱仪,让核潜艇水下续航能力实现质的飞跃。从缩短石油分析时间30倍到攻克铀同位素检测难关,他始终践行"国家需要时能拿出顶用技术"的信念。这位将毕生奉献给色谱研究的科学家,更培养出整支色谱科研梯队,用一生诠释何为真正的科研报国。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

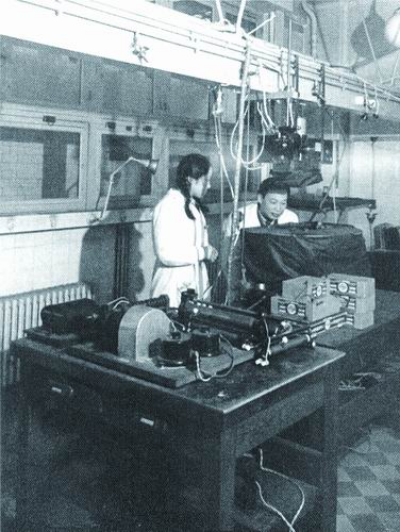

1986年,卢佩章在使用国内第一台气体体积色谱仪。受访单位供图

今年是中国科学院院士、著名分析化学家卢佩章百年诞辰。在我国分析化学发展史上,卢佩章作为中国色谱领域的奠基人与开拓者,以其一生的坚守与探索,为中国色谱学研究铺平了道路。他不仅研制出国内第一台体积色谱仪,攻克了诸多国防与工业的技术难关,更以“有一颗热爱科学的心,才能坚持下去”的信念,深深影响了一代代科研人。他留下的科研遗产与崇高精神,已成为中国科技史中的璀璨瑰宝,激励着后来者砥砺前行。

以色谱之笔绘就强国蓝图

1948年,卢佩章从同济大学理学院化学系毕业并留校任教。一年后怀着对科研事业的热忱,卢佩章来到中国科学院大连化学物理研究所,开启了他与中国化学事业紧密相连的人生旅程。

初到研究所时,卢佩章原本钟情于催化研究,但新中国成立初期,我国的气相色谱研究还是一片空白,急需进行相关探索。面对国家的召唤,卢佩章毅然转变了研究方向,从此与色谱研究结下不解之缘。

20世纪70年代,我国第一艘核潜艇研发进入关键阶段时,一个致命难题摆在科研团队面前:核潜艇密闭舱内的空气成分会随续航时间的增加发生变化。而氧气、二氧化碳、有害气体的浓度波动直接关系艇员生命安全,若无法实时精准监测,核潜艇的水下续航能力将大打折扣。面对这一难题,卢佩章临危受命,接下了“不可能完成的任务”——研制适配核潜艇的船用色谱仪,承担“核动力潜艇79号密闭舱气体分析”的国防科研紧急任务。

那时,国际上仅有美苏掌握船用色谱仪核心技术,且对我国严密封锁。卢佩章带领团队从零开始,在一张参考图纸都没有的情况下,他们只能靠理论推导与无数次试错进行研究。核潜艇密闭舱内的环境远比实验室复杂:高温、高压、强震动,并且充满了会腐蚀仪器部件的盐雾,常规色谱仪一进舱就会出现数据漂移、检测失灵等问题。为模拟真实工况,卢佩章带着团队在实验室搭建了“微型密闭舱”。

在船用色谱仪的研制过程中,最棘手的便是气体分离速度的难题。常规色谱仪分析周期长,无法满足核潜艇应急监测需求。为此,卢佩章带领团队优化色谱柱填料配比与仪器结构,最终研制出的船用色谱仪可迅速、连续测定密闭舱中气体组分,为艇员安全提供核心保障。

1974年,这台凝聚着团队心血的仪器正式安装到我国第一艘核潜艇上,在水下试验中稳定运行,直接助力我国核潜艇水下续航能力实现跨越式提升。这项成果让我国成为世界上第三个掌握船用色谱仪核心技术的国家,填补了国防科技领域的空白。

事实上,这只是卢佩章科研报国生涯的一个缩影。从20世纪50年代设计我国第一台体积色谱仪,将石油样品分析时间从30小时缩短到1小时;到抗美援朝时期协助鞍钢制取甲苯;再到20世纪60年代攻克核工业铀同位素气体杂质测定难题……卢佩章的每一次科研转向,都踩着国家需求的节拍。正如他常说的:“科研人员的使命,就是在国家需要时,能拿出顶用的技术。”

以师者之心培育科研后备力量

在深耕科研的同时,卢佩章始终将培养年轻一代视为己任,倾尽全力为我国色谱领域培育后备力量。

新中国成立初期,色谱研究领域人才匮乏,卢佩章亲手培养了我国第一批色谱科研人员。他注重将理论与实践相结合,不仅向年轻人传授专业知识,更强调科研方法与科学道德的重要性。他要求年轻人必须有坚实的理论基础和勇于创新的精神,更要树立“任务带学科,学科出任务”的科研思维。在指导学生撰写论文时,他会逐字逐句修改,耐心讲解其中的原理与逻辑;在科研实践中,他鼓励学生大胆尝试,同时提醒他们敬畏科学、严谨求实。有学生回忆,卢先生常常告诫大家:“中国的科学家应该有一颗热爱祖国、热爱科学的心。我不相信一个只追求个人名利的人,能在科学上作出更大的贡献。”

改革开放后,他曾担任中国科学院大连化学物理研究所分析化学研究室主任、副所长等职。1990年初,为了让年轻人更好地挑起大梁,卢佩章主动提出不再担任研究所等的领导职务,将更多精力投入到指导研究生和青年科研人员中。他甘当人梯,毫无保留地分享自己的科研经验和学术见解,看到学生们取得成绩,比自己获得荣誉还要高兴。这种无私的育人情怀,让他成为学生们心中最尊敬的导师,也让色谱学科的火种在代代传承中愈发旺盛。

如今,卢佩章培养的学生大多已成为我国色谱界的中坚力量,在各自的研究领域发光发热。

除了对后辈的言传身教,卢佩章还通过学术研究与著作编写,为色谱学科的体系化发展奠定基础。他一生发表学术论文250余篇,出版了《色谱理论基础》等7部专著,系统构建了我国色谱分析的理论框架。20世纪80年代以来,他领导开展了具有国际水平的色谱专家系统理论、技术及软件开发研究,推动我国色谱研究从实验探索向理论与应用并重的方向发展。他的这些学术成果,成为无数色谱研究者的入门宝典,为学科的持续进步提供了坚实的理论支撑。

卢佩章用他的一生,诠释了“科学家最大的幸福是能给社会、人类作出些贡献”。他用自己的智慧和汗水,填补了我国色谱领域的诸多空白,为国家的国防建设和工业发展立下了不朽功勋;他用自己的言传身教,培养了一批又一批优秀的科研人才,为学科的传承与发展注入了源源不断的动力。

2017年8月23日,卢佩章在大连逝世,享年92岁。“有一颗热爱科学的心,才能坚持下去。”卢佩章用一生的坚守与奉献,诠释了这句话的深刻内涵。他的赤子心映照在每一组色谱数据中,他的风骨铸就了中国分析化学的不朽丰碑。这位“中国色谱之父”虽已远行,但他的精神指引着无数科研工作者在追求科学真理、建设科技强国的道路上坚定前行。

(原载于《科技日报》2025-10-31 08版)

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...