文章导读

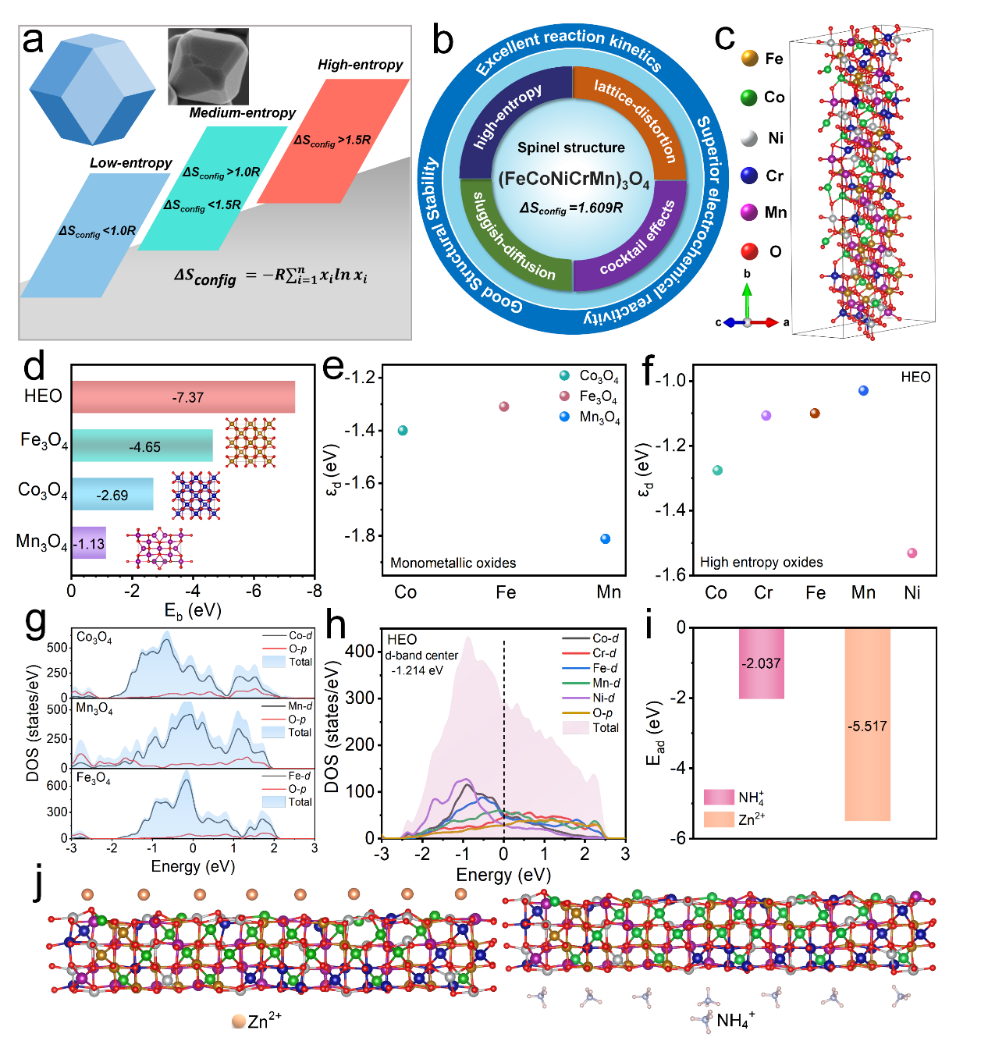

一种材料如何同时征服锌离子与铵离子的存储难题?华中科技大学高义华教授团队另辟蹊径,利用“高熵效应”设计出五元尖晶石氧化物(FeCoNiCrMn)₃O₄,首次实现刚性骨架与丰富活性位点的完美兼容。它不仅在3600次循环后仍保持82.2%容量,更在15000次循环中实现96.1%的惊人稳定性。这项研究颠覆传统电极材料设计逻辑,为水系多离子储能提供了全新范式,或将改写未来高效长寿命电池的技术路径。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

9月12日,能源领域的重点权威期刊《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)在线发表了物理学院高义华教授领导的纳米材料与器件物理团队的最新研究成果,文章题为“开启Zn2+/NH4+高效存储的高熵效应范式”(Enabling a High-Entropy Effect Paradigm for Efficient Zn2+/NH4+Energy Storage)。物理学院博士生龙飞为论文的第一作者,高义华为通讯作者,华中科技大学为论文的唯一完成单位。

水系储能装置因高安全性、环境友好和低成本等优势,在大规模储能领域展现出广阔前景。其中,锌离子电池(ZIBs)具有高能量密度,铵离子电容器(AICs)则具备快速充放电能力,但二者发展均受限于电极材料的结构与性能不匹配问题。Zn2+需稳定的晶体框架以抵抗插层带来的结构变形,而NH₄+依赖表面活性位点以实现快速迁移,传统电极难以同时满足这两种机制的需求。目前锰基、钒基等正极材料存在溶解、相变和结构衰退等问题,严重制约了器件寿命和性能。因此,开发一种既能提供稳定骨架又具有丰富表面缺陷的新型电极材料,成为推动多离子型水性储能系统发展的关键。

该团队基于物理学的重要概念−熵,设计并制备出一种高熵材料−五元高熵尖晶石氧化物(FeCoNiCrMn)₃O₄(HEO),利用其独特的多组分协同效应和结构稳定性,构建了一种兼具刚性晶体框架和丰富表面活性位点的多功能电极,为协调Zn2+与NH₄+的存储机制提供了新思路,为解决水性储能装置中电极材料难以同时满足高容量与高功率需求的难题提供了创新性解决方案,有望突破现有水性储能技术的瓶颈。

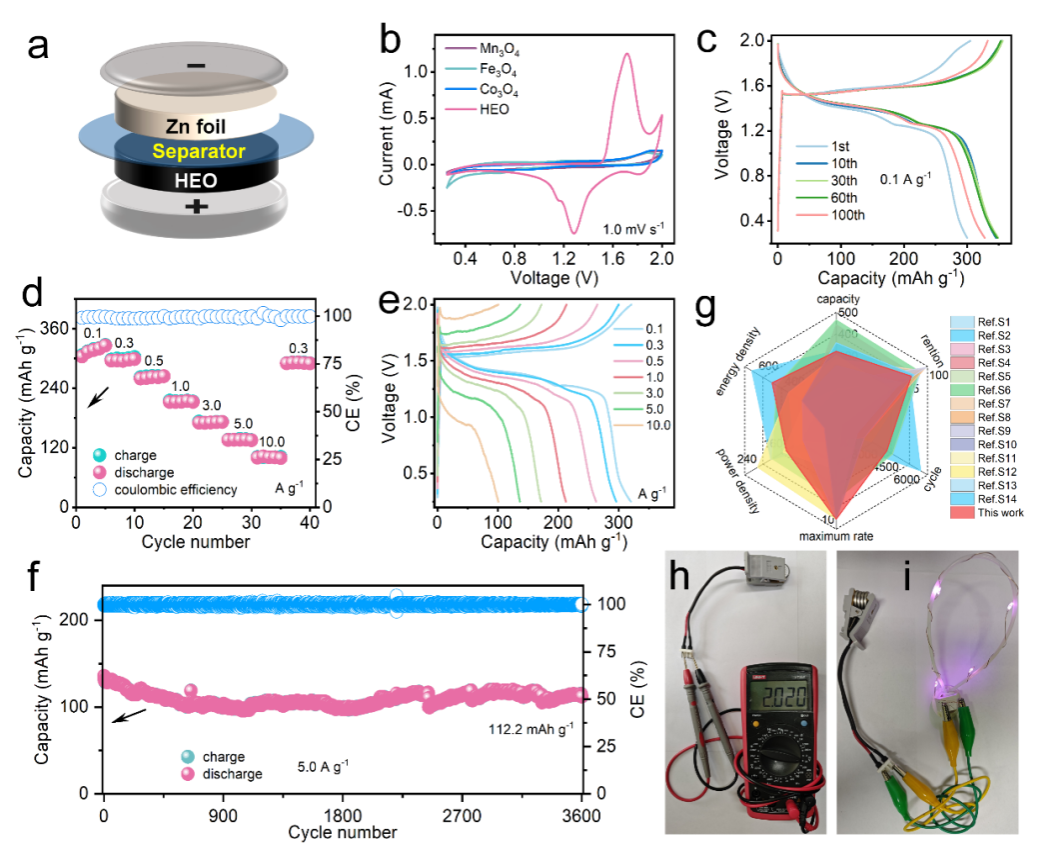

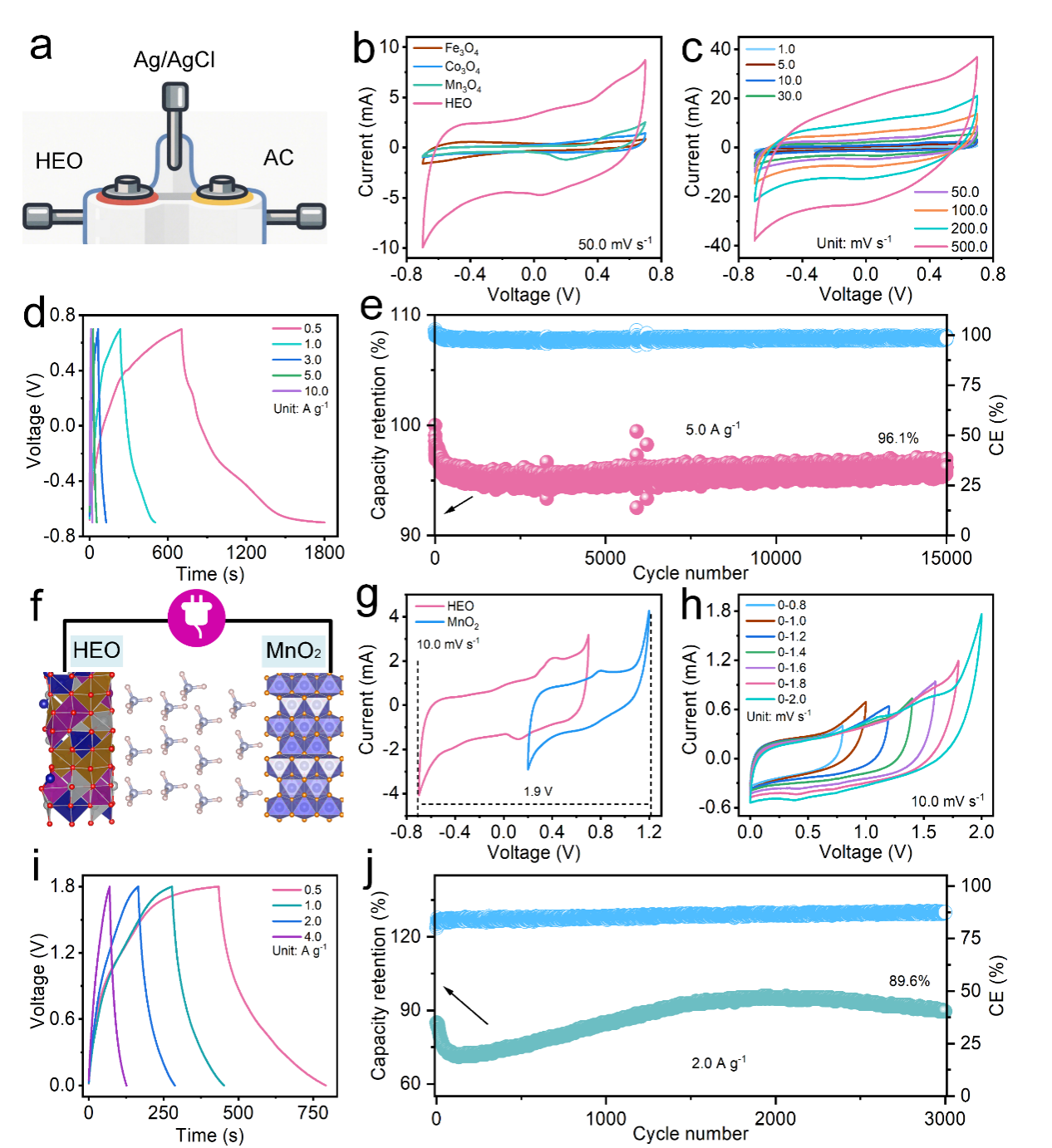

通过第一性原理的模拟与计算证实,HEO的高构型熵(ΔSconfig= 1.609R)显著提升晶格结合能(−7.37 eV),有效抑制结构弛豫和相变,同时d带中心上移优化了Zn2+和NH₄+的吸附能,显著增强了界面反应动力学。材料表征结果显示HEO具有单相尖晶石结构(Fd-3m空间群),元素分布均匀,并存有多价态阳离子(Fe2+/3+、Co2+/3+、Mn3+/4+等)及氧空位,共同拓宽了氧化还原反应路径并提供大量活性位点。因此,HEO表现出优异的Zn2+存储性能,在0.10 A g−¹下容量达320.2 mAh g−¹,10.00 A g−¹下仍保持100.6 mAh g−¹,并在5.00 A g−¹下循环3600次后容量保持率达82.2%。同时,其NH₄+存储性能同样突出,在0.50 A g−¹下比容量为391.1 F g−¹,于5.00 A g−¹循环15000次后容量保持率高达96.1%。机理研究表明,Zn2+的存储主要通过表面吸附实现,而Mn/Fe/Co多元氧化还原对主导电荷转移,Ni/Cr则作为结构支柱维持整体稳定性。NH₄+的存储则主要依托表面赝电容行为及高熵优化后的快速吸附/脱附过程。该工作不仅展示了HEO作为ZIBs和AICs通用电极材料的巨大潜力,更通过“高熵效应”实现了体相稳定性与界面动力学的统一,为发展高性能、长寿命、多离子兼容的水系储能系统提供了重要的材料范式与设计理论。

图1.HEO本征性质的第一性原理的模拟与计算

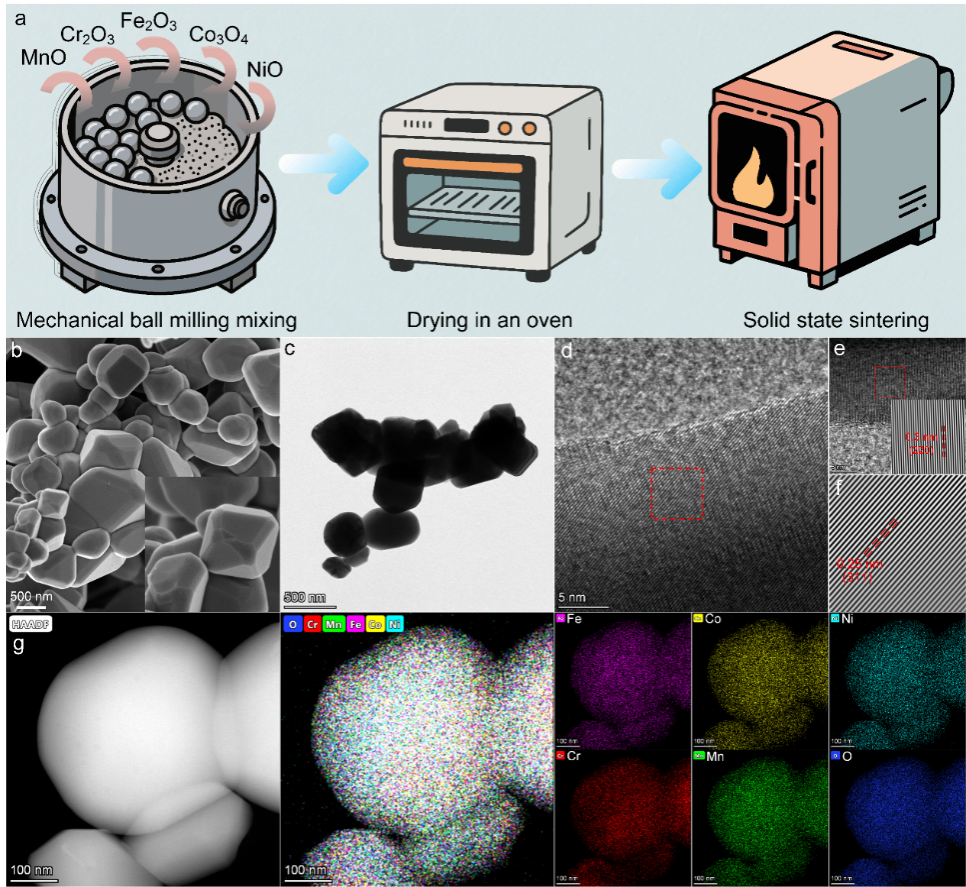

图2.HEO的微观纳米结构

图3.HEO的Zn2+储存性能

图4.HEO的NH₄+存储性能。

本研究通过高温固相法成功合成了高熵尖晶石氧化物 (FeCoNiCrMn)₃O₄(HEO),从理论模拟计算、结构表征、电化学性能和储能机理系统验证了其作为高性能双功能储能材料的潜力。DFT计算表明,HEO的高构型熵不仅显著增强晶格刚性,还通过多组分轨道杂化优化电子结构,提高了对Zn2+与NH₄+的吸附能力。材料表征显示HEO具有单相尖晶石结构,元素分布均匀,且存在丰富的氧空位与多价态活性中心,协同促进了离子迁移与界面反应动力学。电化学测试中,HEO表现出优异的Zn2+存储容量(0.1 0A g–¹时320.2 mAh g–¹,10.00 A g–¹时100.6 mAh g–¹)和循环稳定性(5.00 A g–¹下3600次循环容量保持率82.2%),同时兼具卓越的NH₄+赝电容特性(0.50 A g–¹时391.1 F g–¹,5.00 A g–¹下15000次循环容量保持率96.1%)。Zn2+存储机制融合了可逆界面沉积/吸附行为与Mn−Fe−Co氧化还原中心的协同作用,而Ni−Cr作为结构支柱保障整体稳定性。该研究不仅为水性多元离子存储提供了创新性的高熵材料平台,也为发展下一代高效、长寿命储能系统奠定了理论与实验基础。

论文链接

https://doi.org/10.1002/aenm.202504021

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...