科学家提出脑机接口“动态电极”

文章导读

你能否想象一根比头发丝还细的电极,能在大脑中自主“游走”,精准捕捉神经信号?中国科学院深圳先进技术研究院团队颠覆传统,首创可磁控移动的“动态电极”NeuroWorm,突破脑机接口长期受限于固定位置与免疫排斥的瓶颈。这项发表于《自然》的新技术,不仅实现60通道高精度信号采集,更在兔子脑内和大鼠肌肉中完成长期稳定监测,生物相容性极佳。它或将彻底改变外骨骼控制、康复治疗乃至人机协同的未来图景。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

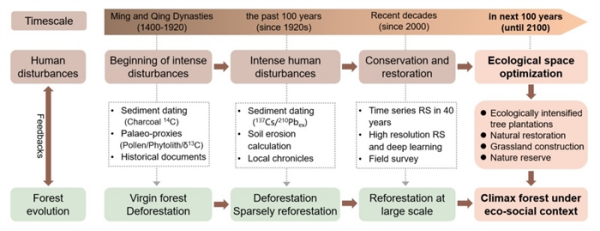

在脑机接口等神经接口系统中,电极是连接电子设备和生物神经系统的核心界面传感器,也是脑机接口中“接口”的核心所在。当前植入式电极均是“静态”的,植入后只能“固定位置、局限采集”,还会因机体免疫反应导致传导失效,严重制约了脑机接口的应用和未来发展。

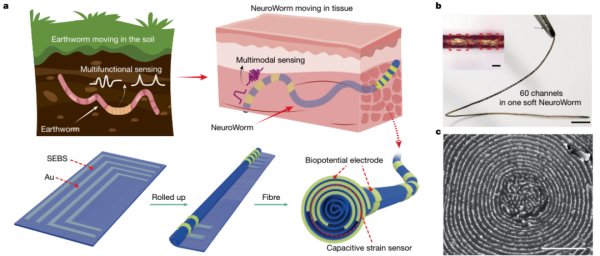

近日,中国科学院深圳先进技术研究院等,成功研发出如头发丝般纤细、柔软可拉伸、可自由驱动的神经纤维电极——NeuroWorm(神经蠕虫),首次提出了脑机接口“动态电极”的新范式,打破了植入式电极的“静态”传统,为脑机接口电极的研究与应用开辟了新方向。

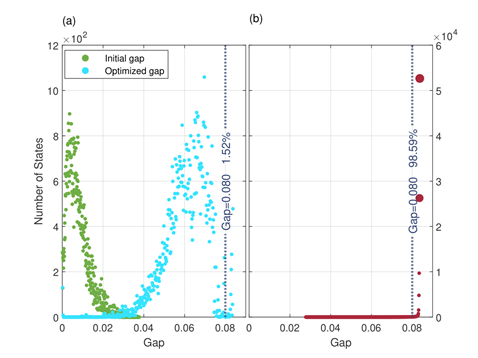

传统植入式电极在植入后无法动态调整植入位置,不能对周边环境做出响应性调整。研究团队通过精巧电极结构设计和卷曲技术,制备出拥有沿纤维长度方向独立分布的60个通道的、直径仅有196微米的柔软可拉伸纤维电极。

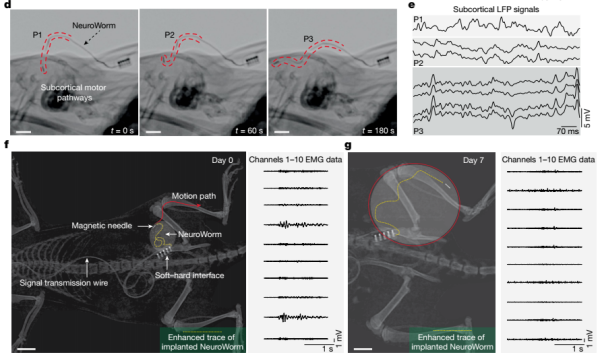

为了让电极“动起来”,研究团队在纤维头部嵌入了一个微小的磁控单元,结合高精度磁控系统和即时影像追踪技术,使电极能够在体内自主调控前进方向,并能稳定记录高质量的生物电信号。

研究团队将这种动态电极命名为NeuroWorm。在磁场控制下,NeuroWorm实现了在实验对象兔子颅内“游走”,并根据需要主动更换监测目标。

研究团队还实现了NeuroWorm在肌肉内的长期植入与稳定工作。

NeuroWorm在大鼠腿部肌肉内稳定工作超过43周,持续稳定地记录肌电信号。值得关注的是,植入13个月后,NeuroWorm周围形成的纤维包裹层厚度平均不足23微米,周围组织的细胞凋亡率与正常组织相当,展现出优异的长期生物相容性。

该研究为外骨骼控制、康复辅助以及日常环境中的人机协同提供了新可能。

NeuroWorm使传统的被动固定式植入电极首次迈向可主动控制、智能响应、与生物组织协同运动的全新阶段。

未来,研究团队将继续在动态柔性电极和“活性”主动响应型柔性电极领域进行深入研究,推动脑机接口技术的发展进程。

9月17日,相关研究成果发表在《自然》(Nature)上。

NeuroWorm的设计、制造策略和演示

磁场控制下NeuroWorm对脑部与骨骼肌的动态监测

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...