陆生蜗牛壳体高分辨率碳氧同位素研究取得进展

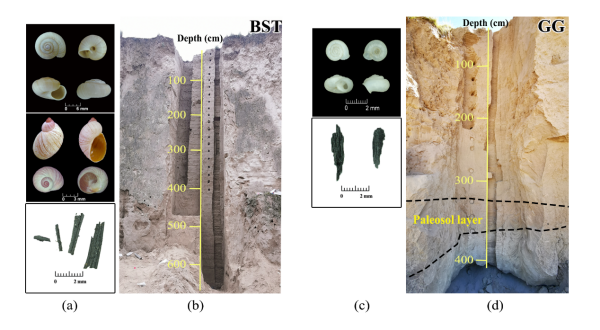

陆生蜗牛广泛分布于全球各类陆地环境,其碳酸盐壳体在考古和地质记录中可稳定保存数万年至百万年,为重建地球系统的短期至长期变化提供了独特而宝贵的材料。壳体的氧同位素(δ18O)与碳同位素(δ13C)的组成...

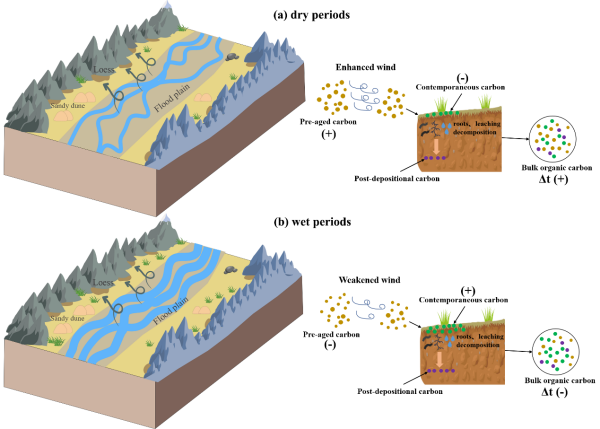

科学家揭示青藏高原黄土14C年代偏移的气候驱动机制

建立可靠的年代框架是研究过去气候环境变化的基础。放射性碳(14C)测年因其高精度和测年材料丰富等优点,成为研究晚第四纪沉积物最常用的方法之一。然而,沉积物有机质作为常见的定年材料,其14C年代结果常常...

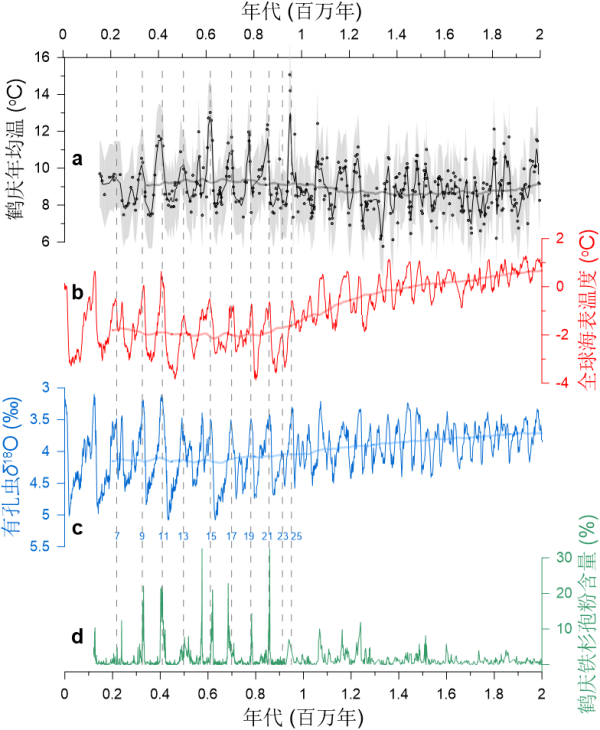

科学家定量重建过去200万年西南地区陆地温度变化

第四纪是见证人类迁徙与文明演化的关键地质时期。陆地作为人类赖以生存的空间,陆地温度是刻画全球温度变化特征的重要方面。目前长尺度高分辨率的第四纪陆地年均温记录仍相对匮乏,妨碍了我们对全球温度变化模式、机...

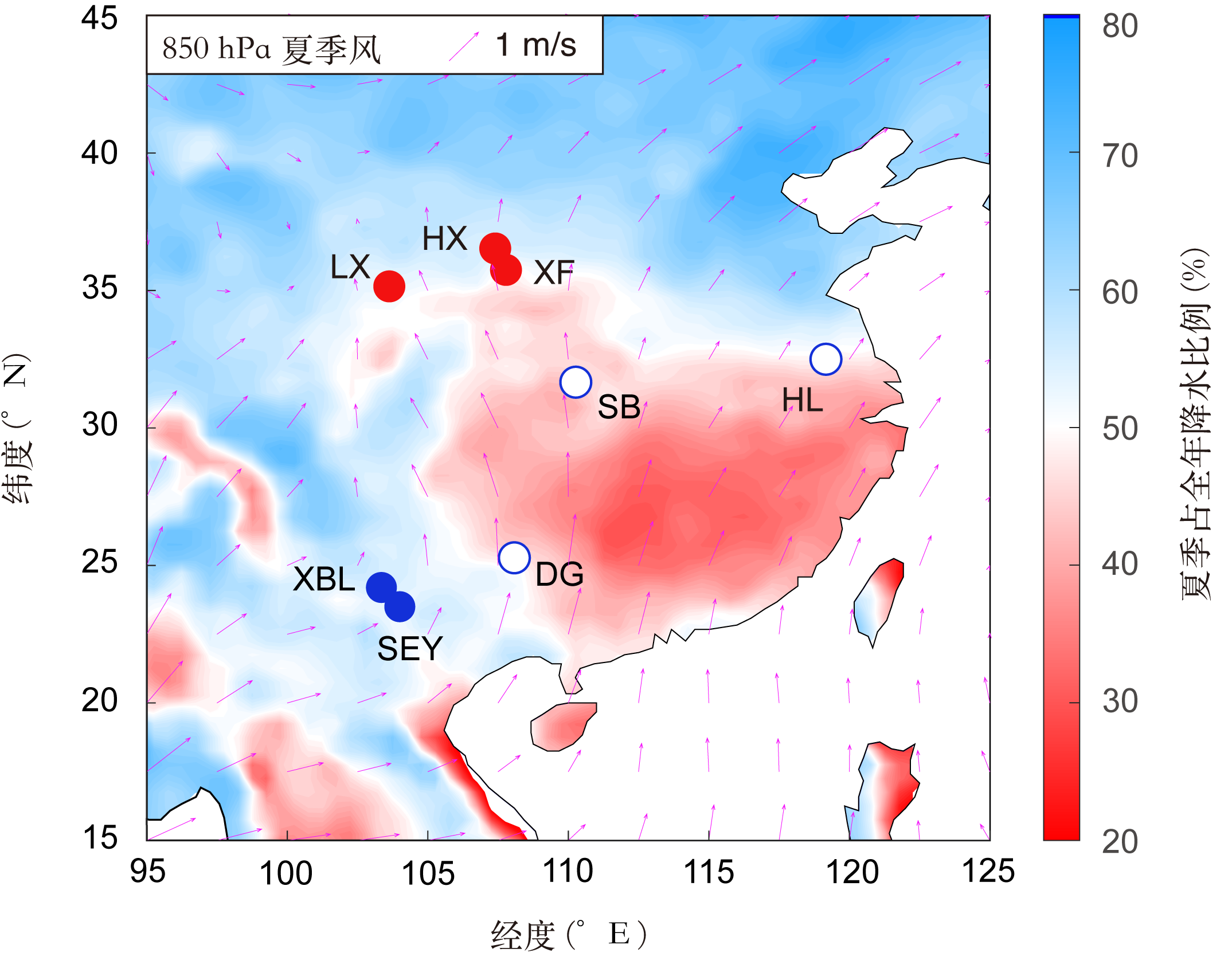

科研人员解开“东亚石笋δ18O记录缺失10万年冰期-间冰期气候旋回”谜题

深藏洞穴的石笋,如同大自然的“录像带”,记录着地球过去的气候变迁。石笋的氧同位素(δ18O)信号已成为探讨气候和环境变化的“金钥匙”。在东亚季风区,华南中部的石笋δ18O记录被视为响应夏季降水δ18O...

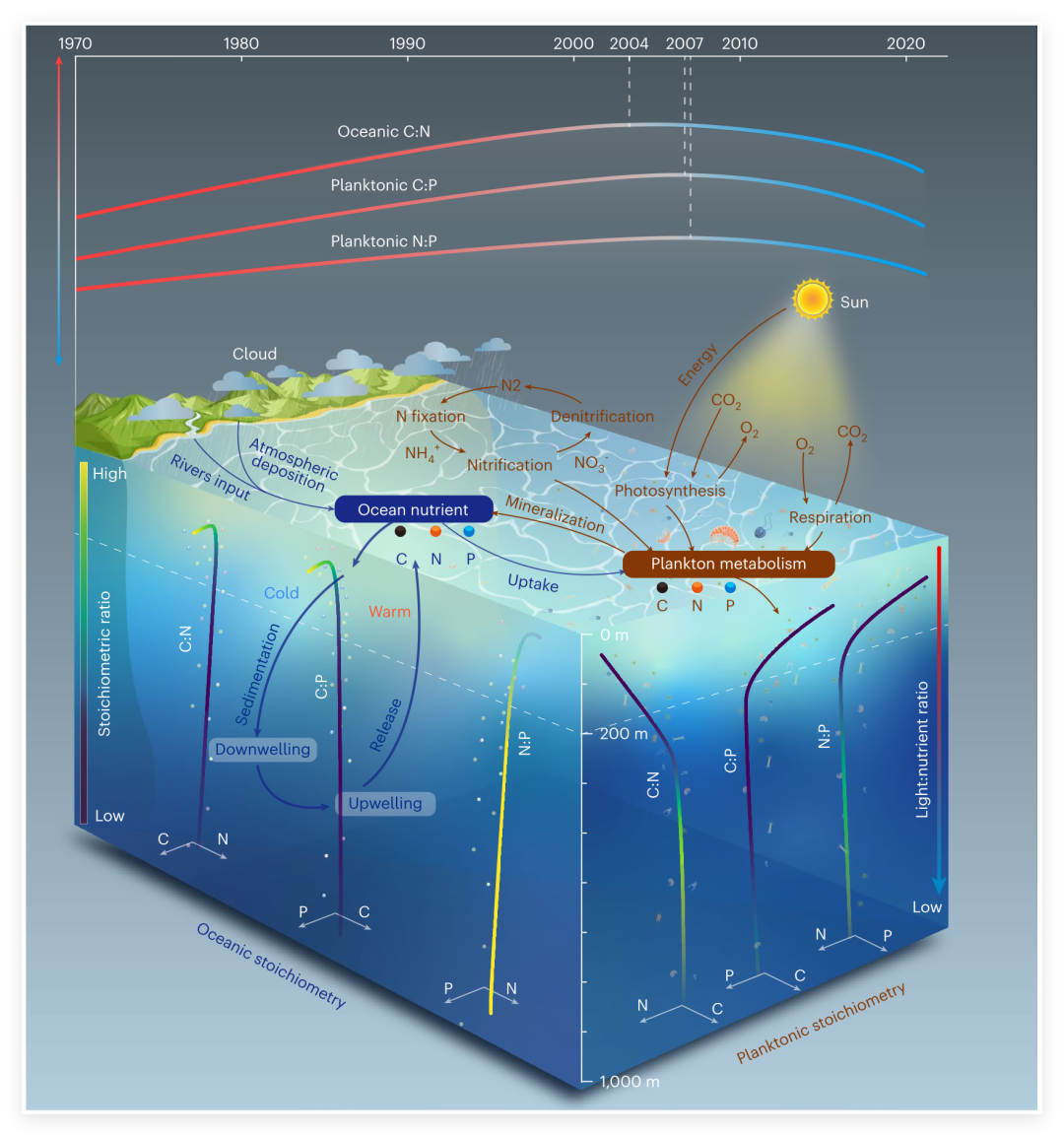

研究揭示全球海洋生态计量比发生系统性变化

近期,中国科学院地球环境研究所联合华中师范大学、西班牙国家科研理事会、美国耶鲁大学、美国普林斯顿大学、美国南加州大学等国内外科研机构,以全球长期观测数据为基础,系统揭示了过去50年间海洋中碳(C)、氮...

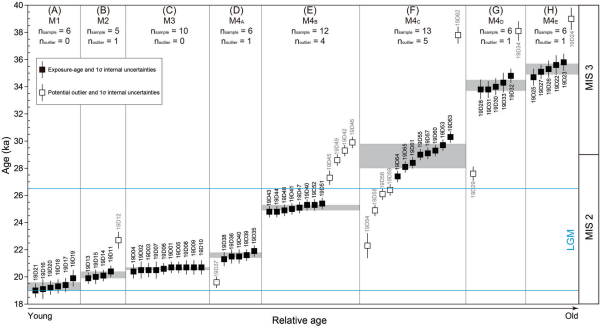

青藏高原末次冰期千年尺度冰川演化研究取得进展

中国科学院地球环境研究所科研团队在青藏高原南部念青唐古拉山西段的斯布曲地区,通过对多道冰碛垄进行10Be暴露测年和统计分析,发现该区冰川在19-35 ka期间至少经历8次冰进冰退事件。研究结果表明,青...

研究揭示间冰期季风气候不稳定性

冰芯和海洋沉积记录冰期时段的气候快速变化,但鲜有关于温暖间冰期气候突变的演化特征与机理的报道。探究过去温暖期气候突变的特征和机理,是预估未来变化趋势以及应对极端气候事件的重要前提。渭河盆地钻孔揭示更新...

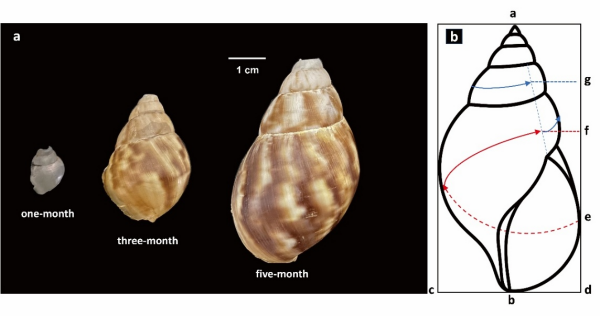

研究提出陆生蜗牛壳体老碳效应校正新方法

陆生腹足类动物壳体作为考古和地质学研究常使用的定年载体之一,其14C测年结果常受到石灰石效应的影响,导致测年结果异常。这些异常影响古环境年代的准确性,并限制对于过去气候变化的理解。由于缺乏对壳体化石石...

研究发现河水硼同位素可示踪半干旱区雨季硅酸盐岩风化过程

碳酸盐岩和硅酸盐岩的风化行为与其B同位素组成(δ11B)存在显著差异。硼同位素(δ11B)是示踪大陆硅酸盐岩风化的潜在指标,但其应用受限于分馏机制的复杂性。传统理论认为,河水δ11B与大陆硅酸盐岩风化...

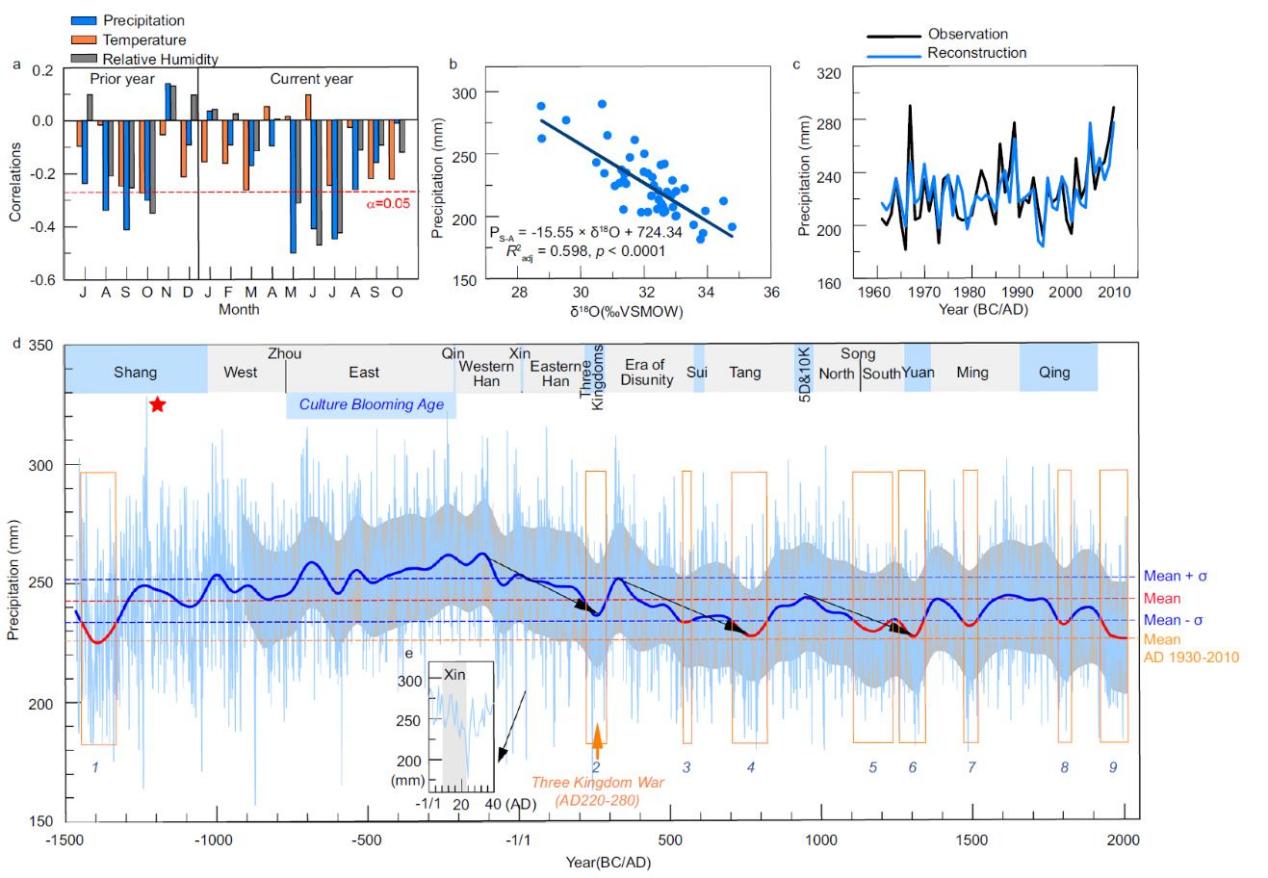

研究表明青藏高原最近百年干旱在过去3500年极其罕见

全球气候变化问题备受关注。亚洲季风系统作为地球上最具影响力的大气环流之一,其细微变化可能引发大规模干旱、洪水等灾害,对人类生存构成威胁。但是,由于缺乏长期、定年准确、高分辨率的古气候数据,亚洲季风与人...