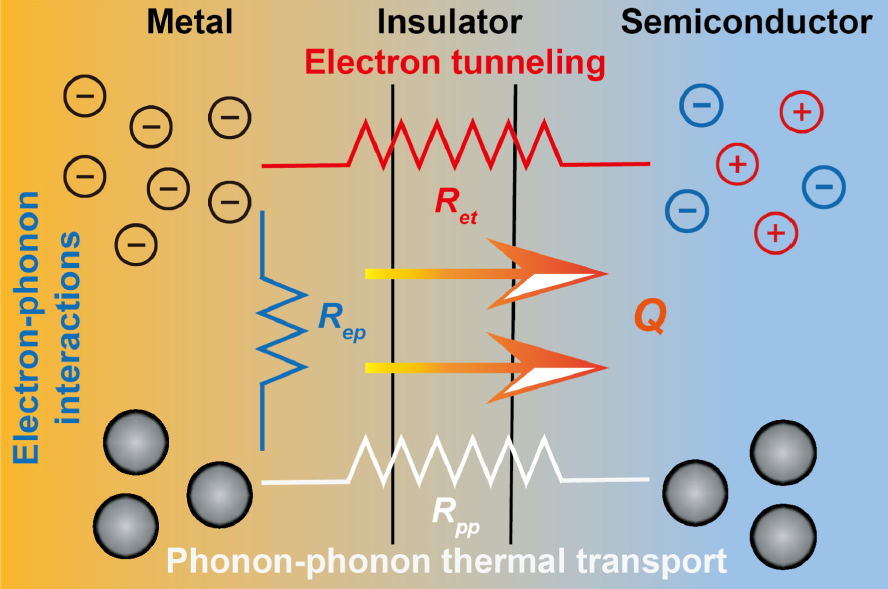

清华大学深圳国际研究生院孙波团队揭示多层结构器件中电子隧穿传热机理

近日,清华大学深圳国际研究生院孙波副教授团队在半导体器件热管理研究领域取得新进展,揭示了一种全新的多层结构器件中电子隧穿传热机理,改变了人们传统的散热认知。 界面热导路径 此前,多层结构器件中的散热效...

清华大学药学院张数一团队研发首个工业自动化蛋白质编程进化平台

蛋白质工程领域在生物技术、医学和基础研究方面具有巨大潜力,但其发展往往受限于序列-功能关系理解不足、AI设计复杂性质的困难以及劳动密集型的定向进化过程。定向进化技术模仿自然选择,通过人为引入基因突变并...

清华大学生医工程学院廖洪恩领衔的“经呼吸道多模式智能精准诊疗机器人系统研发”项目获得三类医疗器械注册证

近日,由清华大学生物医学工程学院教授廖洪恩领衔的国家重点研发计划重点专项“经呼吸道多模式智能精准诊疗机器人系统研发”项目获得国家药品监督管理局(NMPA)三类医疗器械注册证。作为我国首个完全自主研发并...

清华大学自动化系宋士吉、黄高团队提出具备人自适应主动感知能力的动态神经网络架构

过去几十年间,计算机视觉研究取得了突破性进展。然而,深度神经网络驱动的计算机视觉模型在功耗、存储和响应时延等方面存在显著的效率瓶颈,难以广泛部署于机器人、移动设备或边缘终端等资源受限的场景。此外,大型...

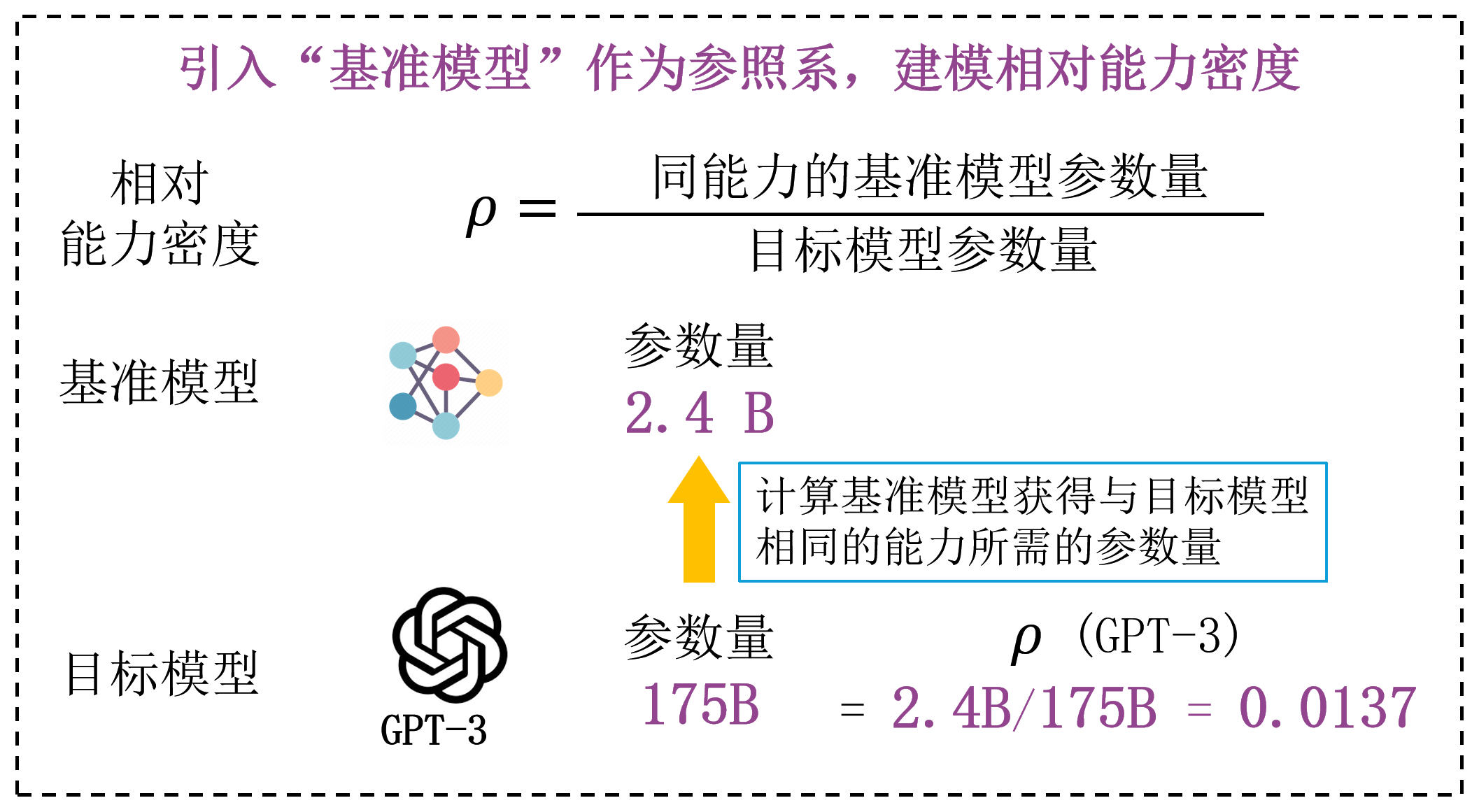

清华大学计算机系孙茂松团队提出“密度法则”揭示大模型高效化发展内在趋势

近日,清华大学计算机系教授孙茂松、副教授刘知远、助理研究员韩旭指导的研究团队与大模型开源社区OpenBMB合作,提出大模型“密度法则”概念,指出大模型的最大“能力密度”随时间呈指数级增长:2023年...

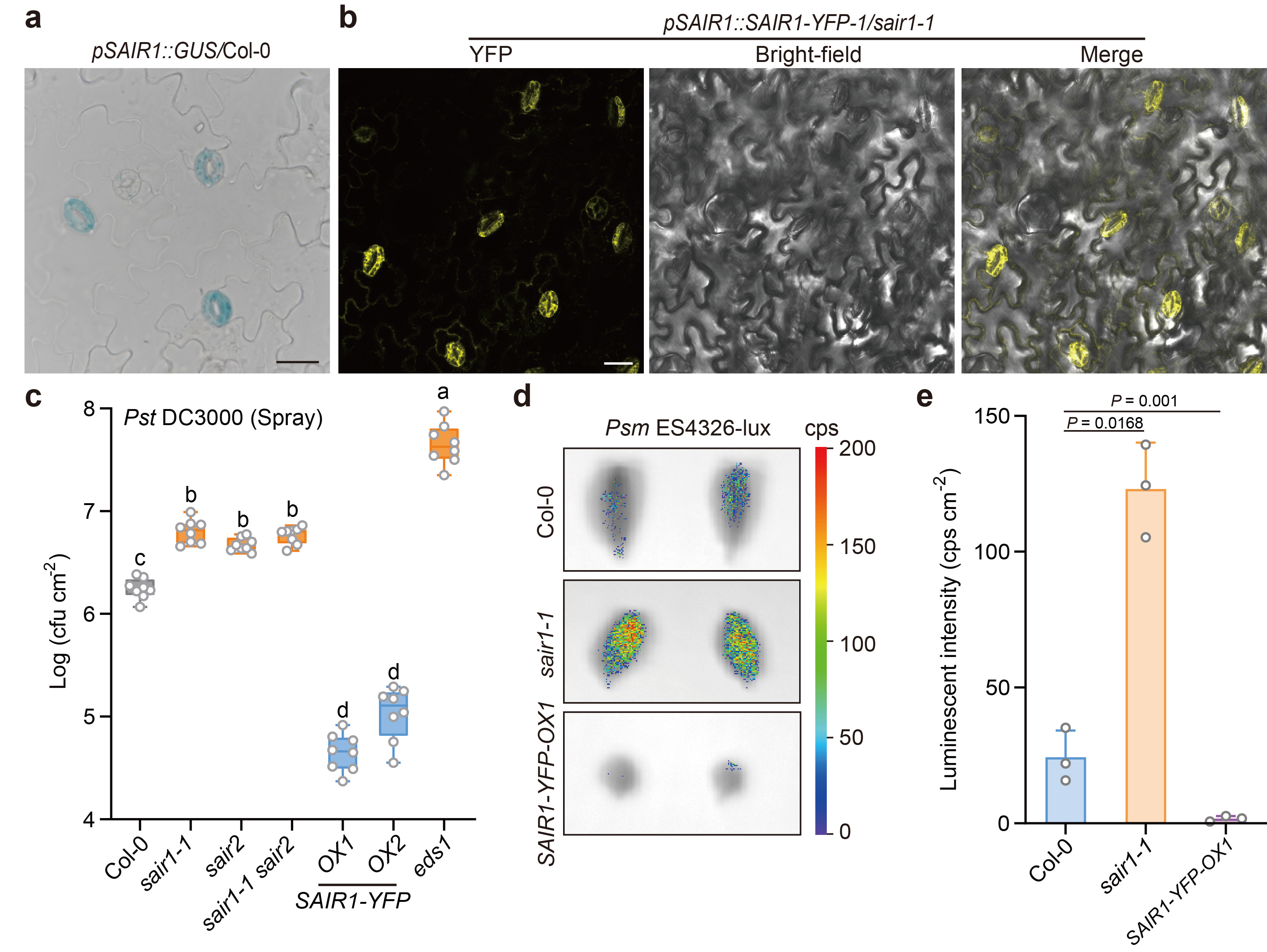

清华大学生命学院齐天从课题组合作揭示凝聚体调控气孔免疫的分子机制

气孔(stomata)是植物叶片表皮成对保卫细胞及空腔组成的开孔结构。多种致病细菌和真菌通过气孔入侵植物引发严重的植物病害,保卫细胞则会感知病原菌信号,关闭气孔以限制病原菌入侵,该过程被称为气孔免疫...

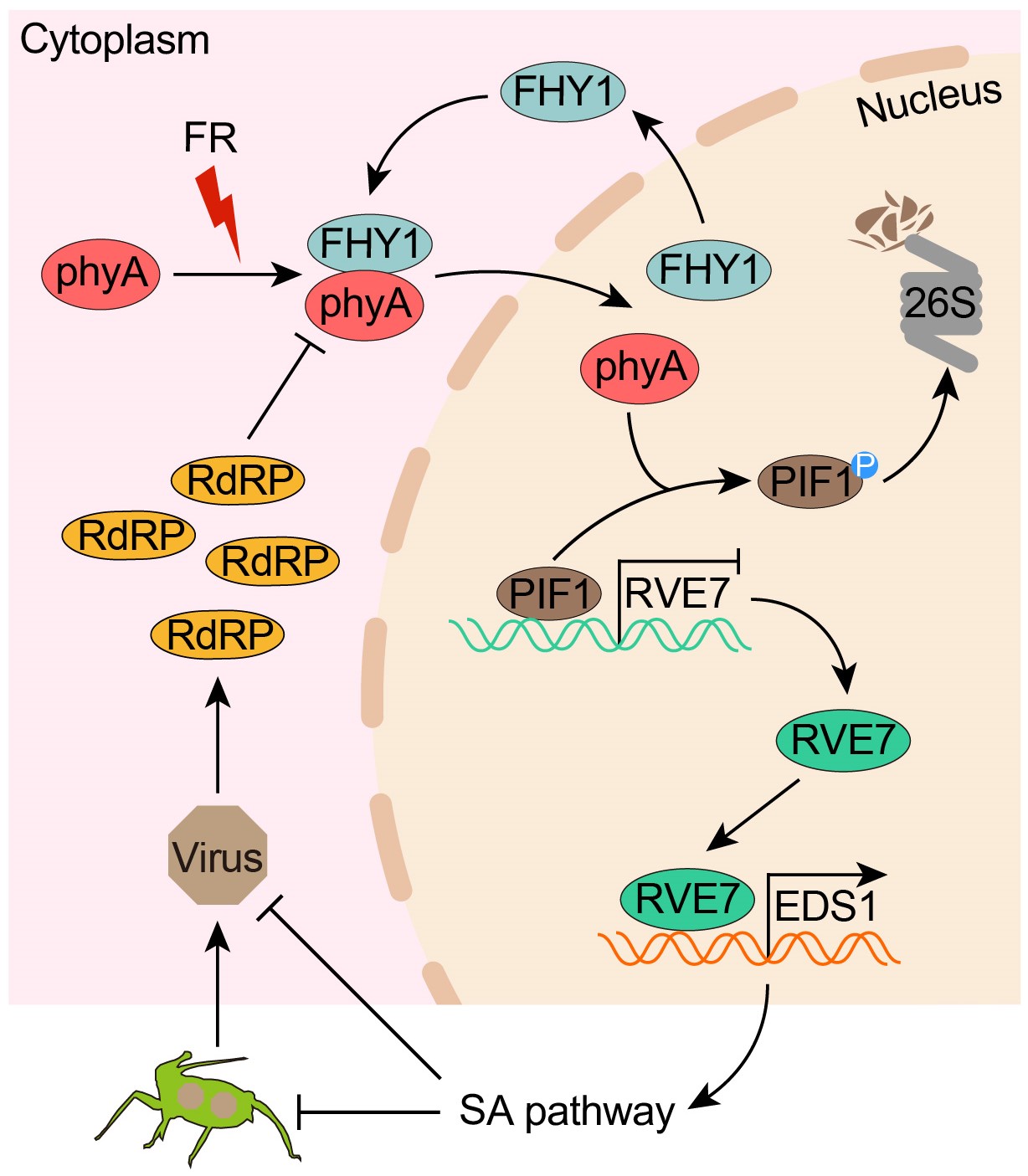

清华大学生命学院刘玉乐课题组合作揭示远红光调控植物抗病毒免疫的新机制

在自然生态系统中,光不仅是植物光合作用的能量来源,更是调节植物生长、发育和免疫的重要环境信号。尤其在黄昏和黎明时分,太阳光谱中远红光(far-red light, FR)比例显著升高,这一光谱变化伴随...

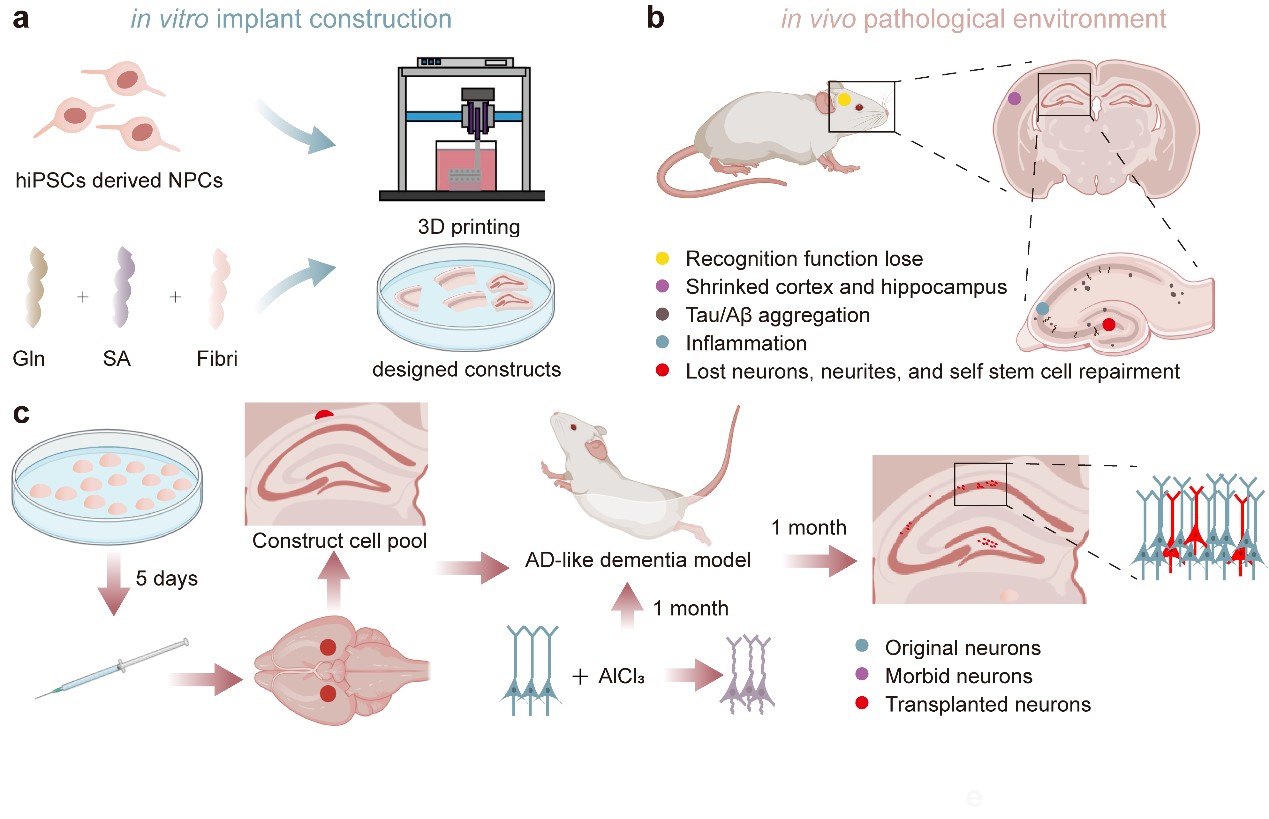

清华大学机械系林峰、宋宇团队实现可用于阿尔茨海默病移植治疗的类脑结构体生物3D打印构建

阿尔茨海默病作为一种影响广泛的神经退行性疾病,缺乏有效疗法。现有干细胞移植疗法细胞定植率低、分化方向可控性差。针对这一挑战,清华大学机械工程系林峰、宋宇团队利用极软材料生物3D打印技术成功实现基于神经...

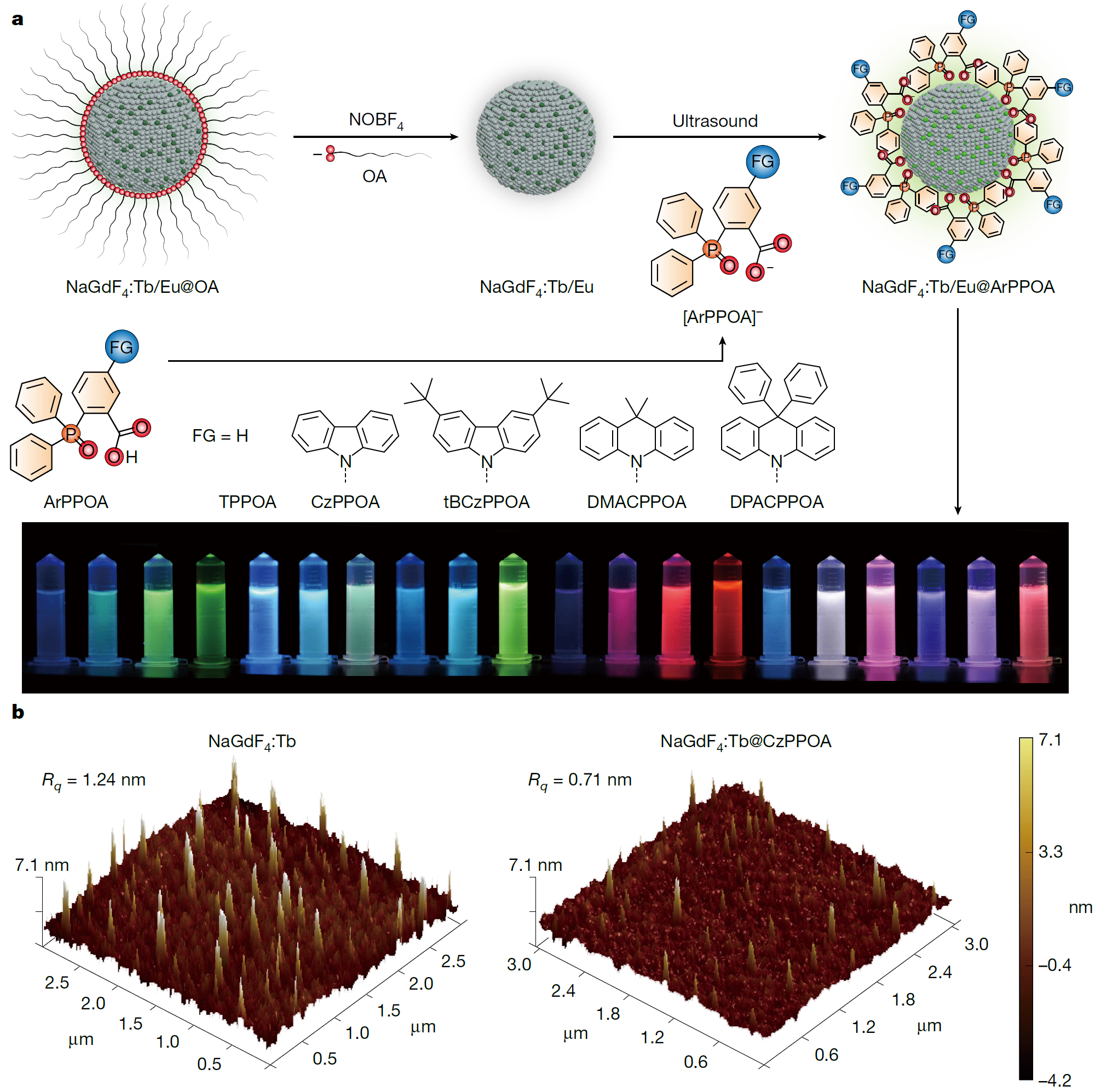

清华大学深圳国际研究生院韩三阳团队合作在稀土电发光研究领域取得新进展

电致发光能够将电能直接转换为光能,不仅是现代显示技术和照明技术的基石,更是生物诊疗、量子信息和激光技术发展的关键。近年来,随着有机分子和量子点在材料化学领域和器件物理技术上的快速发展,现有的发光材料体...

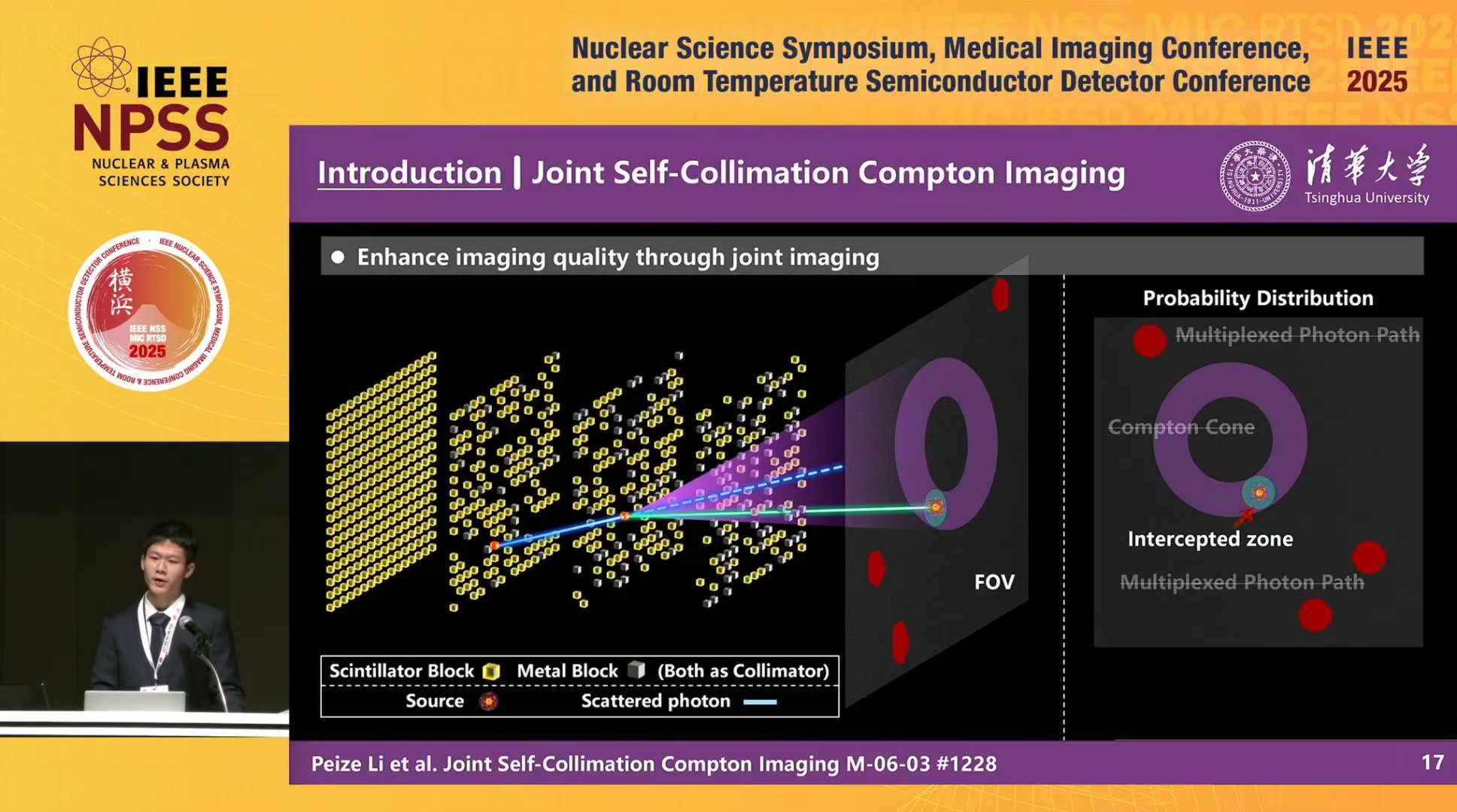

清华大学工物系博士生在国际电子与电气工程师协会核科学与医学影像2025年会上获得最佳口头论文奖第一名

近日,国际电子与电气工程师协会核科学与医学影像2025年会(IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference 2025, I...